おすすめ本カテゴリの記事一覧

秋の夜長、なにを読む?

2025年9月11日(木)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、たがねです。

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いていますね。体感的には夏気分が抜けませんが、暦の上ではもう秋。期間限定メニューやスイーツで、一足先に秋を感じるようになりました。

9月の和風月名(旧暦での呼び名)である「長月」は「夜長月」から付けられたと言われています。秋分の日を過ぎたあたりから冬に向けて日照時間が短くなり、夜が少しずつ長く感じられるようになりますね。そんな夜が長い季節だからこそ、ゆったり過ごす時間が楽しみになります。

秋の夜長に楽しめることはいろいろありますが、図書館としてはやっぱり読書をおすすめしたいところ。

でも、いざ読書しようと思っても、読みたい本がなかなか見つからないことはありませんか? 気分を変えて、いつもは選ばないジャンルに挑戦してみたい時もありますよね。

今回は、秋の夜長のお供になる本選びに役立つ本をいくつかご紹介したいと思います。

まずはこちら、

『人生を狂わす名著50』( 三宅 香帆/著 今日 マチ子/絵 ライツ社 2017.10)

新書大賞2025を受賞した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が話題の三宅香帆さんによる書評集です。

本を読むことで考え方や生き方が大きく変わってしまうことを三宅さんは「人生を狂わす」と表現しています。

そんな人生を狂わす名著50冊を、気軽な語り口で紹介。まるで友達とおすすめ本を語り合うような軽やかな文体でスルスル読み進められます。さらに、各章の最後に「次に読みたい本」も3冊ずつ紹介してくれます。きっと気になる本が見つかると思います!

図書館には、この本以外にもいろんな書評集があります。書評の本は、請求記号019.9です。ぜひ手に取ってみてくださいね。

次に紹介するのはこちら、

『ブックデザイン365』( パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル 2020.3)

本を選ぶ時、表紙に惹かれて思わず手に取ったことはありませんか? 表紙買いするという方も多いと思います。

この本は、文芸書から辞典までさまざまな本の、思わず手に取りたくなる装丁を365冊以上紹介しています。大きな写真とともに、書籍の概要やデザインコンセプトなどの情報がコンパクトにまとまっていて、眺めるだけで楽しい1冊です。ページをめくるたびに「こんな見せ方があるんだ!」と発見があり、本の楽しみ方がちょっと広がります。

この本の中で紹介されている本から気に入ったデザインの表紙を選んで読んでみるのも楽しそうですね。

図書館でも、新刊コーナーや展示棚、書架に表紙を見せて並べています。ぜひそちらにも注目してみてください。

最後に紹介するのはこちら、

『おかしな本棚』( クラフト・エヴィング商會/著 朝日新聞出版 2011.4)

この本は、不思議な雰囲気が漂う本棚をテーマにした本です。「頭を真っ白にするための本棚」や「波打ち際の本棚」などのタイトルがついた本棚が写真とともに紹介されています。写真で見えるのは背表紙だけですが、眺めていると「どんな本なんだろう?」と想像が広がっていきます。紹介されている本棚には実在しない本も混じっていますが、ほとんどは実際にある本です。図書館で所蔵している本もあるので、探して読んでみてください。

図書館の本棚もずらっと並んだ背表紙を見ているとワクワクしますよね。

特に展示コーナーは定期的にテーマを入れ替えているので、期間限定の本棚が見られます。普段はあまり手に取らないジャンルの本とも出会えるかもしれません。ぜひチェックしてみてください。

そして、この図書館ブログでも本選びのお手伝いができるかもしれません。スタッフによるおすすめ本紹介の記事がたくさんあり、カテゴリー「おすすめ本」からまとめてご覧いただけます。過去の記事でもたくさんの本を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

それでは、夜更かしはほどほどに!

秋の夜長に充実した読書時間を楽しんでくださいね。

<参考資料>

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(三宅 香帆/著 集英社 2024.4)

『人生を狂わす名著50』(三宅 香帆/著,今日 マチ子/絵 ライツ社 2017.10)

『ブックデザイン365』(パイインターナショナル/編著 パイインターナショナル 2020.3)

『おかしな本棚』(クラフト・エヴィング商會/著 朝日新聞出版 2011.4)

<たがね>

和菓子をたのしもう!

2025年6月12日(木)|投稿者:kclスタッフ

はじめまして、たがねと申します。

新しくブログを担当させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。

さて、私の名前「たがね」は桑名名物のたがねせんべいからいただきました。歯ごたえのある食感とたまり醤油の味がクセになる美味しさですよね。

せんべいといえば和菓子の仲間ですが、みなさんは6月に「和菓子の日」という記念日があるのをご存じですか?

6月16日の和菓子の日は、全国和菓子協会によって昭和54年(1979)に制定されました。これは、厄除けを願ってこの日に和菓子を食べる「嘉祥菓子(かじょうがし)」の習わしを由来としています。この風習が始まったのは平安時代。疫病が蔓延した日本で年号を「嘉祥」と改め、その年の6月16日に、16個の和菓子を神前に供えて疫病除けを祈ったとされています。江戸時代には「嘉祥の日」として親しまれ、江戸城では2万個もの和菓子が大名や旗本にふるまわれたそうです。

(『季節を愉しむ366日』 三浦 康子/監修 朝日新聞出版 2022.3 より)

ということで、今回は和菓子に関する本をいくつかご紹介したいと思います。

和菓子といえば、味だけでなく季節感あふれる美しい見た目も楽しみのひとつですよね。

最初にご紹介するのは、目で楽しむ和菓子の世界をじっくり味わえる、こちらの本です。

『江戸時代の和菓子デザイン』( 中山 圭子/著 ポプラ社 2011.4)

この本は、徳川家御用達の菓子屋が残した菓子絵図帳をもとに、植物や動物、自然などのモチーフ別に再構成されたカラーデザイン集です。

江戸時代、花鳥風月をかたどった上品な和菓子は裕福な上流階級だけが味わえる高級品でした。そうした「上菓子(じょうがし)」を注文する際に使われたのが、菓子絵図帳です。

本書では、当時の職人たちが工夫を凝らした意匠や、季節感あふれる華やかなデザインが多数紹介されています。植物や風景だけでなく、動物や文様、名所までもが菓子の意匠に取り入れられており、和菓子の表現の幅広さに改めて驚かされます。

和菓子が単なる「食べもの」ではなく、芸術品として人々の心を豊かにしていたことが、ページをめくるたびに伝わってくる1冊です。

和菓子のデザインの奥深さを感じたところで、次にご紹介するのは、素朴だけど実は奥が深い「ようかん」を掘り下げるこちらの本です。

『ようかん』(虎屋文庫/著 新潮社 2019.10)

「ようかん」と聞くと、どこか地味なお菓子という印象を持つ方もいるかもしれません。甘くて固くて、昔ながらのおやつ、そんなイメージがこの本を読むと大きく変わります。ようかんで有名な株式会社虎屋の資料室である虎屋文庫が監修した本書は、ようかんの起源から現代に至るまでの歴史を丁寧に紐解き、四季折々の美しいようかんのデザインや、全国各地の名物ようかんを紹介しています。

特に印象的だったのは、ようかんにも季節の風物や自然を色とりどりに表現する文化があること。色や形、素材の組み合わせによって、桜の花や流水、月の光などを描き出すようかんは、まさに「食べられる芸術品」です。さまざまなデザインのようかんや、その意匠を記した菓子見本帳がカラーで豊富に収録されています。

さらに、ようかんの名前の由来や製法の変遷といった、知的好奇心をくすぐる内容も盛りだくさん。和菓子好きはもちろん日本の文化や美意識に関心のある方にもぜひ手に取っていただきたい1冊です。

さて、和菓子で大活躍するものといえばあんこ! さまざまな和菓子に使われていて、粒あん、こしあんをはじめ種類も豊富です。

次に紹介するのはそんな「あんこ」に注目した1冊です。

『究極のあんこを炊く』 (芝崎 本実/実験・検証・菓子作製・文 女子栄養大学出版部 2024.11)

あんこを炊くときに「びっくり水」や「渋きり」は本当に必要なのか。そんな疑問に科学の視点から向き合ったのが本書、『究極のあんこを炊く』です。

和菓子職人としての経験を持ちながら、調理科学の研究者でもある著者が、伝統技術を丁寧に検証し、「究極のあんこ」を理論と実験で導き出していきます。

基本の粒あん、こしあんに加えて、白あん、うぐいすあん、さらにはくるみあんやミルクあんとアレンジレシピも充実。

見た目にもわかりやすいプロセス写真が豊富に載っていて、初心者から上級者まで楽しめる内容になっています。

和菓子作りをより深く理解したい方にぴったりの、実践と知識が詰まった1冊です。

最後にご紹介するのは、あんこへの愛がたっぷり詰まったこちら。

『ずっしり、あんこ』 (青木 玉/[ほか]著 河出書房新社 2015.10)

こちらは、芥川龍之介、手塚治虫、糸井重里や上野千鶴子といった多彩な作家や文化人による、「あんこ」にまつわるエッセイを収めたアンソロジーです。

おはぎ、ようかん、たい焼きなど、さまざまな和菓子の思い出や、日常の中での甘味とのかかわりが、それぞれの筆致で綴られています。

なかでも私の印象に残ったのは、歌人である穂村弘さんの「あんパン」。駅の売店であんパンを買った何気ない場面から始まりますが、エッセイらしからぬ奇想天外な展開に引き込まれ、夢中で読み進めてしまいました。

同じ「あんこ」というテーマでも、書き手によって語り方はさまざま。まるで、どのお菓子になるかで表情を変えるあんこのようです。気になる作家のエッセイから、ちょっとつまんで読んでみるのもおすすめです。

今回ご紹介した本以外にも、図書館にはたくさん和菓子に関連した本があります。ぜひ探して読んでみてください。

和菓子の本をたくさん読んだので、無性に食べたくなってきました。今年の嘉祥の日には、和菓子を食べて健康を祈願してみたいと思います。みなさんもぜひ嘉祥の日を楽しんでみてください!

<参考資料>

『季節を愉しむ366日』(三浦 康子/監修 朝日新聞出版 2022.3)

『江戸時代の和菓子デザイン』(中山 圭子/著 ポプラ社 2011.4)

『ようかん』(虎屋文庫/著 新潮社 2019.10)

(芝崎 本実/実験・検証・菓子作製・文 女子栄養大学出版部 2024.11)

『ずっしり、あんこ』(青木 玉/[ほか]著 河出書房新社 2015.10)

<たがね>

疲れと悩みに寄り添う本

2025年5月6日(火)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、しちりです。

新年度が始まって1か月が経ちましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

新しい環境になる人もいれば、新しい人を迎え入れる人もいるかと思います。

中には、忙しく働き、疲れたり神経をすり減らす1か月を過ごした方もいるのではないでしょうか?

環境の変化で、疲れや悩みが出てくる時でもありますね。

今回は、そんな時に寄り添ってくれる本をご紹介したいと思います。

まず、1冊目はこちら。

『挫折しそうなときは、左折しよう』 マーク・コラジョバンニ/文,ピーター・レイノルズ /絵,成田 悠輔/訳 光村教育図書 2023.5

だじゃれ? と思わず笑ってしまいそうな絵本ですが、不安に思っている時には逆にこの楽しい題名がいいのかもしれません。

誰でも挫折しそうな時はありますよね。これでいいのかな? また失敗しちゃうかな? 私たちは日々考えながら過ごし、決断しなくてはいけません。不安を感じる時もあると思います。

そんな時、どうすればいいのか?

そう、「左折する」のだそうです。

これだけだと??? と思うかもしれませんが、読んでいただければ、「左折する」とはどういうことなのかがよくわかります。

自分の気持ちの整理の仕方や前向きに考えるヒントが、わかりやすく描かれており、読んだ後には心がすーっと軽くなります。

「左折」の意味をかみしめることができます。

絵本ではありますが、大人でも充分に堪能できる内容です。親子で読んでも楽しめます。

経済学者で起業家の成田悠輔(なりた ゆうすけ)さんが、翻訳をされているのも注目です。

次はこちら。

『休養学』 片野 秀樹/著 東洋経済新報社 2024.3

仕事、家事、育児、介護等、私たちは日々忙しく働いています。

疲れていてもやることがたくさんあって休めない。

休んでも疲れがうまくとれない。

そんな人もいるのではないでしょうか?

そんな方に読んでいただきたいのが、この本です。

休み方を20年間考え続けた著者が、「疲れとは何か」、「疲れているのに休まずにいるとどうなるのか」、「どんな休み方をすればよいのか」を解説してくれます。

だらだらと寝ているだけでは、疲れはとれません。

疲れのメカニズムと対処法を正しく理解することで、上手に疲労を回復し、自分に休養を与え、生活の質まで向上することができます。その秘訣がこの本には詰まっています。

身体だけでなく、考え方も前向きになる休養の方法で、毎日を生き生き過ごしてみませんか?

最後の1冊はこちらです。

『だれかに、話を聞いてもらったほうがいいんじゃない?』 ロリ・ゴットリーブ/著,栗木 さつき/訳 海と月社 2023.4

この作品は著者自らの経験を書き記したものです。彼女は、現役のセラピストであり、作家の仕事もこなすシングルマザー。

そのセラピストがセラピーに通うという、なんとも不思議な内容です。

彼女のところには、さまざまな人が患者としてやってきます。

暴言をはきまくるハリウッドのプロデューサー、結婚直後に癌で余命を宣告された女性、離婚歴のあるうつ病の女性等々。

彼女はセラピストとして、これらの患者に真正面から向き合い、信頼関係を築くために懸命に寄り添い、的確なアドバイスを繰り出します。

忙しいながらも充実した日々を送っていました。

ところが、つきあっていた彼氏が突然別れを宣告し、彼女のもとを去ってしまいます。

さあ大変。

友人に勧められ、セラピーを受けることになるのですが、いざ自分が患者の立場になると、ひたすら元カレを非難し続け、泣きわめき続ける…。

セラピストとしての、冷静で努力家の著者の姿はどこにいったの? と思うくらいの取り乱しようです。

彼女を担当した男性セラピストは、今までのセラピストの手法とはかなり違うやり方をする、変わった人物でした。そんな彼は、著者の真の悩みをズバリと言い当て、彼女をドキリとさせます。彼女は、反発しながらもセラピーに通うことになるのですが…。

セラピストとして患者と向き合い、一方で患者としてセラピストと対峙する彼女。一体どうなるのか、目が離せない展開に引き込まれます。

やがて、著者自身と彼女の患者たちが、それぞれ自分の悩みと向き合い乗り越えていく場面では、セラピストと患者の強い絆を感じることができ、感動で涙がとまりませんでした。

人は、深い悲しみや悩みを抱えていても、自分自身で再生することができる、そんな自信をつけさせてくれる本です。

今回は、3冊の本をご紹介しました。

疲れた時、不安になる時、あなたに寄り添い、あなたの心を癒してくれる本がきっとあると思います。

図書館でじっくりゆっくり本を読んでいただければ幸いです。

<紹介資料>

・『挫折しそうなときは、左折しよう』 マーク・コラジョバンニ/文,ピーター・レイノルズ /絵 成田 悠輔/訳 光村教育図書 2023.5

・『休養学』 片野 秀樹/著 東洋経済新報社 2024.3

・『だれかに、話を聞いてもらったほうがいいんじゃない?』 ロリ・ゴットリーブ/著,栗木 さつき/訳 海と月社 2023.4

<しちり>

浮世絵ってなんだ?

2025年2月1日(土)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、かぶらです。

暦の上ではもうすぐ春。しかし、まだまだ寒い日が続きますね。

あんまり寒いと家に籠りがちになってしまいますが、少しでも暖かな日にはお散歩がてら図書館へお越しになりませんか?

中央図書館では、3月25日(火)まで4階「歴史の蔵」前にて郷土特集「浮世絵に見る桑名」を開催中です。

あの有名絵師が描いた桑名や、桑名をテーマとした浮世絵によく見られる“ある物”についてなどをパネルでご紹介しています。

江戸の人々が見た色鮮やかな「描かれた桑名」を、ぜひご覧ください。

![]()

ところで、浮世絵と聞くと、どんな絵を思い浮かべますか?

日本髪を結った美人画、ド迫力の役者絵、風景を鮮やかに切り取った名所絵…

思い浮かぶものは数あれど、ではその浮世絵とは一体何なのか?どうやって描かれているの?

今回は、そんな知っているようで実は知らない浮世絵にまつわる資料をご紹介します。

まずは、浮世絵とは何か?どう描かれているのか?の疑問を一挙に解決してくれるこちら。

日本文化歴史研究家でもある著者が「いいなぁ」と思った浮世絵を厳選し、それをもとに浮世絵の世界を紹介してくれる入門書です。

ただ作品そのものだけではなく、浮世絵の制作工程や、絵師に比べると見落とされがちな彫師・刷師による超絶技巧なども紹介されています。

浮世絵が生まれた江戸時代から明治時代初期の新聞錦絵まで、豊富な浮世絵をオールカラーで楽しめる一冊です。

そういえば、どこかで桑名の風景を描いた浮世絵を見たことがあるような、ないような…?

でも誰の作品だったのかわからない!という方におすすめなのが、こちら。

2013年に桑名市博物館で開催された「特別企画展 北斎・広重・国芳 浮世絵に見る東海道五十三次・桑名」の公式図録です。

桑名市博物館所蔵作品のほか、全国各地からお借りした桑名を描いた浮世絵が収録され、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳等が描いた色鮮やかな桑名を一挙にご覧いただけます。

作品解説や論考もあり、読み応えたっぷりです。

日本各地の博物館や美術館に大切に収蔵されている浮世絵は、世界中の博物館や美術館でも見られます。

中でもイギリスの大英博物館では「北斎展」を開催するほどのコレクションがあり、現地の人々にとっても浮世絵は身近な存在となっているようです。

世界中の人々を魅了する浮世絵。

そんな浮世絵に魅せられた、ある一人の芸術家の人生を書いた作品があります。

売れない画家・ゴッホと、そんな兄を献身的に支える弟で画商のテオドルス。

代表作「ひまわり」や、本書の表紙にも使用された「星月夜」で知られ、日本人に広く愛されるゴッホですが、生前に売れた彼の作品はたった1点だけだったといいます。

そんな彼が抱えた孤独と闇、そこに刺した一筋の光“浮世絵”との出会いとその後を、フィクションとノンフィクションを織り交ぜて書かれた、読み始めたら手を止めることができない作品です。

本書に登場する日本人画商「林忠正」は、明治期に実在した人物です。

ゴッホはよく知っていても、彼の名はあまりなじみがない、という方も多いのではないでしょうか。

彼とゴッホが実際に友人関係にあったかはわかりませんが、当時の日本では屑同然に扱われた浮世絵を、世界に誇る日本の芸術として広めた手腕を知ることが出来る一冊がこちら。

林忠正は嘉永6年(1853)に越中国高岡(現在の富山県高岡市)に生まれ、大学南高(現在の東京大学)でフランス学を学びました。

明治33年(1900)にフランス・パリで開催されたパリ大博覧会では、日本の事務総長を務めています。

語学力と商才、そして美術作品に対する深い愛情を持ち合わせた彼がいたからこそ、貴重な浮世絵が失われることなく今も世界中で大切にされていることがよくわかる一冊です。

本書では北斎の代表作「神奈川沖波裏」に深く影響を与えた、といわれる「波の伊八」についても取り上げています。

「波の伊八」とは、彫工・武志伊八郎信由(たけしいはちろうのぶよし)のことで、彼の彫刻作品「波に宝珠」は北斎の「神奈川沖波裏」の波によく似ています。

伊八の作品が北斎に影響を与えたように、北斎をはじめとした浮世絵師の作品もまた、後の芸術家に多くの影響を与えました。

明治に入ると、新政府は近代化を推し進めるため西洋の技術をどんどん取り入れました。

印刷技術もそのひとつで、300年もの間日本で広く用いられてきた木版印刷は衰退し、版元の数も次第に減ってしまいました。

それでも、月岡芳年や小林清親ら現役浮世絵師により、版画の技術は紡がれていきます。

当時、世界の愛好家に好まれたのは北斎や歌麿など江戸期の有名浮世絵師の作品でしたが、国内では伊東深水や吉田博、川瀬巴水など新しい作風の絵師が登場し、「新版画」が確立されました。

現在では新版画も江戸期の浮世絵師と同様に世界で愛され、Apple者の共同創業者、スティーブ・ジョブズ氏も新版画の熱心なコレクターであったそうです。

オランダの美術商でキュレーターである本書の著者も日本の版画に魅了された一人で、各地で日本美術を紹介する展覧会を企画し、アムステルダムの私設美術館「日本の版画」の館長兼キュレーターを務めています。

そんな彼が厳選した美しい「新版画」を楽しめる一冊です。

![]()

今回ご紹介いたしました資料の他にも、当館には浮世絵に関する資料がたくさんございます。

図書館へ行くのは難しい…という方は、次のサイトからご覧いただけます。

お家で、もしくは旅先などで美しい日本の芸術に触れてみてください。

●国立国会デジタルコレクション

国立国会図書館所蔵の錦絵のうち、江戸期のものはほぼ全て画像公開されています。

対象欄の「錦絵」を選択し、階層欄の「巻号を除く」のチェックを外して検索してください。

●ジャパンサーチ

ジャパンサーチは、国が保有する様々な分野のコンテンツのメタデータを検索・閲覧・活用できるプラットフォームで、国立国会図書館がシステムを運用しています。

気になる浮世絵師の名前や作品を入力すると、様々な資料をご覧いただくことができます。

●デジタル浮世絵博物館

立命館大学アート・リサーチセンターが運用する浮世絵のデータベースです。

国内だけでなく、世界の美術館・博物館のデータベースからも浮世絵をご覧いただけます。

<参考資料>

『面白いほどよくわかる浮世絵入門』(深光 富士男/著 河出書房新社 2019)

『北斎・広重・国芳』([葛飾 北斎/ほか画],桑名市博物館/編集 桑名市博物館 2013)

『たゆたえども沈まず』(原田 マハ/著 幻冬舎 2017)

『海渡る北斎』(神山 典士/文,蟹江 杏/絵 冨山房インターナショナル 2023)

『新版画の世界』(クリス・ウーレンベック/著,ジム・ドウィンガー/著,フィーロ・オウウェレーン/著,古家 満葉/訳監修,鮫島 圭代/訳 パイインターナショナル 2023)

『海を越えた日本人名事典 新訂増補』(富田 仁/編集 日外アソシエーツ,紀伊國屋書店(発売) 2005)

<かぶら>

寅子と三淵さんと澤田さん

2024年8月1日(木)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、志るべです。

連日の暑さにもうぐったりですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

水分補給に休養、くれぐれも体調にはお気をつけください。

さて、NHK連続テレビ小説、通称「朝ドラ」、ご覧になっていますか?

主人公は、日本で初めて女性弁護士となった「猪爪寅子(いのつめ ともこ)」

物語は、女性がまだ弁護士にはなれなかった時代からスタートしました。

今ではあたりまえのことがあたりまえではなかったそんな時代が、それほど遠い過去ではないことに驚きます。

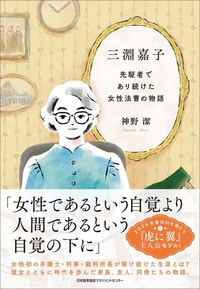

ドラマは実話に基づくオリジナルストーリーで、モデルは三淵嘉子(みぶち よしこ)さん。

三淵さんは昭和13年(1938)、女性として初めて当時の「司法試験」に合格し、昭和15年(1940)に弁護士になりました。

三淵さんについて書かれた一冊がこちら

『三淵嘉子 先駆者であり続けた女性法曹の物語』神野 潔/著 日本能率協会マネジメントセンター 2024.3』

三淵さんはいやおうなく戦争に巻き込まれ、昭和19年(1944)から21年(1946)のわずか3年の間に、弟、夫、そして母と父、ご家族4人を亡くされています。

戦後は、昭和27年(1952)女性初の裁判官に、昭和47年(1972)女性初の裁判所長になりました。

三淵さんの年譜をたどると「女性初」の称号がついてまわり、その経歴には圧倒されますが、そのことだけを書き立てられるのは、たぶんご本人も不本意なのではないでしょうか。

著者の神野さんもその功績を、「女性であるという自覚より人間であるという自覚の下に生きて来た」という三淵さんの言葉を引用した上で、

「女性に対する教育に熱意を持ち、家庭裁判所と少年審判の発展に貢献し、法制審議会や日本婦人法律家協会で活躍するなど、一人の人間として嘉子の残した功績は大きなものがあるからです」(p11~12)

と、記しています。

ドラマにも描かれていますが、三淵さんは、家庭裁判所の設立、少年審判に尽力されました。

一人の人間として懸命に仕事に向き合って生きてきた、その結果が「女性初」という称号につながっているのですね。

巻末の<参考文献>には、当時の雑誌も紹介されています。

三淵さんが書かれた文章には、今のわたしたちが生きていく上で指針となる言葉がつづられています。

『婦人と年少者』(7-9 1959年)に掲載された「共かせぎの人生設計」という記事からは、三淵さんの仕事に対する考え方が伝わってきます。

こちらは、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービスで見ることができます。

「国立国会図書館デジタルコレクション」はご存じでしょうか?

「国立国会図書館デジタルコレクション」とは、国立国会図書館で収集しているデジタル資料を閲覧できるサービスです。

①ログインなしで閲覧可能

②送信サービスで閲覧可能(個人と図書館)

③国立国会図書館内でのみ閲覧可能

の三種類に分かれます。

①は、インターネットで自由に見ることができる資料です。

②は、登録すれば、ご自身のパソコンで見ることができる資料です(個人向けデジタル化資料送信サービス)

登録については、国立国会図書館の利用者登録(個人)をご覧ください。

また、当館にお越しいただければ、4階「歴史の蔵」のパソコンで閲覧することもできます。4階カウンターでご案内いたしますので、ぜひご利用ください。

➂は、国立国会図書館に来館しなければ見ることのできない資料になります。

『三淵嘉子 先駆者であり続けた女性法曹の物語』の<参考文献>で紹介している資料はほとんど、➁送信サービスで閲覧できるものです。

ドラマの中で、寅子は新しい「日本国憲法」に力を得て、法の世界に戻ることを決意します。そして司法省に乗り込んで、裁判官として採用するよう訴える場面がありました。

その時の寅子のセリフがこうでした。

「婦人の代議士も誕生しました。婦人の裁判官がいてもおかしくない。違いますか?」

民法改正に携わる寅子が、婦人代議士たちの意見を聞く場面もありました。

寅子が司法省の民法調査室で働き始めた頃には、衆議院選挙法改正を受けて総選挙が行われ、初の女性代議士が全国で39人誕生していました。

この39人の中の一人が桑名の女性でした。

桑名から、日本で初めての女性代議士が生まれていたのです。

その人は、社会党から立候補した澤田ひささん(明治30年(1897)生まれ)

49歳で日本社会党の新人議員となり、衆議院議員1期を務めました。

『三重の女性史』(三重の女性史編さん委員会/編さん 三重県文化振興事業団三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 2009.3 )には、「桑名市で夫とともに時計商を営んでおり社会党から立候補した」(p98)と記されています。

またまた、「国立国会図書館デジタルコレクション」を開いてみましょう。

『衆議院議員党籍録 第1回帝国議会~第92回帝国議会』 帝国議会衆議院 1957

253コマ:第22回総選挙(昭和21年4月10日)第90回議会(臨時) 日本社会党 三重 澤田ひさ

256コマ:第91回議会(臨時) 日本社会党 三重 澤田ひさ

260コマ:第92回議会 日本社会党 三重 澤田ひさ

日本社会党議員のところに、澤田さんの名前がありました。

こちらは、①ログインなしで閲覧可能な資料です。

ちなみに、ドラマで寅子は、初代最高裁判所長官である星朋彦の著書の改稿を朋彦の息子、航一と手伝います。

その著書のモデル『日常生活と民法』(三淵忠彦/著)も国会デジタルコレクションで見ることができます。

改稿前の大正15年(1926)版は①ログインなしで閲覧可能、三淵さんが改稿にかかわった昭和25年(1950)版は②送信サービスで閲覧可能な資料です。

ドラマで紹介された、著者の想いを記した序文も読むことができます。

昭和25年(1950)版には「関根小郷、和田嘉子補修」(和田は三淵さんの旧姓)とあり、実際は三淵忠彦さんの息子、乾太郎さん(ドラマでは星航一)と改稿を行ったのではないようですが。

「国立国会図書館デジタルコレクション」大活躍です。

古い資料だけど見てみたいなと思った時、もしかすると「国立国会図書館デジタルコレクション」にあるかもしれません。

一度検索してみることをおすすめします。

ドラマの中で、納得できないことに「はて?」と首をかしげてきた寅子ですが、「はて?」を変えていくことの難しさは、今も変わらないのかもしれません。

わたしたちの今は、三淵さんや澤田さんが切り開いてきてくれた道筋の先にあります。

寅子の言葉「憲法にもあるように、よりよく生きていくことに「不断の努力」を惜しまない」ようありたいものです。

図書館には他にも、三淵さんに関する本や、ドラマの台本をもとに小説化した『虎に翼 上』もあります。

ぜひ、そちらもあわせてご利用ください。

<引用・参考資料>

『三淵嘉子 先駆者であり続けた女性法曹の物語』神野 潔/著 日本能率協会マネジメントセンター 2024.3 /289.1/ミ/

『三淵嘉子の生涯 人生を羽ばたいた“トラママ” 』 佐賀 千惠美 /著 内外出版社 2024.4 /289.1/ミ/

『三淵嘉子と家庭裁判所』 清永 聡/編著 日本評論社 2023.12 /289.1/ミ/

『三淵嘉子 日本初の女性弁護士』 長尾 剛/著 朝日新聞出版 2024.3 M/913.6/ナガ/

『日本初の女性裁判所長三淵嘉子』 平凡社 2024.4 /289.1/ミ/

『虎に翼 上』 吉田 恵里香/作,豊田 美加/ノベライズ NHK出版 2024.3 /913.6/トヨ/1

『三重の女性史』 三重の女性史編さん委員会/編さん 三重県文化振興事業団三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 2009.3 L/367/ミ/

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

<志るべ>

-212x300.jpg)

-202x300.jpg)

-206x300.jpg)

-212x300.jpg)