おすすめ本カテゴリの記事一覧

夏の定番

2024年7月8日(月)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、なばなです。

暑い日が続いていますね。

去年の夏は全国の平均気温が統計開始以降の最高記録だったそうですが、今年も更新しそうな勢いを感じます。

こんな少しでも涼しくなりたい夏の定番の一つなのが ・・・怖い話ですよね。

というわけで、今回はひんやりと涼しくなるような怖い話の本を紹介します。

まず初めに紹介するのはこちら。

作家である主人公に舞い込んだ、あるホラー企画。

過去の忌まわしい記憶と向き合う為に、主人公は怪談を集めていきますが、やがて思いもよらない結末に繋がっていき・・・

この小説は短編ホラーでありながら、完成度の高いミステリーでもあります。

それぞれの怪談に残された謎。それが解かれた時に浮かび上がる、話の本当の怖さ。

そして、タイトルに隠された意味。それら全てに気づいた時、納得と恐怖で血の気が引きました。

ホラーとミステリー、二段重ねの恐怖を味わえる本です。

次に紹介するのはこちらです。

架空の町の漠市を中心に、そこに関わった人々の不条理を書いた短編小説です。

漠市に踏み入れてから始まる、白昼夢から悪夢に落とされるような不気味さと理不尽な展開。

怖さと気持ち悪さと悲しさを一気に詰め込まれるような読後感・・・

読んでいる時はお腹いっぱいだと感じていたのに、読み終えても続きを探している自分に、また恐怖を感じました。

最後に紹介するのはこちら。

今までゾッとするような怖さばかりだったので、少し毛色の違った本を紹介します。

大城 道則/著,芝田 幸一郎/著 角道 亮介/著『考古学者が発掘調査をしていたら、怖い目にあった話』(ポプラ社刊)

世界を股にかける考古学者たちが、現地であった怖い体験を書いたノンフィクションエッセイです。

発掘で人骨は当たり前。行く先々で出会うはゲテモノ料理と自然の脅威、果ては本当に怖いのは人間の話まで。

あらゆる面での怖い目に遭っても、遺跡のためにエンヤコラと突き進む考古学者たち。

その情熱とタフさは感動すらしてきます。

未知の怖さも冒険の楽しさも味わえる本です。

怪談と言えば、桑名にも有名な幽霊の話があります。

桑名市清水町に現在もある浄土寺に伝えられた、「幽霊飴」という話です。

こちらは『東海の民話』のP243、『読みがたり三重のむかし話』のP23、『伊勢・志摩の民話』のP17、『桑名の伝説・昔話』のP231と複数の資料に収録されています。

江戸時代の頃、浄土寺の門前に飴忠(あめちゅう)という飴屋がありました。

そこに一人の女が毎晩飴を買いに来るようになったのですが、それ以来なぜか売上金の中に木の葉が一枚混ざるようになりました。

あの女が原因だと考えた店主が、帰る後をつけていくと、その女は浄土寺の墓地でフッと消えてしまったのです。

恐ろしくなった店主は、翌日住職と一緒に墓地の女が消えた場所に行くと、墓の下から赤ん坊の声が聞こえます。

驚いて墓を掘ると、女に抱かれた赤ん坊が飴を舐めていました。

女は我が子を育てるために、幽霊になって飴を買いに来ていたのです。

事情を悟った店主と住職は、泣いている赤ん坊を引き取り、女を手厚く埋葬してあげました。

飴忠はこれ以来、地蔵盆の時期に飴を売るようになり、人々はこれを「幽霊飴」と呼んだそうです。

幽霊飴の話は各地にあるそうですが、桑名の浄土寺では8月23日、24日の夕方に実際に「幽霊飴」が販売されているそうです。

幽霊の出てくる話ではありますが、怖いというよりも人情を感じる話ですね。

幽霊の怖い話、妖怪の怖い話、人間の怖い話。

どんな話でも不思議と最後まで読みたくなるのが、怖い話の一番の怖さかもしれませんね。

<参考資料>

『東海の民話』(毎日新聞社学芸部/編 六法出版 1982 YL388ト)

『読みがたり三重のむかし話』(三重県小学校国語教育研究会/編 日本標準 2004.6 AL388ミ)

『伊勢・志摩の民話』(倉田 正邦/編 未来社 1961 AL388イ)

『桑名の伝説・昔話』(近藤 杢/編,平岡 潤/編 桑名市教育委員会 1965 YL388.1ク)

子どもって子どもって・・・

2024年5月6日(月)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、しちりです。

爽やかな5月となりました。

ゴールデンウィークにはこどもの日もあり、お子さんと楽しく過ごした方も多いのではないでしょうか?

しかし、子どもを育てるって、楽しいけれど本当に大変ですよね。

ということで今回は、子育てを題材に、大人も子どもも心がほぐれるような本をご紹介します。

『子どものことば』 (子どもとことば研究会/編・著 小学館 2017)

皆さんは、子どもの「ことば」にハッとすることはありませんか?

なんてするどい!なんてかわいい!そんな風に感じてるのか!

大人顔負けの表現に出会うこともあるはず。

この本では、主に幼稚園や保育園での日常で子どもたちが発した「ことば」を丁寧に取り上げています。

思わず笑ってしまう表現もたくさんあり、お子さんをお持ちの方やお子さんに関わるお仕事をされている方は、共感すること間違いなし!です。

また、それらの「ことば」から、子どもの発達や、どんな成長時期にあるのかを示して、周囲の大人はどのように寄り添えば良いのかをやさしく解説しています。

今しかないお子さんの「ことば」をたくさん書き留めておきたくなる本です。

『子どもをキッチンに入れよう!』(藤野 恵美/著 ポプラ社 2020)

「え?!子どもをキッチンに入れたら、危ないのでは?」

包丁や食器、洗剤、ガスの火など、キッチンは子どもがケガをする要素が満載なので、安全を第一に出入りをしないよう、柵をする方も多いのではないでしょうか。

しかし、この本の著者は、忙しい毎日でも、どうにか工夫をして家事と育児を楽しむために、子どもをキッチンに入れ、家事と育児を一緒にしてしまう、という決断をしたのでした。

これが、まさに、目からウロコ・・・。

十分に安全な環境に整えると、キッチンには色々な道具や食材があります。それらを上手に使いながら、親子でコミュニケーションを取り、楽しく作って、楽しく食べる!(各エピソードの終わりには、親子でできる料理のレシピ付き!)

食に興味がわけば、スーパーマーケットに行くことも楽しいイベントに!生産地の地名やお金の計算等、子どもが自然に楽しく学べる要素がいっぱい!

小説家でもある著者は、子育て本を1000冊ほど読み、子育てを分析した上で実践してみたというだけあって、取り入れたい点がたくさんあります。

忙しくても子育てを楽しむヒントがきっとあります。

『子どもが幸せになることば』(田中 茂樹/著 ダイヤモンド社 2019)

とは言うものの、子育てに不安や悩みはつきものですね。

子どもがだだをこねる、野菜を食べない、宿題をやらない、学校に行きたくない…。

私も散々悩ませられました。

この本では、そんな育児の悩みの場面を年齢ごとに分けて、声かけの言葉を具体的に示しながら、子も元気になり、親の気持ちもラクになる方法を紹介しています。

実際によくある場面を例に挙げ、「言いがちなことば」を「信じることば」に変えるだけ。

なんだ、これならすぐにでもできると思うものばかりです。困った場面に出会った時、子どもはどう感じ、何故困っているのかを分かりやすく説明しているので、親としてどう対応すれば良いのかが自然と理解できます。

著者は、20年間で5000以上の面接を行ってきたカウンセラーでもあり、やんちゃな4人のお子さんを育てた父親でもあり、毎週近所の小学生と小学校の体育館で遊びを通して関わってきた社会人でもあるという、さまざまな側面を持っています。

その著者の言葉には、優しさの中に経験に裏打ちされた重みがあります。

『ムスコ物語』(ヤマザキ マリ/著 幻冬舎 2021)

最後にご紹介したいのは、マンガ『テルマエ・ロマエ』の作者であり、文筆家のヤマザキマリさんの子育てを綴った本です。

イタリアでシングルマザーになる事を決意した著者は、日本に帰国後、仕事をいくつも掛け持ちしながら、全力で子育てをします。

その後イタリアの男性と結婚することになり、夫の仕事の都合でシリア→スペイン→アメリカと家族で移住することに。

異国の地で、お父さんとお母さんに振り回されっぱなしのムスコ君。苦労の連続にあいながらも、たくましく成長していく姿が印象的です。

どのエピソードも破天荒すぎて驚きの連続ですが、作者らしい歯に衣着せぬ言葉の中にも、ムスコ君への愛があふれています。

そして、本の最後には、ムスコ君からのメッセージつき。

作者に育てられた本人はどう思っていたのか、こちらもぜひ読んで頂きたいです。

子育てにまつわる本を紹介しました。

大人も子どもも元気になる本を読んで、子育てを楽しみたいですね。

《紹介資料》

『子どものことば』子どもとことば研究会/編・著 小学館 2017.8

『子どもをキッチンに入れよう!』藤野 恵美/著 ポプラ社 2020.11

『子どもが幸せになることば』 田中 茂樹/著 ダイヤモンド社 2019.2

『ムスコ物語』 ヤマザキ マリ/著 幻冬舎 2021.8

遠くて近い留学の話

2023年9月14日(木)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、なばなです。

9月に入って暦の上では秋、のはずですが、未だ残暑が厳しいですね。

動くのも億劫になる今日この頃。

この倦怠感を吹き飛ばすイベントはないかとテレビをつけると、こんなニュースが目に飛び込んできました。

「コロナの制限緩和で海外留学再開!」

日本とは違い、海外の多くの国では9月からが新学期です。

コロナの規制も落ち着いた今、9月から入学や進学再開に向けて準備する学生が増えている、という内容でした。

なるほど、海外留学...

よしやろう!と、言えるほど簡単な事ではないのですが、なんとも心躍る響きです。

それに、準備がかかる物こそ今調べておけば、後々役立つかもしれません。

そこで今回は、留学に関して役立ちそうな本を紹介しようと思います。

まず最初に紹介するのはこちらです。

(キリーロバ・ナージャ/著 集英社インターナショナル 2022)

留学する以上、どんな風に学ぶかは重要ですよね。

この本の著者は、小学校から中学校までに6ヶ国の学校に転校しました。

その経験から、各国の教育の違いを比較されており、留学先でどんな教育を受けたいかを考える上で、参考になります。

ですが、それ以上に参考にしてほしいのは、本の後半です。

何度も転校した著者は、当然言葉や文化など様々な壁にぶつかりますが、その中である「発見」をします。

これ以上はネタバレになるのでお伝えは出来ませんが、学ぶとは何か、と考えさせられる内容でした。

留学に興味がある人にも、そうでない人にも一度読んで欲しい本です。

次におすすめするのは、海外留学記です。

(徳仁親王/著 紀伊國屋書店 2023)

こちらは今年復刊されて、メディアに取り上げられたので、ご存知の方も多いかもしれません。

イギリスの名門オックスフォード大学での寮生活、というのも心惹かれる設定ですが、話題になった最大の理由は著者の存在。

著者は徳仁親王殿下。現在の天皇陛下がイギリス留学時代のことを綴った本なのです。

そのため、作中には大使や、貴族、英国王室といった要人、更には女王陛下までさらっと登場していて驚かされます。

ですが、それ以上に引き込まれるのは、その大学生活の描写です。

尊敬できる教授との出会い、寮生活での様々な驚き、友人たちとの他愛のないやり取り...

読みやすいさらりとした文章なのに一つ一つ情感がこもっていて、思い出を大切にしている気持ちが伝わってきます。

復刊の際、新たに増えた後書きには

「この本によって海外へ留学してみたいと思う人が一人でも増えれば、私にとって大きな喜び」

と記されているそうですが、その思いがしっかりと伝わってきます。

復刊版は長島図書館の所蔵ですが、中央図書館には初版があります。

自然と留学したいと思わせてくれる魅力の詰まった本です。

最後に紹介したいのは、こちら。

(平田 久子/著 コスモピア 2020)

留学の大まかな手順や予算などをまとめた入門書です。

親子ではなくとも、留学をより具体的に考えたい人におすすめです。

著者自身も親子三代で留学が経験あり、精神面と物理面の双方からのアドバイスも豊富です。

なるほど、留学は人生設計なのだと納得させられます。

留学することがすべてではないという考えも述べており、読み進めるうちに漠然としたイメージから、自分の望む留学の形が見えてきます。

留学を具体的に考え始めた方におすすめです。

昔は海外留学したと聞くと、自分とは別世界の話のように感じたものです。

ですが近年は国内外問わず選択肢が増え、今では何歳からでも、どんな短い期間でも大丈夫。

縁遠いと思っていた世界は、いつの間にか随分近くなっていました。

皆さんも、どこかの国の新学期にいつかは参加する日が来るかもしれません。

その前準備に、まず図書館の本を手に取ってみてはいかがでしょうか?

紹介資料

『6カ国転校生 ナージャの発見』(キリーロバ・ナージャ/著 集英社インターナショナル 2022)

『テムズとともに 英国の二年間』(徳仁親王/著 紀伊國屋書店 2023)

『テムズとともに 英国の二年間』(徳川親王/著 學習院総務部広報課 1993)

『留学を考え始めた親と子で読む本』(平田 久子/著 コスモピア 2020)

#kclスタッフおすすめ本 『本屋さんで待ちあわせ』

2023年5月26日(金)|投稿者:kclスタッフ

2021年6月18日より始まりました、#kclスタッフおすすめ本。

2021年6月~2022年5月までに30冊。

2022年6月~2023年5月までに30冊。

この2年間で、計60冊の図書館スタッフ厳選の本を紹介していまいりました。

当ブログが、これまで中々出会わなかった本に興味を持つキッカケとなっていたら幸いです。

ご紹介した本は、下の画像からご覧いただけます。(PDFファイルで開きます)

2021年おすすめ本は、こちらのブログからご覧いただけます。

▼2022年5月20日公開

「#kclスタッフおすすめ本 『司書が書く図書館員のおすすめ本』」

さて、今回ご紹介する本は小説家・三浦しをん氏による書評集です。

【 読書が苦手な人へ 】

『本屋さんで待ちあわせ』

(三浦 しをん/著 大和書房 2012年刊)

『まほろ駅前多田便利軒』(直木賞・2006年)、『舟を編む』(本屋大賞・2012年)など多数の作品で知られる三浦氏。

今回の書評を読むまで三浦氏がどんな方か存じ上げなかった為、本を開いてすぐの「はじめに」を読んだ瞬間、肩の力が抜けました。

直木賞作家の書評、と身構える必要なし。

例えるなら、読書好きの友人が様々なジャンルの本を大いに私感を織り交ぜながら話してくれているような書評です。

三浦氏自身も、《ちゃんとした評論ではもちろんなく、「好きだー!」「おもしろいっ」という咆哮になっちゃってる》と書かれている通り、本当に気軽に読めます。

食事をしながら読書をする著者が紹介する本は、東海道四谷怪談から太宰治、はたまたBL作品までと多岐に渡ります。

全く異なるジャンルのように感じる本が、著者の手にかかれば「おもしろいっ」本として同じ棚に並ぶ。

ページをめくる度に、次はこれ?え、この本の次にこれ!?と驚きながらも、うわぁこれは確かに面白そうだ…と感心しつつ、せっせとメモをとる。

気になって仕方なくなったら、ページをめくる手を止めて気になるタイトルを図書館へ探しに行く、または「青空文庫」で公開されている作品であれば、勢いのまま読みに行く事もありました。

今回「読書が苦手な人へ」と本書を選んだ理由は、実はそこにあります。

途中で手を止めても良いと思える気軽さ。

そして、とても簡潔で小気味いい書評。

どれくらい完結かといえば、たった1ページで終わる事も多々あります。

どんな本を読もうか悩む人も。

あんまり読書好きじゃないけれど、読まなくちゃ…という人も。

著者の愛に溢れた書評集を読んでみるのはいかがでしょうか。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『本屋さんで待ちあわせ』

▼出版社

大和書房

▼書影画像元

版元ドットコム

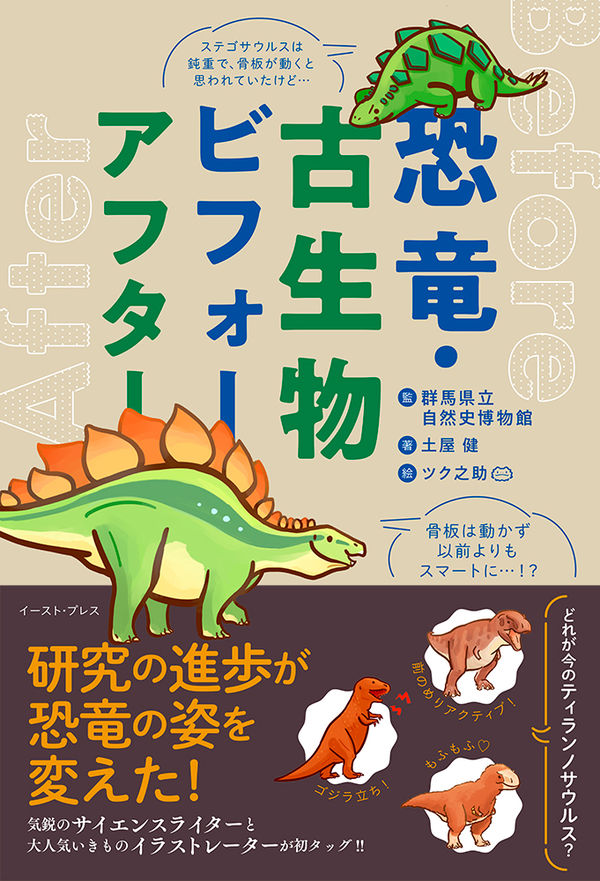

#kclスタッフおすすめ本 『恐竜・古生物ビフォーアフター』

2023年5月12日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 雑学 】

『恐竜・古生物ビフォーアフター』

(土屋 健/著,群馬県立自然史博物館/監,ツク之助/絵 イースト・プレス 2019年刊)

子どもの頃、学校の図書室で夢中になって読んだ本を覚えていますか?

同い年の子が登場する、日常の冒険。

魔法使いや妖精が登場するファンタジー。

はたまた、偉人の人生を描いた漫画作品等々。

私が当時を思い浮かべた時、真っ先に浮かんだのは恐竜の図鑑でした。

重たく、大きな本のページをめくる度に登場する恐竜たち。

昔はこんな生物が地球にいたんだ!と、ドキドキしながら夢中になって読んでいました。

恐竜について詳しく学びはしませんでしたが、今でも博物館などで恐竜の化石や骨格模型を見かけると、じっくり見入ってしまいます。

そんな時、何度か違和感を覚える事がありました。

子どもの頃読んだ本の姿・情報と何か違う気がするな…?

疑問は解決しておくに越したことはない、と図書館の書棚を眺めて見つけたのが本書『恐竜・古生物ビフォーアフター』でした。

『恐竜・古生物ビフォーアフター』では、1970年代から1990年代に出版された恐竜の書籍の中でも、発行部数や売り上げ率の高かった本を中心としてピックアップし、“当時の典型的な恐竜イメージ”を仮定しました。

その典型的なイメージと、最新の研究による情報を照らし合わせ、ここ数十年の「ビフォーアフター」をとても楽しく教えてくれる本です。

いきものイラストレーター・ツク之助さんの可愛い挿絵も魅力ではありますが、何といっても本書最大の魅力は「参考資料」の豊富さにあると思います。

本文はとてもわかりやすく書かれていて、楽しくサラっと、クスっと笑いながら読み進められます。

しかし、「あれ、今〇〇年の研究では~と書いてあったな…しかも海外の研究」と気づき、思わず巻末の参考文献を確認すると…

そこには、膨大な量の資料、論文が紹介されていました。

ただ資料名が羅列されているだけではありません。

章ごとに参考資料が区分され、なおかつ、論文の探し方まで親切に紹介されているのです!

わぁ…土屋先生、最高です…。

本書を読んで、もっと知りたい!と思った人の希望を叶える、本当に素晴らしい参考資料の紹介だと思います。

私が子どもの頃に得た恐竜のイメージが、本書を読んで大きく変わりました。

この先の未来でも新たな発見により「ビフォーアフター」は変化していくのでしょう。

子どもの頃、恐竜に夢中になった人も。

今、胸を躍らせて恐竜の本をめくる人も。

本書を持って、様々な仮説についてお話してみると楽しい発見があるかもしれません。

あの恐竜には、羽毛があるの?ないの?

空を飛べた?それとも飛べなかった?

いつか決定的な発見があるまで、様々な仮説を楽しみたくなる一冊です。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『恐竜・古生物ビフォーアフター』

▼出版社

イースト・プレス

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2023年5月26日(金)の予定です