おすすめ本カテゴリの記事一覧

連休明けて...

2023年5月8日(月)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは。

はじめまして、「なばな」です。

気づけば新緑芽吹く5月。皆様いかがお過ごしでしょうか。

ぴゅうと吹き荒れる春風の如く、新鮮で慌ただしい時期の4月はあっという間に過ぎてしまいました。

特に新社会人や学生だと、環境が一気に変わって連休でやっと一息つけた、という方も多いのではないでしょうか。

そうなると次にやってくるのは、「仕事(学校)行きたくない~」という五月病の影...

そんな気持ちのまま出勤したくないですよね。

そこで今回は、前向きな気持ちを分けてくれる、一生懸命に働く人たちの本を紹介します。

まずはじめにこちらの本。

大奥で働く女性たちの姿を書いた短編集です。

(永井 紗耶子/著 東京新潮社 2021)

大奥といえば、将軍をめぐる女性たちの戦いをイメージしそうですよね。

ですが、この本に出てくるのは、その舞台裏。

大奥を支える裏方仕事の女性たちです。

地味な服ばかり着ているのに、衣裳係になってしまった新人さんの話。

外見にコンプレックスを持った女性が出会った、おかめ顔の化粧をする同僚さんの話など。

心当たりあるかも?と言いたくなるストーリーに引き込まれ、気づけば自分が励まされています。

読み終わった後に、不思議と会社や職場の人たちの良いところが浮かんできた本です。

営業、接客、売上ノルマ。たくさんの社会人が悩まされるフレーズですよね。

ノウハウ本は数あれど、前向きな気持ちになれるかは別問題。

そんな方に読んで欲しいのがこちらです。

(高殿 円/著 東京光文社 2013)

舞台は百貨店。営業、接客、売上ノルマの全てに高い水準を求められます。

主人公は洋菓子のバイトから正社員になった叩き上げの女性です。

しかし、ある日突然、外商部へ異動となります。

そこで待っていたのは、上流階級と呼ばれる大金持ち達と月1500万円のノルマ、そして、同僚に振り回される日々でした。

ハイクラスな知識や教養、無茶な要望、とんでもない額のノルマ …

聞いているだけで気が遠くなりそうな要求の数々に、根っから庶民の主人公は、一歩進んでは二歩下がる日々。

そんな困難だらけの状況でも、主人公は折れることなく必死であがきます。

その頑張りはさまざまな形で周囲に影響していき、次第に彼女の仕事は認められていきます。

主人公は決して超人ではありません。

それは本人も自覚していて、だからこそ自分に出来る全てをやろうとします。

その奮闘ぶりは、読んでいて心が揺り動かされます。

頑張る気持ちを分けてもらえる本です。

最後は、ちょっと変わったお仕事。

ディズニーランドの裏方であるキャストを主人公にしたお話です。

(松岡 圭祐/著 東京新潮社 2005)

憧れのディーズニ―ランドにキャストとして採用された主人公。

ですが、夢いっぱいに飛び込んだ職場には、予想外の現実が待っていました。

更にディズニーを揺るがす大事件まで起きて…?

がんじがらめの規則、ハードな作業、社員格差。

この話には夢の国ディズニーランドと対比するように、会社としてのシビアな側面が書かれています。

フィクションではありますが、出てくる悩みやぶつかる壁は、社会人なら誰もが一度は体験していそうなものばかり。

そのリアリティに、最初は主人公と一緒に何度か落ち込むかもしれません。

ですが読み進めるうちに、垣間見える仕事への情熱がじわじわと心に響いてきます。

自分の仕事の誇りとは何か?

自分が守るべきものは何か?

そんな問いかけが聞こえてくるようです。

「大変でも、胸の張れる仕事をしよう。」そう思わせてくれる本です。

慣れない環境や予想外の仕事は、尻込みするし手探りばかりで疲れるかもしれません。

でも、今精一杯やれば得られるものがあると、

そう伝えてくれる物語があります。

仕事に悩んでる方もそうでない方も、是非読んでみてください。

<紹介資料>

『大奥づとめ』(永井 紗耶子/著 東京新潮社 2021.5 M/913.6/ナガ/)

『上流階級 富久丸百貨店外商部』(高殿 円/著 東京光文社 2013.11 913.6/タカ /)

『ミッキーマウスの憂鬱』(松岡 圭祐/著 東京新潮社 2005.3 913.6/マツ)

#kclスタッフおすすめ本 『キップをなくして』

2023年4月28日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 ファンタジー 】

『キップをなくして』

(池澤 夏樹/著 KADOKAWA 2005年刊)

キップをなくしたこと、ありますか?

わたしは、あります。

さあ降りようと思ったら、「キップがない!」

幸い、傘の間からパラリと落ちて、無事改札を出ることができましたが。

みなさんの中にもドキッとした経験のある方、いらっしゃるのではないでしょうか?

お話の中では、キップをなくした子は駅から出られません。駅の子になります。

主人公は、切手収集が趣味のイタル(小学校高学年)。

自分が生まれた年に発行された切手のコレクションが完成するという日でした。

その切手を手に入れるため、有楽町の改札口へ向かう途中で、キップがないことに気づきます。

ママからは「キップをなくしちゃだめよ。キップをなくすと駅から出られなくなるから」と言われていました。

焦るイタルは、後ろからいきなり声をかけられます。

「キップなくしたんでしょ」

声をかけたのは、彼より5センチほど背の高い女の子でした。

「おいで」と導かれるまま、電車を一駅乗って、降りたところは東京駅。

狭い通路をどんどん進み、いくつも角を曲がった先に大きな木の扉があって、扉を開けるとそこは、キップをなくした子たちが暮らす部屋、詰所でした。

こうしてイタルの、駅の子としての生活が始まるのですが・・・

実は駅の子には特別な仕事がありました。

駅の子の仕事って何?

どうして駅の子が始まったの?

これって一種の誘拐?

イタルたちはさまざまな疑問を抱えながら、自分たちで考え、行動し、少しずつ変わっていきます。

この作品は駅を舞台にしたファンタジーですが、大きな駅にはどこか「そういう場所、あるかもしれない」と思わせる雰囲気があります。

時代の設定は、国鉄がJRに変わり、青函トンネルがもうすぐ開通するという時。

連絡船が役目を終え、旅の形が変わろうとする時代を描いています。

鉄道好きの方はもちろん、紙のキップに駅員さんがパチンと鋏を入れる光景をなつかしく感じる方、そんなの知らないという方にも楽しんでいただけるのではないでしょうか。

もしかするとこの先、キップ自体なくなってしまうのかもしれません。

いつか、昔は「キップ」というものがあってね、と話す時が来るのでしょうか。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『キップをなくして』

▼出版社/書影画像元

KADOKAWA

※次回更新は2023年5月12日(金)の予定です

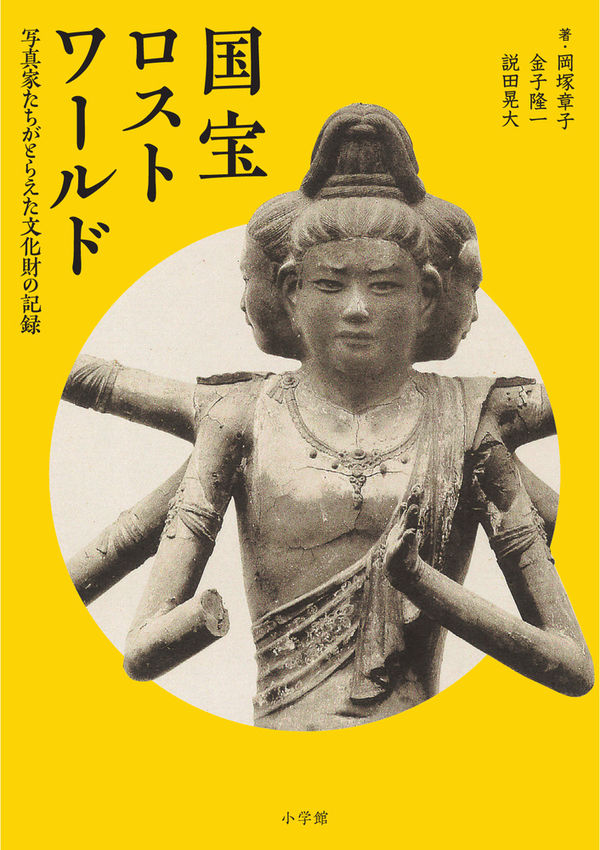

#kclスタッフおすすめ本 『国宝ロストワールド』

2023年4月14日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 芸術に触れる 】

『国宝ロストワールド』

(岡塚 章子著,金子 隆一著,説田 晃大著 小学館 2019年刊)

明治、大正、昭和に撮影された国宝の写真。

今も観光名所で姿を見る事が出来るものから、既に失われてしまったもの。

現存はするけれども、今とは異なる姿で写されたもの。

これらの国宝を撮影した写真家たちは、一体どんな意義を持って撮影したのでしょうか。

本書では写真家たちの撮影技法と共に、写真史上を語る上で特に意義のある写真33点が紹介されています。

昭和24年(1949)1月、法隆寺金堂火災。

平成31年(2019)4月、ノートルダム大聖堂火災。

令和元年(2019)10月、首里城火災。

どれだけ大切にしていても、思いもよらぬ事で突如失われてしまった文化財の姿を、これまでも多く目にしてきました。

芸術作品を目にする、だけではなく、その芸術作品を撮影した写真家たちにも触れられる作品です。

まだ目にする事が出来る国宝に、本書を持って会いに行ってみませんか?

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『国宝ロストワールド』

▼出版社

小学館

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2023年4月28日(金)の予定です

「もう一度、数学」の本

2023年4月4日(火)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは。はじめまして「七里」と申します。

新年度がスタートしました。新生活を迎えた方、これから新しいことを始める方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、今まであまりご紹介できていなかった本を、心新たにご紹介しようと思います。

突然ですが、皆さんは数学がお好きですか?得意ですか?

残念ながら私は、「算数ならまだしも、難しい公式がオンパレードの数学なんて、社会に出たら使わないし、意味ないよね」と思っていました。

きっとこれからご紹介する本の著者からは、ガッカリな人間に認定されてしまうでしょう。

しかし、著者側も、私みたいな人間がいることは百も承知。

これからご紹介する本は、そんな人でも驚きと興味を持つことができ、数学(あるいは数学的思考)が世の中にどんな風に活用され、どれだけ重要なのかに力点を置いて書かれています。

『文系もハマる数学』

横山 明日希/著 青春出版社 2020

三角ロボット掃除機のその三角の意味、コピー用紙サイズの半端な数字の謎、1ℓの牛乳パックの体積の不思議など、普段ちょっと気になっていたけれど、そこまで深く考えてなかった身近な内容から始まるこの本。

そうだったのか?!の連続で、すぐに引き込まれていきます。

そして、ニュースでよく見る社会問題の数学的解説や、人間関係の改善の方法など、今の生活で役に立つ内容ばかりで、一気に読みきることができました。

横山 明日希/著 講談社 2023

「数学、なかなかヤルじゃん」とここまでの私。いい気になって同じ著者の『はまると深い!数学クイズ』も読んでみました。

「数学は面白い」というしかけがさらにパワーアップしています。

また数学の歴史にも触れているので、先人たちの知恵を確かめることができます。

現在のデジタル時代に欠かせないAI。重要性は理解しているつもりでも、ついていくのはなかなか大変ですね。

そんな時に、デジタル時代の核となる数学の考え方の本はいかがでしょうか。

芳沢 光雄/著 東洋経済新報社 2020

この本は、本格的なAI時代を迎えた今、算数・数学教育を見直すことを訴えるために書かれた本です。

その根幹には、暗記数学がいかに日本の数学教育を衰退させたか、があります。

著者は暗記数学の弊害を、小学校の算数から中学・高校の数学に至るまで詳細に分析し、その上で、どうすればいいのかを丁寧に解説していきます。

最も心打たれた点は、著者が暗記数学の批判をただするのではないところです。

20年以上にわたり、大学生から講演先の小学生に至るまで、「考えて理解する」数学の大切さを地道に教え続け、それをこの本にまとめています。

そして、この数学の理解の仕方が、問題を解決する能力や社会を変えるひらめきに繋がっていくことを示してくれています。

内容には高校数学まで含まれているため、かなり難しい箇所もありますが、頭をフル回転して考えることができます。

家族を巻き込んで皆で考えてみるのも一考です。

学生や社会人の方はもちろんのこと、お子さんのいる方にも読んでらえると、これからの時代に必要な算数・数学の神髄が理解でき、教育にも活かせるかもしれません。

暗記数学だった私。数学なんて社会に出たら意味がないと言ってしまった私。

本当に著者に懺悔です。そしてこの本に感謝です。

こんな小説もありました。

『青の数学 [1]』

王城 夕紀/著 新潮社 2016

「数学って何?」

主人公の高校生の栢山(かやま)は喫茶店で出会った女性の京(かなどめ)からこう聞かれ、答えに窮してしまいます。

そしてその答えを求めて、E²とよばれるネット上の数学の空間で、クセの強い高校生たちと切磋琢磨しながら、成長していく物語です。

それは、決して楽しいだけではなく、苦しくて長い道のり。

数学の沼にハマるとこんな心理状態が待っているのかと、つくづく感じさせる内容が胸を打ちます。

また、「数学とは何か」について、主人公と他の登場人物とのやり取りが、もはや禅問答のようで、哲学だと思わせる程です。

この本は、数学が好きな方や得意な方ほど、心情が痛いほどわかるかもしれません。

『青の数学2』

王城 夕紀/著 新潮社 2016

『青の数学2』では、『青の数学』で思わぬ展開のまま終わった続きを確認できます。

また、伏線の回収もあるので是非続けて読んで欲しい本です。

図書館には、他にもさまざまな数学の本を置いています。

数学が好きな方も、苦手な方も、もう一度手にとってみてはいかがでしょうか。

紹介資料

『文系もハマる数学』横山 明日希/著 青春出版社 2020

『はまると深い!数学クイズ』横山 明日希/著 講談社 2023

『AI時代に生きる数学力の鍛え方』芳沢 光雄/著 東洋経済新報社 2020

『青の数学 [1]』王城 夕紀/著 新潮社 2016

『青の数学2』王城 夕紀/著 新潮社 2016

#kclスタッフおすすめ本 『失敗学のすすめ』

2023年3月31日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 新たな一歩を踏み出す人へ 】

『失敗学のすすめ』

(畑村 洋太郎/著 講談社 2000年刊)

春は始まりの季節。

4月から新しい生活を迎える方も多いのではないでしょうか。

慣れない場所で、慣れない人と、慣れない事を行う。

そんな時にひょっこり現れてしまうのが、「失敗」です。

今日はそんな「失敗」との付き合い方についての本をご紹介します。

東京大学名誉教授で、設計について指導をしている著者が「失敗を真正面から取り上げた工学書」として作られました。

失敗とは何なのか、その種類と特徴、失敗を生かすシステムづくりなど、失敗を肯定的に捉える事で学びを得る方法が、実例を交えて紹介されています。

「失敗は成功のもと」という名言の通り、本書は一貫として「失敗は新たな創造行為の第一歩に過ぎない」としています。

失敗を創造行為の第一歩にする為には、「失敗の原因」をおさえる事が大切です。

著者は「失敗の原因」を次の十の項目に大別しています。

①無知

予防策や解決法が知られているにも関わらず、本人の不勉強によって起こす失敗

②不注意

十分注意していれば大丈夫なのに、怠った為に起こってしまう失敗

③手順の不順守

決められた約束事を守らなかったために起こる失敗

④誤判断

状況を正しく捉えられず、判断の間違いをおかした事で起こる失敗

⑤調査・検討の不足

当然知っていなければならない知識や情報を持っていないために起こる失敗

⑥制約条件の変化

はじめに想定した制約条件が時間の経過により変化して起こる失敗

⑦企画不良

企画ないし、計画そのものに問題がある失敗

⑧価値観不良

自分ないし自分の組織の価値観が、まわりと差異がある時に起こる失敗

⑨組織運営不良

組織自体が、きちんと物事を進めるだけの能力を有していない失敗

⑩未知

世の中の誰もが知らないために起こる失敗

身に覚えのある失敗、どれかに当てはまったでしょうか。

第二章「失敗の種類と特徴」では、各項目の防ぎ方について紹介もされています。

人生に失敗は付き物。いつか起こる失敗に備えて、その対策方法を学ぶのはいかがでしょう?

失敗をした時、頭に浮かぶのは「やばいぞ」という焦り。

そして、何とか隠してしまえないかな…

いっそ無かった事に…

と考えてしまうのも、人間の心理として仕方のない事。

むしろ隠してしまえるような失敗であれば、その後大きな失敗に繋がるような事はない、と畑村さんは言います。

問題は、隠しきれない失敗を起こした時、それ以上ウソをついて失敗を隠し続ける事。

今起きた失敗に真摯に向き合い、原因をしっかり分析し、理解する必要があります。

失敗は起こさないに越した事はありません。

けれど、失敗した経験から成長出来る事がある。

失敗を恐れすぎない勇気を教えてくれる一冊です。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『失敗学のすすめ』

▼出版社/書影画像元

講談社

※次回更新は2023年4月14日(金)の予定です