おすすめ本カテゴリの記事一覧

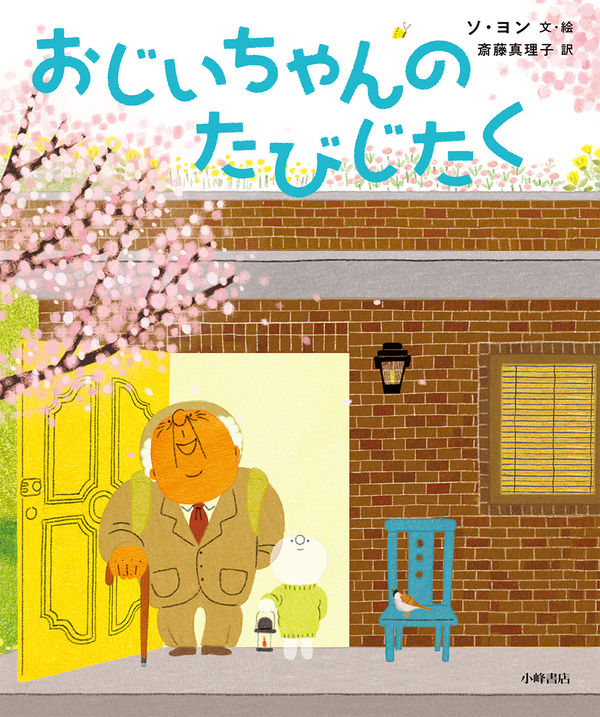

#kclスタッフおすすめ本 『おじいちゃんのたびじたく』

2023年1月20日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 とにかく読んで欲しい 】

『おじいちゃんのたびじたく』

(ソ ヨン/文・絵,斎藤 真理子/訳 小峰書店 2021年刊)

やさしそうなおじいちゃんが、にこにこしながら出かけようとしている表紙の絵本。

なんだか素敵だな、と思い読みはじめました。

でも読み始めると…ん?もしかしてこれは?

そう、表紙の場面は、おじいちゃんが天国に旅立つところでした。

ほわほわした白いおきゃくさまがやってくるところから物語は始まりますが、おじいちゃんは待ってました!とばかりに喜びます。とても嬉しそうです。

「何に乗るのかな?お天気はどうだろうか?」などと心配する場面は、私たちが旅行に行くときのワクワク感と同じなのでクスッと笑ってしまいました。

白いおきゃくさまから「おくさんが迎えに来てくれますよ」と言われれば、急いで身支度を整え、おくさんが好きだったスーツに着替えます。

そんな愛情溢れるおじいちゃんが「可愛い!」とこちらまで楽しくなってしまいます。

死に対してこんなにポジティブに描かれている斬新さに驚くと共に、後半にでてくるおじいちゃんのこれまでの人生の描写に心うたれました。

読み終わった後には、死へのイメージ(悲しい、寂しい)を温かさと優しさがゆっくり包み込んでいく、という不思議な気持ちになります。

そして、こんな人生の最後を迎えられるようになりたいな、なれるように一生懸命生きていかなくては、と励まされる絵本です。

是非、読んでいただきたい一冊です。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『おじいちゃんのたびじたく』

▼出版社

小峰書店

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2023年2月3日(金)の予定です

#kclスタッフおすすめ本 『ツール&ストール』

2023年1月13日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 ミステリー 】

『ツール&ストール』

(大倉 崇裕/著 双葉社 2002年刊)

この本の主人公、白戸修は普通の大学生だ。

よくミステリー小説にある「探偵をしている」とか「推理が好き」とかではない。

ただし、とってもお人好しで、頼まれると断ることができない。

例えば、朝チャイムの音がして出てみると友人が飛び込んできた。

話を聞くと、殺人事件の容疑者として追われているが、自分はやっていない。

不審な人物を見たので代わりに探してきてくれないか?と言われ、信じて探しに行く。

別の日には、苦学生の友人から突然電話がかかってきた。

ダンプにひっかけられてケガをしたので、自分の代わりに深夜のバイトに行ってほしいと頼まれる。

あきらかに怪しいが、バイトに行かないとクビになるからと言われ、日頃お世話になっているお礼に代わりにバイトへ行く。

このように、白戸修は人が良すぎるあまり損をしてしまう。

作品の魅力は、日本一運の悪いお人好しの主人公が断り切れずに事件に巻き込まれていく様子にあり、また、どのお話も中野駅と関係しているところが面白い。

お人好しだからこそ、人をよく見ている主人公が事件解決のヒントに気づいたりもする。

全部で5つの短編が収められているので、ちょっとした空き時間に読む本としてもおすすめだ。

『ツール&ストール』は、2005年に『白戸修の事件簿』とタイトルを変え、後に『白戸修の狼狽』、『白戸修の逃亡』とシリーズ化している。

読んで気になった方は、ぜひシリーズを全て読んでほしい。

人に親切にすると、いつかは自分に戻ってくるということわざ「情けは人の為ならず」を実感することができるはずだ。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『ツール&ストール』

『白戸修の狼狽』

『白戸修の逃亡』

*『白戸修の事件簿』は桑名市内所蔵なし

▼出版社

双葉社

※次回更新は2023年1月20日(金)の予定です

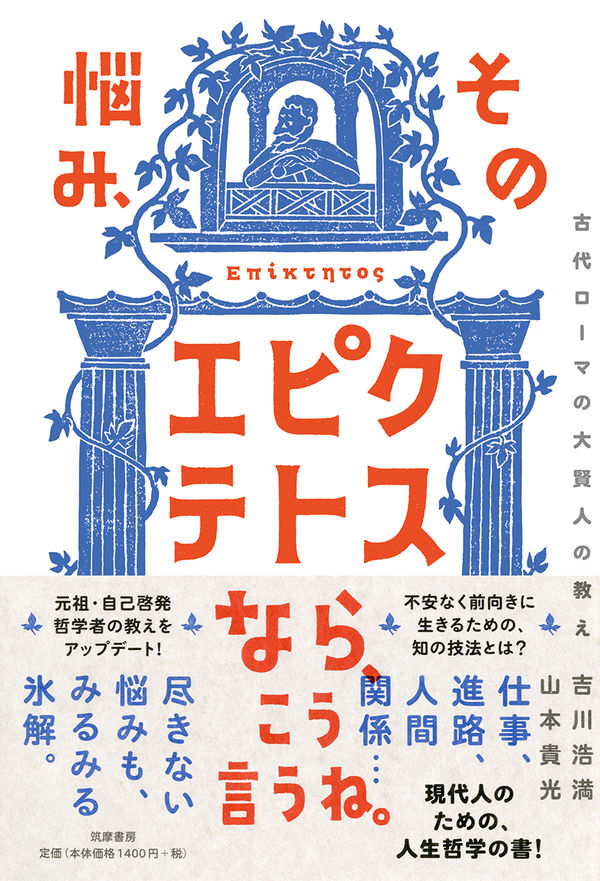

#kclスタッフおすすめ本 『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』

2023年1月6日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 将来に悩む人へ 】

『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』

(山本 貴光/著,吉川 浩満/著 筑摩書房 2020年刊)

できることなら心穏やかに暮らしたい、と思うものの現実はそうとばかりはいきません。

中には、これまでまったく悩みなし!という幸せな方もいらっしゃるかもしれませんが、大なり小なり悩んだことがある人の方が多いのではないでしょうか。

ましてや、もともと心配性の人はなんだか損な気もするけれど、どうすればいいのでしょう?

教えて、エピクテトスさん。

ところで、「エピクテトス」って誰でしたっけ?

「いまからざっと1900年ほど昔、帝政ローマの時代に奴隷の子として生まれ、哲学者となり、後に自由の身になる」という波乱万丈の人生を送った人物です。

孔子やソクラテスと同様に、自分では著作を残していません。

弟子がエピクテトスの言葉を書き留めたおかげで、その考え方が後世に伝わり、今わたしたちに生きる力を与えてくれることになったのです。

エピクテトスの考え方を一言でいうなら、自分の「権内にあるもの」と「権外にあるもの」を区別せよ、ということ。

自分の権利や権力、権限の範囲内にあるかどうか。

自分でどうにかできることと、どうにもできないことの区別、その見極めが大切であると。

自らコントロールできることをしっかりコントロールして、コントロールできないことにいちいち煩わされない。

だから、元プロ野球選手の松井秀喜が言ったように「打てないボールは打たなくていい」のだそうです。

なるほど。自分のできることを精一杯やれ! それ以外は悩む必要なし、とおっしゃるのですね。

性格は変えられなくても考え方は変えられるかも。

でも、そうは言ってもなあ…という方、話のつづきをじっくりエピクテトスさんから聞いてみませんか?

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』

▼出版社

筑摩書房

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2023年1月13日(金)の予定です

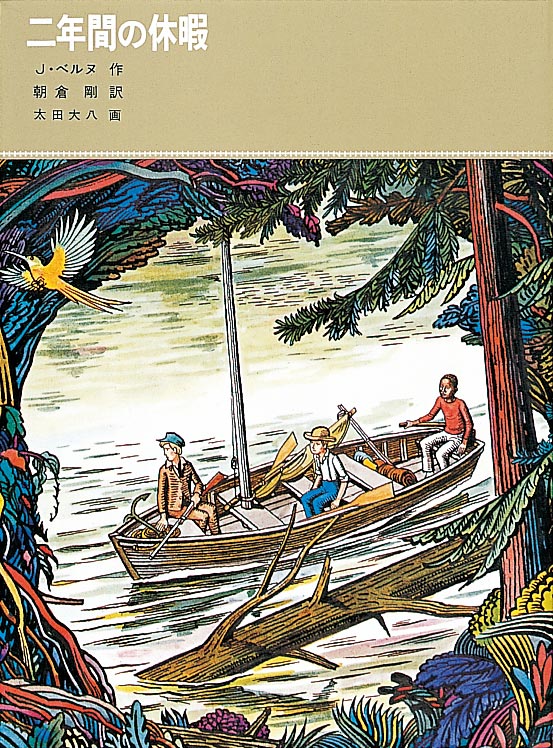

#kclスタッフおすすめ本 『二年間の休暇』

2022年12月23日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 とにかく読んで欲しい 】

『二年間の休暇』

(J・ベルヌ/作,朝倉 剛/訳,太田 大八/イラストレーション 福音館書店 1978年刊)

1860年3月9日。

嵐の海の描写から始まるこの物語は、なぜ子どもたち15人で、嵐の大海原をスクーナーと呼ばれるヨットで航行することになったのか。

この疑問は、物語が進むにつれて、徐々に明らかになります。

子どもだけで船を、しかも嵐の中を、と最初からハラハラドキドキの連続です。

時代は160年前。登場するのは、当時イギリスの植民地であったニュージーランドの首都・オークランドにある寄宿学校に通う良家の子ども達。

そんな彼らが、どうやって希望を失わず、2年という月日を経て無事に戻る事が出来たのか。

15人の少年達に、どんな試練が待ち構え、彼らはどう打ち勝っていくのか。

最後まで飽きることはありません。

8歳から14歳までの少年達。

フランス人のブリアン兄弟とアメリカ人のゴードン。

ドニファンがリーダーのイギリス人の生徒たち。

それぞれが出来るだけのことをして、あとは運を天にまかせるという精神で乗り越えて行くのですが、年長者の理性的なブリアンと冷静沈着なゴードンの2人が、何でも一番になりたいドニファンと対立します。

紆余曲折ありますが、最後には共通の敵に向かい一致団結して難局を乗り越えます。

最初に私が『二年間の休暇』を読んだのは、何十年も前の中学生の時です。

それから何度も繰り返し読み、その度に気づく事があります。

例えば、大きな亀に乗って怖がっていた子どもたちが食べられると聞いて喜んだり、駝鳥を家畜として馴らして乗りこなそうとして、すごい速さで降り落とされたりする場面は、いつも変わらずお気に入りの場面です。

しかし、今回読み返して気になったのは、子ども達が使うヨットの船内に多量の酒類、武器弾薬が積んであったのはなぜだろうと思いました。

時代背景として、海賊などが横行していたからかもしれません。

酒類は寒い時期に少し垂らしてみんなで身体を温めるのに使われ、武器弾薬は水鳥などを狩って食料にするために使われます。自分たちの身を守るためにも。

もっともっとこの小説の面白さを伝えたいのですが、ネタバレになってしまうのでこの辺でやめておきます。

今回あらためて読み返すために、2015年出版の椎名誠氏と娘さんの渡辺葉氏共訳の『十五少年漂流記』を読みました。

.jpg)

『十五少年漂流記』

(ジュール・ヴェルヌ/著,椎名 誠/訳,渡辺 葉/訳 新潮社 2015年刊)

こちらは抄訳で、私が最初に読んだのは1978年出版の『二年間の休暇』で挿絵が素晴らしく、一番原著に近い完訳だといわれています。

その他にもこの小説の魅力をぎゅっと詰め込んだいろいろな本が出ているので、ぜひこの名作に触れてみてください。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『二年間の休暇』

『十五少年漂流記』

▼出版社

福音館書店 (『二年間の休暇』)

新潮社 (『十五少年漂流記』)

▼書影画像元

福音館書店 (『二年間の休暇』)

版元ドットコム(『十五少年漂流記』)

※次回更新は2023年1月6日(金)の予定です

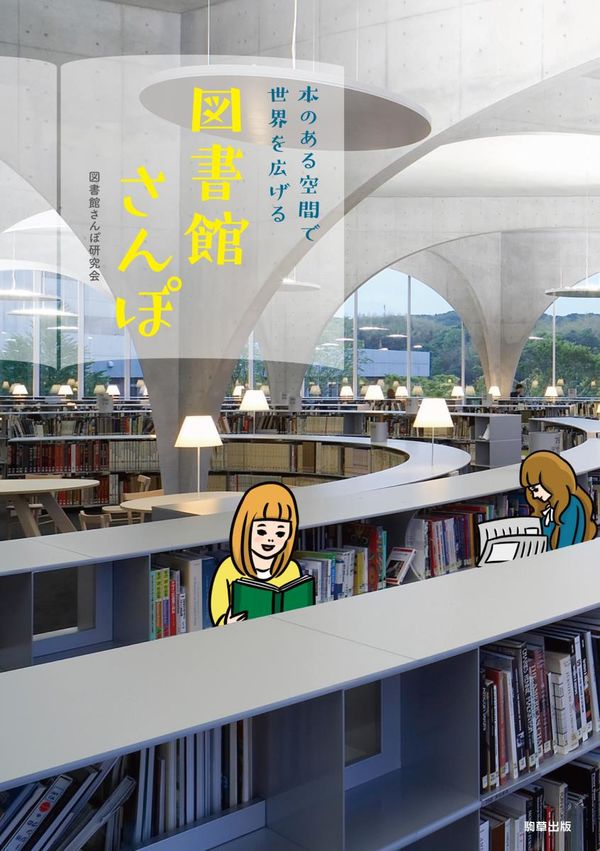

#kclスタッフおすすめ本 『図書館さんぽ』

2022年12月16日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 図書館 】

『図書館さんぽ』

(図書館さんぽ研究会/[編] 駒草出版 2018年刊)

「図書館」と聞いて、皆さんはどんなことをイメージしますか?

・静かにしなくちゃいけない場所

・冷暖房が効いていて勉強しやすい場所

・無料で本が借りられる場所

多くの方はこんなイメージを持っているのではないでしょうか?

でも、「図書館」ってもっと魅力的な場所なんです!

まず、一口に図書館といっても、様々な種類の図書館があるのはご存知ですか?

当館のような市町村立図書館はその地域に根差しており、身近に感じている方も多いと思います。

都道府県立図書館はさらに規模が大きく、専門書や郷土資料など多様な資料を所蔵している特徴があります。

また、大学(学校)図書館や、美術館・博物館・企業などが運営している専門図書館もあります。

そして日本で唯一の国立図書館が、国立国会図書館です。

国立国会図書館には納本制度があり、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。

その蔵書数(図書・雑誌・映像資料他)はなんと4,600万点以上!(令和3年度統計参照)

国立国会図書館についてマンガでわかりやすく紹介されているので、ぜひ読んでみてください。

(6階の食堂は2020年に閉店したようで残念…)

最近の図書館では、おしゃれなカフェが併設されていたり、セミナーなどのイベントを開催したり、自動貸出機など最先端の機器を備えている図書館が増えています。

この本では、東京を中心に魅力的な図書館が紹介されていて、さらに周辺を散策するコースも案内されています。

図書館を目的に、旅行してみるのも楽しいですよ。

もちもん魅力的な図書館は全国にたくさんあります。

実は、本文中の「全国の注目の図書館105館」で、桑名市立中央図書館も紹介されているんです!

どの図書館も個性があり、様々な取り組みをされていて、ぜひいつか行ってみたいと思うところばかりです。

図書館によく行く人も、あまり行かない人も、この本を通して、図書館の魅力を知ってもらえたらと思います。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『図書館さんぽ』

▼出版社

駒草出版

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2022年12月23日(金)の予定です