桑名の郷土について調べたい時には・・・

2015年12月5日(土)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。

「12月24日」といえば、増田神社で行われる”伊勢大神楽”を連想するようになりました、< かぶら >です。

普段は、全国各地を回って神楽を奉納している”伊勢大神楽”。

この日ばかりは、桑名の増田神社境内で全曲奉納が行われます!

桑名っ子としては、ぜひ一度は見てみたいこの行事。

見てみたいけれど、都合が悪くて・・・。

という方は、中央図書館内にある、”KCL桑名市映像アーカイブス”をご利用ください!

「NHKアーカイブス 旅する獅子~三重・滋賀~」にて、奉納の様子だけでなく、伝統芸能を受け継ぐ伊勢太神楽講社の方々の貴重な姿もご覧いただけます。

アーカイブスのご利用方法は、こちらの記事で紹介しております☆

今でこそ、”伊勢大神楽”に夢中な私< かぶら >ではありますが、実はその存在を知ったのはここ数年のこと・・・。

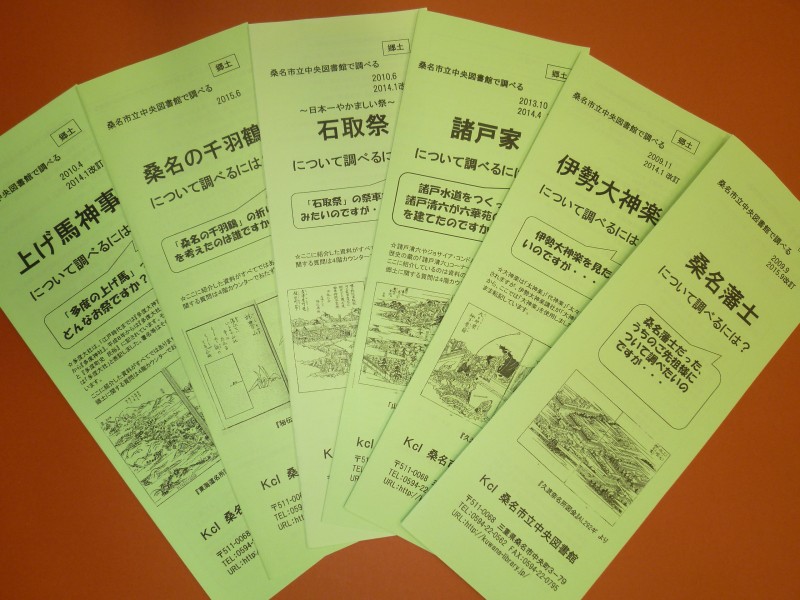

存在を知り、もっとよく知りたいと思った私の手助けをしてくれたのは、中央図書館内各所に設置している、この”パスファインダー”です!

郷土担当スタッフの力作です!

2015年12月現在で、全6種類ございます。

・伊勢大神楽について

・桑名藩士について

・諸戸家について

・上げ馬神事について

・~日本一やかましい祭~石取祭について

・桑名の千羽鶴について

各分野毎に、よく寄せられる質問と、それに関する豆知識・関連資料をご紹介しています。

関連資料は、中央図書館内にあるものですので、お手にとってご覧いただけます♪

ではここで、実際にパスファインダーを使って調べてみましょう!

今回は、特に多い「桑名藩士のご先祖様探し」の方法をご紹介します☆

例:「『桑名日記』の“渡部平太夫”について知りたい」

幕末の頃、桑名藩士として勤めていた平太夫。桑名藩の飛び地であった柏崎にいる息子と、日々の出来事を綴った日記を交換していました。

わかるのは“幕末に桑名にいたこと”と“名前”。

さて、パスファインダーによると・・・

「桑名藩主は、本多家、久松松平家、奥平松平家の三つの家系が入れ替わっています。

そのため「桑名藩士」と言っても、仕えた家によって調べる資料が異なります。」

なんと!ずっと同じ一族が藩主を務めていたわけではないのですね・・・。

更に、それぞれ資料が違うだなんて・・・

どこに仕えていたのかもわからないのに・・・

なんだか難しそう・・・

と、ここで諦めてしまうのはもったいない!

もう一度、パスファインダーをよく読んでみましょう。

まずは、徳川家康の重臣として有名な、本多忠勝の「本多家」

桑名藩初代藩主でしたが、その後他の藩へと移り、幕末の頃は現在の愛知県岡崎市で維新を迎えたそうです。

となると、幕末の頃に桑名にいた平太夫は、本多家の家臣ではないことがわかりました。

同じく「奥平松平家」も、現在の埼玉県行田市で維新を迎えたとあるので、ここではない。

となると、残っているのは・・・

「久松松平家は越後国高田藩、陸奥国白河藩などを経て、桑名で幕末を迎えます」

よし!これで平太夫が「久松松平家」に仕えていたことがわかりました!

藩主の国替えと一緒に史料も移動してしまうけれど、「久松松平家」なら中央図書館で調べられます。

家臣の資料なら・・・

◆ 『本の籬(もとのまがき)』 (インターネットでも公開しています。※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です)

家中永代分限帳といえるもの。

御書院格の各家累代略歴など。

◆ 『桑名藩分限帳』

各年代の分限帳や、町割軒別名前覚(住所録のようなもの)など。

◆ 『桑名藩史料集成』

『桑名藩分限帳』にはない時代の分限帳など。

※分限帳とは、家臣の名前や禄高、地位や役職を記したものです。

この他にも、たくさん資料はあるけれど今回は『桑名藩分限帳』を見てみましょう。

『桑名藩分限帳』は、一番後ろに家臣の名前索引が付いているので、とっても調べやすい♪

索引で“渡部平太夫”を探すと、分限帳や町割に名前が見つかりました!

なるほど、今でいうここに住んでいて、こんな仕事をしていたんだなぁ・・・。

おっと、今回ご案内するのはここまでにしておきましょう。

平太夫のことが気になってしまった方、他のパスファインダーも気になってしまった方は、ぜひ中央図書館内にあるパスファインダーをご覧ください。

3階の一般カウンター、書架案内図の下、4階のカウンターの3箇所にございます。

このパスファインダーを使えば、郷土の歴史を自分自身の手で調べることができます。

もうすぐ年末。

学校の宿題や、親戚が集まる場での話のネタに、パスファインダーを使って郷土のことを調べてみませんか??

< かぶら >

桑名藩家老服部家の家紋について調べています。

八枚矢車?八本矢車?の服部家の家紋の本がありましたら、教えて頂けないでしょうか

よろしくお願いいたします。

松田 尚子 様

ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

ご連絡が大変遅くなり申し訳ありません。

「桑名藩家老服部家の家紋」ですが、服部半蔵正成の子・正重(1580-1652)の家系の家紋という事でお間違いないでしょうか?

『寛政重修諸家譜 第18 新訂』(続群書類従完成会 1981年刊)によりますと、正重が属する服部家の家紋は「八桁車の内堅矢筈二」とあります。

「八桁車の内堅矢筈二」の家紋は、残念ながら当館所蔵資料では確認出来ませんでした。

顕本寺(桑名市萱町)には、服部正重をはじめ、正礼(日記)、正啓、正綏、正義の墓がございます。

墓石を確認したところ、正礼、正啓、正綏の墓石に家紋が刻まれていました。

経年による劣化で目視での特定は出来ませんでしたが、中心に丸、そこから八本の輻(や)が外輪に向かって伸びた「源氏車(八本骨源氏車)」に似ていました。

「源氏車(八本骨源氏車)」ですと、当館所蔵資料『日本家紋総鑑』『日本紋章学』等でご覧いただけます。

先述の『日本紋章学』によりますと、服部氏の代表家紋として「矢筈」が用いられるようですが、顕本寺の墓石に「矢筈」は確認出来ませんでした。

以上を回答とさせていただきます。

不明な点ばかりで大変申し訳ありません。

ご不明な点がありましたら、当館へご連絡ください。

▼参考資料

『寛政重修諸家譜 第18 新訂』(続群書類従完成会 1981年刊)

『日本家紋総鑑』(千鹿野 茂/著 角川書店 1993年刊)

『日本紋章学』(沼田 頼輔/著 新人物往来社 1972年刊)

『桑名市史 補編』(近藤 杢/編,平岡 潤/校補 桑名市教育委員会 1987年刊)

『元御家人筋并御由緒有之蒙 仰御用相勤候家附服部家畧系』(服部 丹後/ほか〔著〕)

※『元御家人筋并御由緒有之蒙 仰御用相勤候家附服部家畧系』は、当館ホームページ「地域資料」からご覧いただけます。

(PDFファイルで開きます。閲覧にはAdobe Readerが必要です。)