ブログの記事一覧

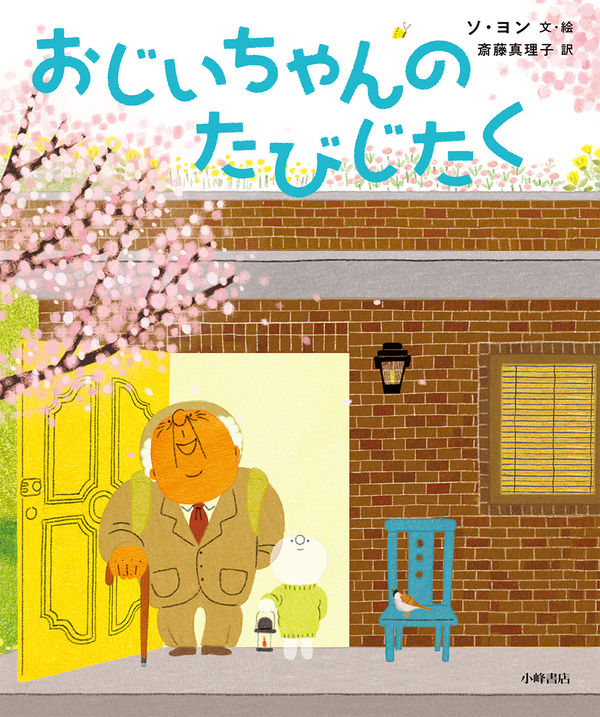

#kclスタッフおすすめ本 『おじいちゃんのたびじたく』

2023年1月20日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 とにかく読んで欲しい 】

『おじいちゃんのたびじたく』

(ソ ヨン/文・絵,斎藤 真理子/訳 小峰書店 2021年刊)

やさしそうなおじいちゃんが、にこにこしながら出かけようとしている表紙の絵本。

なんだか素敵だな、と思い読みはじめました。

でも読み始めると…ん?もしかしてこれは?

そう、表紙の場面は、おじいちゃんが天国に旅立つところでした。

ほわほわした白いおきゃくさまがやってくるところから物語は始まりますが、おじいちゃんは待ってました!とばかりに喜びます。とても嬉しそうです。

「何に乗るのかな?お天気はどうだろうか?」などと心配する場面は、私たちが旅行に行くときのワクワク感と同じなのでクスッと笑ってしまいました。

白いおきゃくさまから「おくさんが迎えに来てくれますよ」と言われれば、急いで身支度を整え、おくさんが好きだったスーツに着替えます。

そんな愛情溢れるおじいちゃんが「可愛い!」とこちらまで楽しくなってしまいます。

死に対してこんなにポジティブに描かれている斬新さに驚くと共に、後半にでてくるおじいちゃんのこれまでの人生の描写に心うたれました。

読み終わった後には、死へのイメージ(悲しい、寂しい)を温かさと優しさがゆっくり包み込んでいく、という不思議な気持ちになります。

そして、こんな人生の最後を迎えられるようになりたいな、なれるように一生懸命生きていかなくては、と励まされる絵本です。

是非、読んでいただきたい一冊です。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『おじいちゃんのたびじたく』

▼出版社

小峰書店

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2023年2月3日(金)の予定です

#kclスタッフおすすめ本 『ツール&ストール』

2023年1月13日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 ミステリー 】

『ツール&ストール』

(大倉 崇裕/著 双葉社 2002年刊)

この本の主人公、白戸修は普通の大学生だ。

よくミステリー小説にある「探偵をしている」とか「推理が好き」とかではない。

ただし、とってもお人好しで、頼まれると断ることができない。

例えば、朝チャイムの音がして出てみると友人が飛び込んできた。

話を聞くと、殺人事件の容疑者として追われているが、自分はやっていない。

不審な人物を見たので代わりに探してきてくれないか?と言われ、信じて探しに行く。

別の日には、苦学生の友人から突然電話がかかってきた。

ダンプにひっかけられてケガをしたので、自分の代わりに深夜のバイトに行ってほしいと頼まれる。

あきらかに怪しいが、バイトに行かないとクビになるからと言われ、日頃お世話になっているお礼に代わりにバイトへ行く。

このように、白戸修は人が良すぎるあまり損をしてしまう。

作品の魅力は、日本一運の悪いお人好しの主人公が断り切れずに事件に巻き込まれていく様子にあり、また、どのお話も中野駅と関係しているところが面白い。

お人好しだからこそ、人をよく見ている主人公が事件解決のヒントに気づいたりもする。

全部で5つの短編が収められているので、ちょっとした空き時間に読む本としてもおすすめだ。

『ツール&ストール』は、2005年に『白戸修の事件簿』とタイトルを変え、後に『白戸修の狼狽』、『白戸修の逃亡』とシリーズ化している。

読んで気になった方は、ぜひシリーズを全て読んでほしい。

人に親切にすると、いつかは自分に戻ってくるということわざ「情けは人の為ならず」を実感することができるはずだ。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『ツール&ストール』

『白戸修の狼狽』

『白戸修の逃亡』

*『白戸修の事件簿』は桑名市内所蔵なし

▼出版社

双葉社

※次回更新は2023年1月20日(金)の予定です

『こばとお正月スペシャル2023』を開催しました!

2023年1月12日(木)|投稿者:kclスタッフ

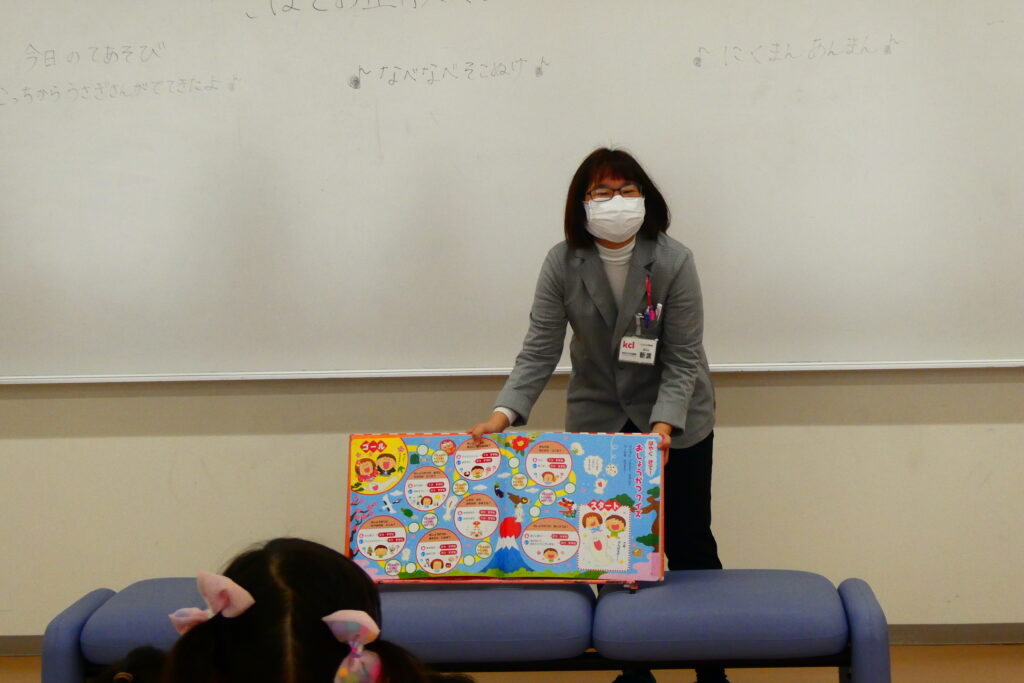

2023年1月9日(月)、くわなメディアライヴ2階第1会議室にて『こばとお正月スペシャル2023』を開催いたしました。

今回のおはなし会では、お正月や、十二支、今年の干支うさぎが登場する絵本を読み聞かせしました。

終始楽しそうに聞いていただけました。

特に『おしょうがつのおきゃくさん』は昔話風の紙芝居で、大人の方にも楽しんで聞いていただけました。

大型絵本『もちつき・おしょうがつ』に収録されている「おしょうがつクイズ」もとても盛り上がり、大きな声で答えてくださったのがとても印象的でした。

最後に紙コップと乾電池で「とことこうさぎ」を作りました。

自分でデザインしたうさぎはそれぞれに違いがあってみんなすてきな作品になりました。

とことこ動く姿もかわいくて、思わず笑顔になりました。

参加していただいた方だけでなく、私達スタッフもとても楽しい時間を過ごすことができました。

本当にありがとうございました。

今後も皆様に楽しんでいただけるイベントを行っていきたいと思います。

これからのイベント情報もお楽しみに♪

Twitterでもイベント情報を発信していますので、ぜひチェックしてくださいね。

第26回「図書館を使った調べる学習コンクール」の受賞作品

2023年1月12日(木)|投稿者:kclスタッフ

第26回「図書館を使った調べる学習コンクール」(公益財団法人 図書館振興財団)の 受賞作品が発表されました。

全国から11万3千点を超える作品が応募され、桑名市からは「第18回 桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」で最優秀賞・優秀賞に選ばれた4作品が出品されました。

そして、気になる結果はこちら!

■優秀賞、毎日新聞社賞(1作品)

・子どもと大人の部

「わたしの家は西べっしょじょう?」

西田 絢美さん(桑名市立在良小学校 2年)・西田 純さん(父)

■優良賞(1作品)

・小学生の部(高学年)

「犬の訓練についての研究 〜訓練をすれば、人も犬も幸せになる!〜」

岡本 佳穂さん(桑名市立七和小学校 5年)

■奨励賞(1作品)

・小学生の部(高学年)

「サンショウウオを守りたい 環境問題への道」

小木曽 奨真さん(桑名市立益世小学校 5年)

■佳作(1作品)

・小学生の部(高学年)

「なんで?どうして?兄妹で比べる遺伝の研究」

平井 愛花理さん(桑名市立大山田南小学校 6年)・平井 理菜さん(桑名市立大山田南小学校 3年)

受賞されたみなさん、おめでとうございます。

大人の方個人でも、小学生以上のお子さんと一緒に大人の方でも応募できますので、みなさんが日常の中で興味・関心を持ったことをぜひ調べる学習コンクールの作品づくりに挑戦してみてください。

これからも、図書館は皆さんの調べる学習を応援・サポートいたします。

蔵書点検による休館と貸出期間延長のお知らせ

2023年1月9日(月)|投稿者:kclスタッフ

桑名市立中央図書館は、蔵書点検のため以下の期間休館いたします。

休館に際し、皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【休館期間】

1月27日(金)~2月1日(水)

※ふるさと多度文学館・長島輪中図書館は通常通り開館しています

※休館期間中の返却は、くわなメディアライヴ1階南側の返却ポストをご利用ください。

ただし、CD、DVD、大型絵本・大型紙芝居、ゆめはま文庫、桑名市外から取り寄せた図書は破損のおそれがありますので、開館日にカウンターへお持ちください。

◎期間中の講習室利用について

2階講習室は、特別整理期間中(1月27日~2月1日)は、ご利用いただけません。

また、休館に伴い貸出期間の延長を行います。

【図書・雑誌の貸出期間延長】

1月13日(金)~1月26日(木)の貸出 ・・・ 3週間

※桑名市外から取り寄せた図書は、貸出期間が異なります

【CD・DVDの貸出期間延長】

1月20日(金)~1月26日(木)の貸出 ・・・ 2週間

蔵書点検期間中は、図書館にある資料1冊1冊を専用の機械で読み取り、決められた場所にあるか、なくなってしまった資料はないかを確認する作業を行っています。

また、点検作業と並行して、図書館をより使いやすくするための作業も行います。

過去のブログでも「蔵書点検」について取り上げたブログが複数あります。

ブログページ内に表示されている「ブログ記事検索」に「蔵書点検」と入力いただくと、過去の蔵書点検の様子をご覧いただけます。

今の図書館とは少し違う姿が記録された部分もありますので、ぜひ検索してみてください。

しばらくの間、休館いたしますが、リフレッシュした図書館を楽しみにお待ちください。