ブログの記事一覧

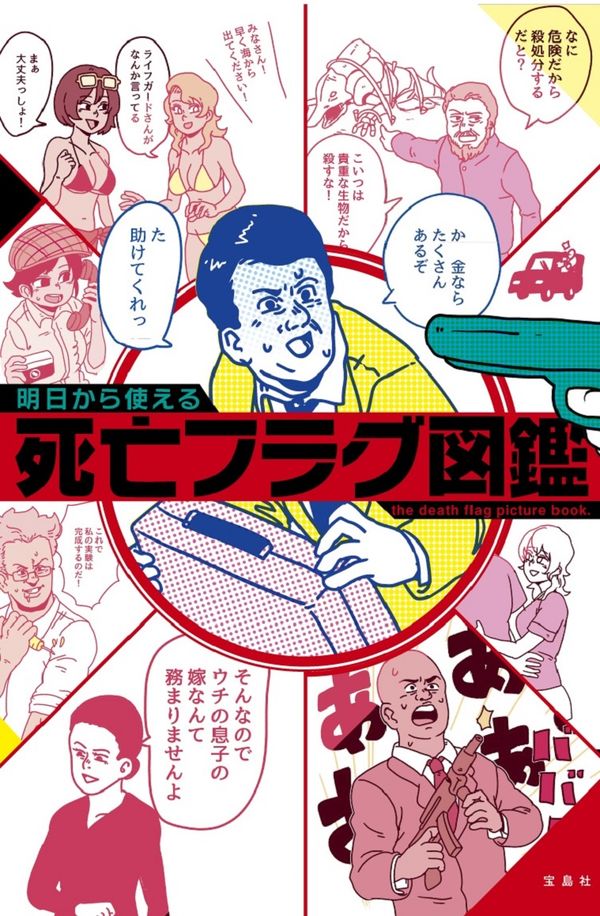

#kclスタッフおすすめ本 『明日から使える死亡フラグ図鑑』

2022年11月4日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 気軽に読む 】

『明日から使える死亡フラグ図鑑』

(茶んた/著 宝島社 2020年刊)

「死亡フラグ」とよばれるものをご存じでしょうか。

それは、ドラマや漫画、小説などにおける特定のシチュエーションにて、登場人物が死んでしまう前にありがちな行動やセリフの事です。

倒れた写真立てに映る人、お金で助かろうとする人、戦いが終わったら結婚する人などがあてはまります。

この本では、アクション、サスペンス、SFなどのジャンル別に分けられた様々な死亡フラグが紹介されています。

死亡と聞くと、暗いシーンが次々と紹介されるのではないかと感じる方もいるかもしれませんが、死亡フラグを現した1コマか2コマのコミカルな漫画と一緒に、なぜ死亡フラグになってしまうのかという解説がユーモアを交えて1~2ページでまとめられており、空いた時間にお手軽に読んでいただけます。

きっと、どこかで見たことのある、読んだことのあると感じるものも多いのではないでしょうか。

この本を読みながら、このシチュエーションはあの話であった!と今までみたドラマや漫画を思い返してみるのも楽しいです。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『明日から使える死亡フラグ図鑑』

▼出版社

宝島社

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2022年11月18日(金)の予定です

#kclスタッフおすすめ本 『スティル・ライフ』

2022年10月21日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 とにかく読んで欲しい 】

『スティル・ライフ』

(池沢 夏樹/著 中央公論社 1988年刊)

小説の中に出てくる、自分の知らない言葉や気になる単語を辞書で調べることがあります。

「ひょっとしてチェレンコフ光が見えないかと思って」

バーの高い椅子に座り、ウィスキーと水の入ったグラスを前に男二人が星の話をしている冒頭の場面。

二人の会話に出てくる「チェレンコフ光」という言葉が気になって辞書で調べてみました。

「チェレンコフ光」はチェレンコフ放射ともいい、「物質中を荷電粒子がその物質中の光の速度よりも速い速度で通過するときに発する放射光」(『日本国語大辞典 第8巻』)であり、この光を発する現象をチェレンコフ効果というそうです。

一九三四年に物理学者チェレンコフが発見したそうです。

男が言うには、「一万年に一度くらいの確立」の「光ってもみえないだろう」そのチェレンコフ光が見えないかと思って、水の入ったグラスをじっと見ていたというのです。

そして「なるべく遠くのことを考える。星一番遠い。」とも。

なぜ二人は星の話をしているのか、気になった方はぜひ読んでみてください。

参考資料:

『日本国語大辞典 第8巻 第2版』(小学館国語辞典編集部/編集 小学館 2001年刊)

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『スティル・ライフ』

▼出版社

中央公論新社

※次回更新は2022年11月4日(金)の予定です

博物館×中央図書館 令和4年度ML連携企画(第6弾)「波山と秀真、桑名との関わり」を開催します!

2022年10月13日(木)|投稿者:kclスタッフ

ML連携とは、博物館(Museum)と図書館(Library)が連携し、共通のテーマに沿って企画展示やセミナーを開催する協力活動です。

中央図書館では、博物館展示のテーマに合わせた関連書籍の展示や、博物館職員等によるセミナーを行います。

第6弾は博物館展示「華ひらく近代工芸の美-板谷波山と香取秀真-」の開催に合わせて、関連書籍展示と桑名市博物館職員によるセミナー「波山と秀真、桑名との関わり」を行います。

博物館では、昭和28年(1953)に工芸部門で初めて文化勲章を受章した板谷波山と香取秀真の作品展示をいたします。

あわせて、波山に学んだ萬古焼の陶工・加賀月華の作品や桑名の郷土史家・伊藤富太郎と秀真の交流を表す書簡など、日本の近代工芸界をけん引した両巨匠と桑名地域との関わりをご紹介します。

※状況により変更・中止となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

企画名:博物館×中央図書館 令和4年度ML連携企画 セミナー「波山と秀真、桑名との関わり」

講師:桑名市博物館 鈴木 亜季

日時:11月3日(木・祝) 午後1時30分から午後3時

場所:くわなメディアライヴ 2階 第一会議室

定員:50名(先着順、事前申込制)※定員になり次第締め切ります

申込み方法:直接窓口、または電話で中央図書館へ

申込み開始:10月24日(月)午前10時30分~ ※受付は午後5時まで

問い合わせ:桑名市立中央図書館 〒511-0068 桑名市中央町三丁目79 0594-22-0562

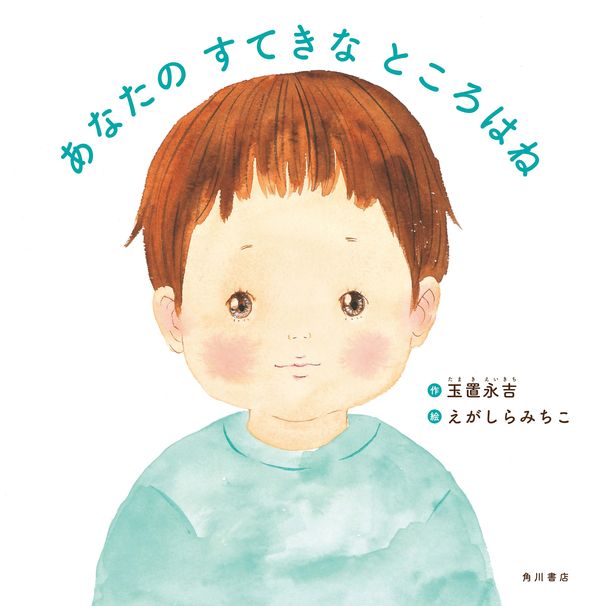

#kclスタッフおすすめ本 『あなたの すてきな ところはね』

2022年10月7日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 繰り返し読む 】

『あなたの すてきな ところはね』

(玉置 永吉/作,えがしら みちこ/絵 KADOKAWA 2021年刊)

この絵本には、お母さんが子どもに語りかける詩のような言葉がつづられています。

子育てをされた事がある方ならきっと、そうそう!と共感されるような、子どもの可愛らしい様子が、素敵な言葉と絵で表現されていて引き込まれます。

小さい子の子育て真っ最中のお母さんが読めば、優しい気持ちになって、子どもに伝えたい言葉があふれてくるかも知れません。

実際、この本の最後のページには子どもの素敵なところを書き込めるシートがついています。

絵本の中で季節はめぐり、子どもは少し大きくなります。

そして、その言葉がいつの間にか読み手に語りかけてくるように感じられるのは私だけでしょうか。

みんなが誰かのかけがえのない人です。

自分は誰かにとって、こんな風に大事に思われている存在で、今日ここにいてくれるだけで、幸せな人がいるという事に気づかされ、なんだかじんわりあたたかい涙があふれてきます。

新しい世界にふみ出す子ども達への贈り物としても良いですし、失敗して落ち込んだり、少し自信がなくなっている時には、元気を出して!と手渡したい一冊です。ぜひ一度、手に取ってみてください。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『あなたの すてきな ところはね』

▼出版社

KADOKAWA

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2022年10月21日(金)の予定です

「たべる」

2022年10月1日(土)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは。ばんこです。そろそろ食欲の秋。

今回は「たべる」をテーマに、いろいろな本をご紹介します。

記憶に残っている中で、一番最初に「おいしそうだなぁ」「たべたいなぁ」と思った絵本です。

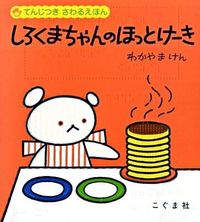

『しろくまちゃんのほっとけーき』

わかやま けん/[絵],森 比左志/[文],わだ よしおみ/[文]

こぐま社 1980

知らない人はいないのではないか?と思われるほど、長く読み続けられている本です。

現在でも、書架に並べばすぐに貸し出しされる人気ぶり。

桑名市のゆめはま文庫(2歳Cセット)にも入っています。

実は、ほっとけーきを作って、お片付けをするまでに、しろくまちゃんのエプロンは、色が何回も変わります。

何回変わるのか?何色に変わるのか?知っている人は、スゴイ!!

好きなものを「たべる」ことは、とても楽しいことですが、嫌いなものを「たべる」のは、大人になってもつらい…

誰かかわりに食べてくれないかなぁと、みなさん一度は思った事があるのではないでしょうか?

『たべてあげる』

ふくべ あきひろ/ぶん,おおの こうへい/え 教育画劇 2011.11

りょうたくんには、好き嫌いがたくさん。

誰かかわりに食べてくれないかなぁと思っていると、小さいりょうたくんが登場し、りょうたくんの嫌いなものを全部食べてくれるようになります。

何でも食べてくれる小さいりょうたくんは、どんどん大きくなっていき・・・

さて、最後に一体何を食べるのでしょうか?

衝撃的なラストです。

同じりょうたくんですが、この本にでてくるりょうたくんは、食べないわけではないのです。

でも、早く遊びに行きたくて、お茶碗に、ほんのすこ~し、お昼ごはんのシラス丼を残してしまっただけ・・・

『しらすどん』

最勝寺 朋子/作・絵 岩崎書店 2021.7

気が付くと、りょうたくんは、自分のお茶碗に残された小さなシラスになっています。

この後、りょうたくんは残されたシラスがどうなっていくのかを、身をもって体験します。

きれいに食べる、のこさず食べる。

大事な事です。

好き嫌いがあったり、残したり・・・この本は、そんなことありません。

好き嫌いなし!なんでも「たべる」男の子のお話。

『いただきます。ごちそうさま。』

あさの あつこ/作,加藤 休ミ/絵,東 雅夫/編 岩崎書店 2021.1

作者は、あさのあつこさん 岩崎書店の怪談えほんシリーズの一冊です。

このシリーズは、大人向けかな?と思う本もあるのですが、これは、ストレートにこわい。

なんでも「たべる」ことが、こんな風に怖い絵本になるとは・・・

なんでも「たべる」ことを、ちょっと考えてしまうようになるかも?

『しんでくれた』

谷川 俊太郎/詩,塚本 やすし/絵 佼成出版社 2014.4

自分たちの食べている物、お肉もお魚も、スーパーのパックしか知らない、という子もいるかもしれません。

毎日食べている物が、どのようにして自分の口に入ることになったのか、当たり前ですが、食べ物も命です。

谷川さんの詩は、本当に大切な事をわかりやすく教えてくれます。

「好き嫌いはダメ」「ご飯はキレイに食べなさい」言われたことも言ったことも、嫌になるくらいたくさんありますが、気持ちも所作も、ちゃんと「たべる」を子どもに伝えること、難しいなぁと思います。

自分の身を振り返れば、あまりきつく言うこともためらわれ、きれいごとばかりもちょっとなぁ・・・という時の絵本です。

読み終わった後、すこし考える余白のあるような絵本は、子供が読んでも、大人が読んでもいいなぁ、と思います。

一緒に読んで、お互いちょっと考えることができたら、良い時間になるのではないでしょうか?

ぜひ、食欲の秋に、家族で「たべる」ことを考えるきっかけにしていただければと思います。

紹介資料

『しろくまちゃんのほっとけーき』

わかやま けん/[絵],森 比左志/[文],わだ よしおみ/[文]こぐま社 1980

『たべてあげる』

ふくべ あきひろ/ぶん,おおの こうへい/え 教育画劇 2011.11

『しらすどん』最勝寺 朋子/作・絵 岩崎書店 2021.7

『いただきます。ごちそうさま。』

あさの あつこ/作,加藤 休ミ/絵,東 雅夫/編 岩崎書店 2021.1

『しんでくれた』

谷川 俊太郎/詩,塚本 やすし/絵 佼成出版社 2014.4