ブログの記事一覧

第14回「昭和の記憶」収集資料展を開催しました

2019年10月17日(木)|投稿者:kclスタッフ

8月29日(木)~9月24日(火)に、

第14回「昭和の記憶」収集資料展 「伊勢湾台風60年 ~防災の意識をつなぐ~」を開催しました。

今年は伊勢湾台風から60年の節目を迎えました。

桑名でも甚大な被害に遭ったこの災害を次世代に伝えていくため、伊勢湾台風に関するパネルの展示や、市民の皆さまから提供していただいた伊勢湾台風の写真の展示ほか、児童向けの台風・防災パネルや防災グッズなどを展示しました。

期間中に展示をご覧いただいた皆さまから、

「多くの犠牲者を思い出し、涙が止まらない。」と当時を思い出された方からや、

「伊勢湾台風が台風史上3番目に大きいものだと初めて知りました。」と経験をしていない方より展示を通して感じたお声をいただきました。

また、9月7日(土)には、三重大学大学院工学研究科准教授 川口 淳氏による講演会『激甚化する災害 ~自分の命は自分で守るために必要なこと~』を開催しました。

さらに、9月15日(日)には、当館所蔵のDVD『それぞれの伊勢湾台風』(本多俊夫/監督 日映映像 2014年製作 123分)の上映会をおこないました。

令和になって初めての「昭和の記憶」収集資料展となりましたが、今後も、多くの皆さまに桑名の歴史を知っていただけるような資料展を開催してまいります。

最後になりましたが、「昭和の記憶」収集資料展の開催にご協力いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

引き続き、「昭和の記憶」事業にご支援、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

これまでの「昭和の記憶」収集資料展の様子はコチラでご覧いただけます。

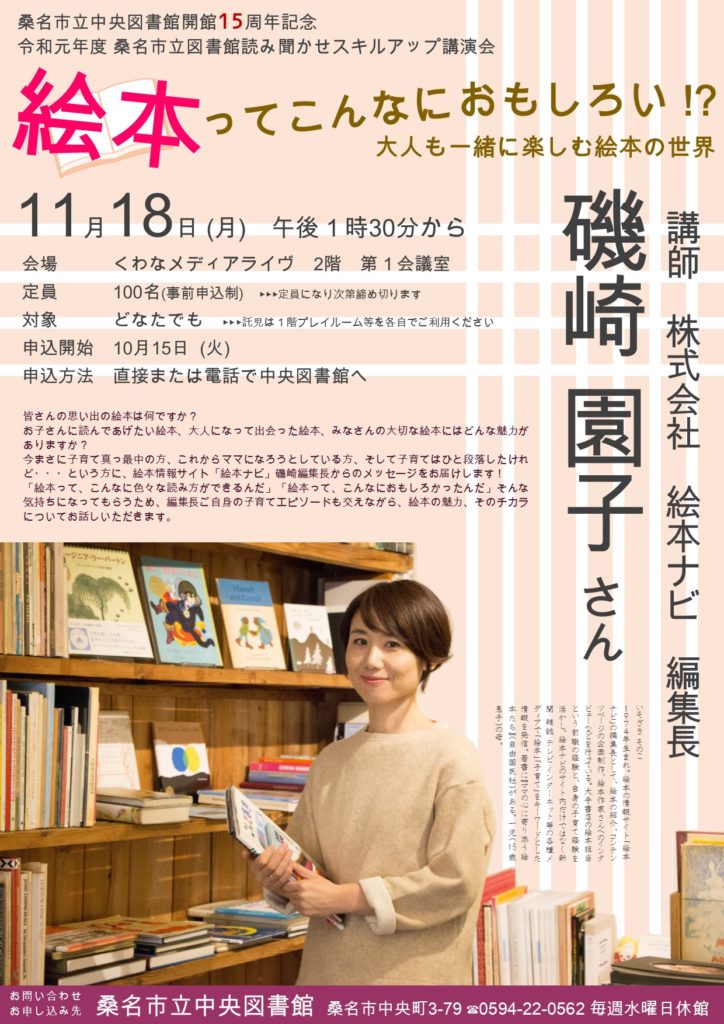

桑名市立中央図書館開館15周年記念 読み聞かせスキルアップ講演会を開催します!

2019年10月10日(木)|投稿者:kclスタッフ

桑名市立中央図書館では、令和元年度読み聞かせスキルアップ講演会

「絵本ってこんなにおもしろい!?~大人も一緒に楽しむ絵本の世界~」を開催します。

中央図書館は今秋開館15周年を迎えました。

開館当時小学生・中学生だった皆さんの中には、ご自身のお子さんを連れて、“図書館ママ・パパデビュー”をされる方々もみえるかもしれません。

この講演会では、

今まさに子育て真っ最中の方、

これからママになろうとしている方、

そして子育てはひと段落したけれど……という方に、

「絵本って、こんなに色々な読み方ができるんだ!」

「絵本って、こんなにおもしろかったんだ!」 そんな気持ちになってもらうため、

絵本情報サイト「絵本ナビ」編集長の磯崎園子さんをお招きして、

ご自身の子育てエピソードも交えながら、

「絵本の魅力」やそのチカラについてお話しいただきます。

お子さんに読んであげたい絵本、何度も読み返したい絵本、大人になって出会った絵本…。

皆さんのお気に入りの絵本には、どんな“魅力”がありますか?

皆さんのご参加をお待ちしております。

- ●●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○●○○○○●●○○●○○

講演会名 : 絵本ってこんなにおもしろい!?

~大人も一緒に楽しむ絵本の世界~

講師 : 株式会社絵本ナビ 編集長 磯崎 園子 さん

日時 : 令和元年11月18日(月)午後1時30分から午後3時

場所 : くわなメディアライヴ 2階 第1会議室

定員 : 100名(先着順、事前申込制)※定員になり次第締め切ります

対象 : どなたでも

申込み方法 : 直接または電話で中央図書館へ

申込み開始 : 10月15日(火)

問い合わせ : 桑名市立中央図書館

〒511-0068桑名市中央町三丁目79 ☎0594-22-0562

イベント情報『開館15周年記念イベント第2弾「kclビブリオバトル2019」を開催します』

2019年10月3日(木)|投稿者:kclスタッフ

日時|2019年11月10日(日) 14:00~15:30

場所|桑名市立中央図書館 4階 研修室2

定員|発表者5名、観覧者30名(先着順)

対象|発表者は高校生(15歳)以上の方、観覧者はどなたでも参加可

参加費|無料

申込方法|直接または電話で中央図書館へ

申込開始|10月10日(木)午前10時から

申込先|桑名市立中央図書館 電話:0594-22-0562

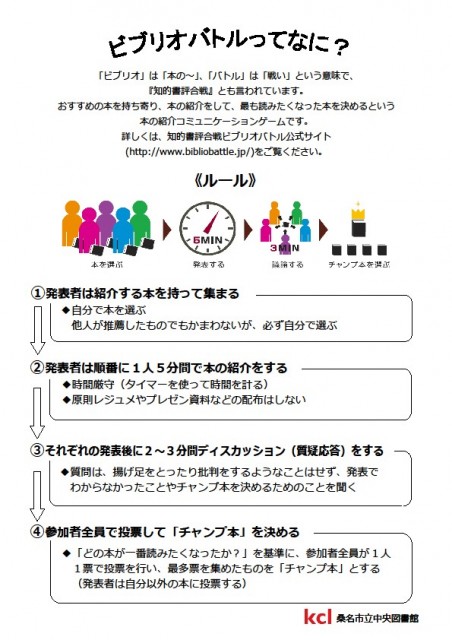

ビブリオバトルとは、おすすめの本を持ち寄り、本の紹介をして、最も読みたくなった本を決めるという本の紹介コミュニケーションゲームです。

「ビブリオ」は「本の~」、「バトル」は「戦い」という意味で、『知的書評合戦』とも言われています。

「人を通して本を知る。本を通して人を知る」というキャッチコピーのもと、図書館やカフェなど様々な場所で、幅広い世代の方が楽しまれています。

当館でも毎年好評いただいているイベントです!

過去に開催したビブリオバトルの様子はこちらから

ビブリオバトルの公式ルールは次のように定められています。(ビブリオバトル公式ウェブサイト)

【公式ルール】

➀ 発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。

② 順番に一人5分間で本を紹介する。

③ それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う。

④ 全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員で行い、最多票を集めたものを『チャンプ本』とする。

公平さを保つために、すべての発表を聞いた方のみ投票ができます。

また、ディスカッションでは、発表の揚げ足をとったり批判をするようなことはせず、発表内容でわからなかった点や、「どの本が一番読みたくなったか?」の判断をするための材料となることを聞き、その場が楽しい場となるようにご協力をお願いしています。

ビブリオバトルの面白さは、本の魅力を直接語り、また聞くことができることだと思います。

前回参加した方からは「また参加したい!」との声をたくさんいただきました。

読書の秋に、新たな本との出会いの場に参加してみませんか?

イベント情報『開館15周年記念イベント「kcl読書手帳」を配布します!』

2019年10月3日(木)|投稿者:kclスタッフ

桑名市立中央図書館は、10月で開館15周年を迎えました!

ご利用いただいているみなさまへの感謝と、これからも挑戦し続ける図書館でありたいという気持ちを込めて、10月から12月までの3カ月で、様々なイベントを行います。

イベント内容については、こちらをご覧ください。

イベント期間中に「kcl読書手帳」を配布します!

読書手帳1冊に本の情報を30冊分記入することができます。

読書手帳をご希望の方は、3階カウンターで桑名市立図書館共通利用券をご提示ください。

(利用券をお持ちでない方にはお渡しできませんので、ご了承ください)

30冊読んだ方には、オリジナルしおりをプレゼントします☆

✤中央図書館で借りた本・紙芝居をご記入ください。(CD・DVDは対象外です)

✤オリジナルしおりのお渡しは、読書手帳1冊につき1点です。

読書手帳の配布期間|2019年10月3日(木)~12月13日(金)

しおりのお渡し期間|2019年10月10日(木)~12月27日(金)

※ご好評につき、期間が延長されました!(2019.12.24追記)

読書手帳の配布期間 | 2020年1月31日(金)まで

しおりのお渡し期間 | 2020年2月14日(金)まで

※読書手帳の配布・しおりのお渡しは、桑名市立中央図書館のみで行っています。

※読書手帳は大切な情報です。管理は十分にお気をつけください。

暑さも和らぎ、過ごしやすい季節となりました。

そんな秋の夜長に読書はいかがでしょうか。

読書を楽しむきっかけになれば幸いです。

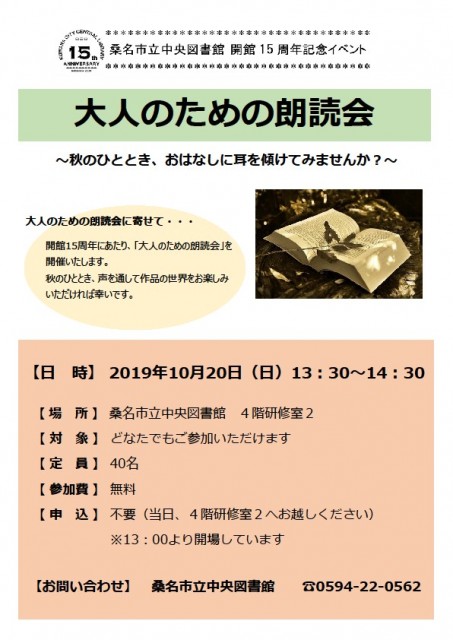

イベント情報『開館15周年記念イベント第1弾「大人のための朗読会」を開催します』

2019年9月12日(木)|投稿者:kclスタッフ