ブログの記事一覧

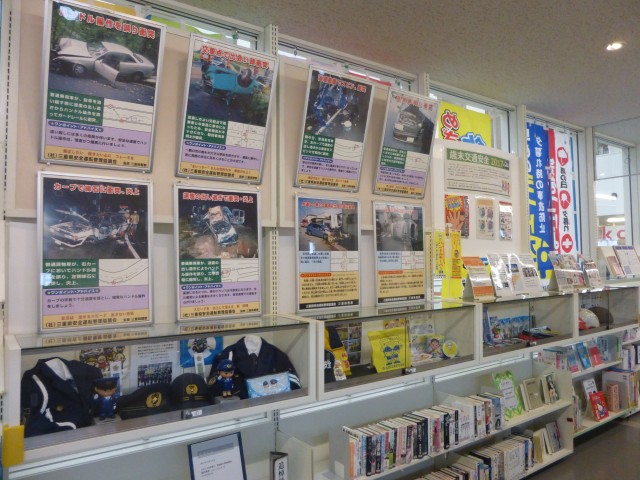

<連携展示>生活安全対策室×中央図書館「歳末交通安全展示2017」

2017年12月4日(月)|投稿者:kclスタッフ

平成29年も、残すところ1ヶ月となりました。本年も桑名市立中央図書館をご利用いただき、ありがとうございました。

12月1日(金)から10日(日)までは、年末の交通安全県民運動期間(三重県交通対策協議会)です。中央図書館では、この運動期間に合わせ、啓発パネルのほか、ヘルメットや反射材などの交通安全グッズなどの展示、安全運転などに関する図書館の本の紹介を行い、年末の交通安全について、市民の皆様、図書館利用者の皆様に呼びかけています。

自動車・自転車の安全運転を心がけ、新しい年を迎えましょう。

★展示期間:11月30日(木)~12月19日(火)

★展示場所:3階展示コーナー、3階エレベーター前

★問い合わせ先:桑名市役所 環境安全課 生活安全対策室/桑名警察署/桑名地区交通安全協会/中央図書館

『こばと~ふるさとのおはなし~』開催のお知らせ

2017年11月24日(金)|投稿者:kclスタッフ

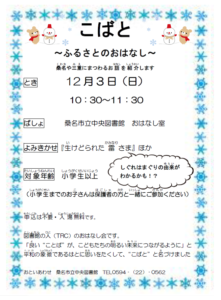

『こばと~ふるさとのおはなし~』

日時|2017年12月3日(日) 10:30~11:30

場所|桑名市立中央図書館3階 おはなし室

読み聞かせ|『生けどられた雷さま』 ほか

対象|小学生以上

(※未就学児のお子さんは、保護者の方と一緒にご参加ください)

今回は「ふるさとのおはなし」と題して、桑名や三重にまつわるお話を紹介いたします。

「雷さま」と桑名の名産「しぐれ蛤」との関係とは…?

ぜひご参加ください。

また、おはなし会にご参加いただいた方には、素敵なプレゼントも用意しています。

※数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

プレゼントの一部です。

ご参加お待ちしております。

![]()

こばととは、図書館の人によるおはなし会です。

「良いことばが、子どもたちの明るい未来につながるように」と

平和の象徴であるハトに思いをたくして、“こばと”と名づけました。

たくさんの方のご参加をお待ちしています☆

<平八郎>

ご存知ですか?「ビブリオバトル」大会開催のお知らせ

2017年11月5日(日)|投稿者:kclスタッフ

秋風が心地よい季節となりました。秋といえば、やっぱり読書の秋ですね!

今回のブログでは、お気に入りの1冊を他の人におすすめする方法の1つとして、近年注目を集めている「ビブリオバトル」について紹介いたします。

![]()

Ⅰ.ビブリオバトルとは

ビブリオバトルは、「人を通して本を知る、本を通して人を知る」をキャッチコピーとした、本と人との新しい出会いを演出する書評合戦です。

2007年に京都の大学のある研修室から生まれたこのビブリオバトルは、その面白さが魅力となり、今では、図書館、学校だけでなく、書店や一般企業、カフェなど様々な場面で幅広い世代の方に親しまれています。

このビブリオバトルを通して、本の面白さや魅力を、人と共有することで、楽しみながら読書のきっかけを作ることができます。また、コミュニケーション力やプレゼンテーション力といったものを身につけることもできます。

詳しくは、こちらの公式サイトでもごらんいただけます。

ビブリオバトル公式サイト(URL:http://www.bibliobattle.jp/)

Ⅱ.ビブリオバトルのルール

①おすすめの本を選ぶ

◆ 他の人からおすすめしてもらった本でもかまいませんが、必ず自分で本を読んで選びましょう。

②1人5分間本の紹介をする

◆ タイマーを使って時間を計ります。(時間厳守です!)

◆ レジュメやプレゼン資料の配布などはせず、臨場感をもって話しましょう。

◎ あらすじだけでなく、自分がどう感じたかや、なぜこの本を選んだかを話すと、本の魅力がよく伝わります。

③発表後に、2~3分間ディスカッション(議論)をおこなう

◆ 質問はポジティブな内容で、発表者を否定することがないように心がけましょう。

④参加者全員で投票し、チャンプ本を決める

◆ 発表者と、観覧者(オーディエンス)で投票を行います。

◆ 投票する人は、「どの本を一番読みたくなったか」を基準に、投票します。

◆ 公平さを保つため、参加者の投票権は一人目の発表から聞いていた人とします。

(ビブリオバトルの途中からの参加者は、投票はできません)

*「本との出会いの場」が楽しい場となるように、全参加者が配慮しましょう!

![]()

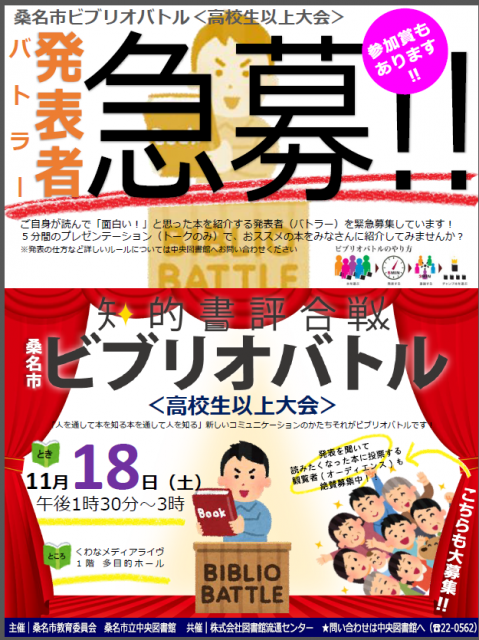

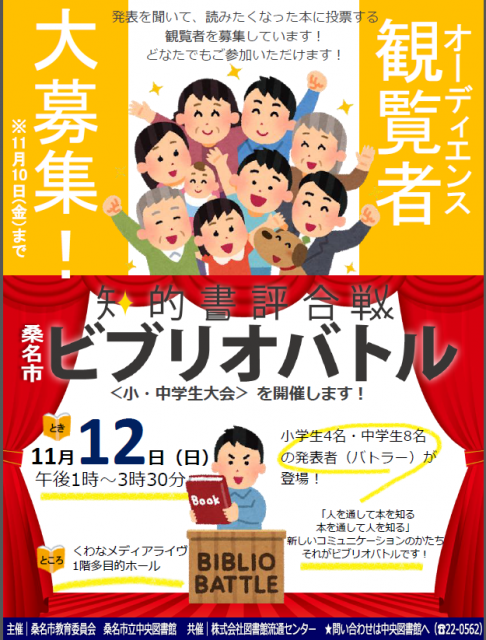

桑名市立中央図書館 小・中・高校生以上ビブリオバトル開催のお知らせ

✿開催日時✿

①2017年11月12日(日)【小・中学生大会】13:00~

※小・中学生大会へのご参加、ありがとうございました!

②2017年11月18日(土)【高校生以上大会】13:30~

✿場所✿

メディアライヴ1F 多目的ホール

くわしくは、こちらをご覧ください。

ただいま、高校生大会で投票してくださる観覧者と、発表者を募集しています!

短期間での募集となりますが、実際に参加していただいて、ビブリオバトルの魅力を感じてみませんか?

《くわにゃん》

参考文献

『ビブリオバトルを楽しもうゲームで広がる読書の輪』

(粕谷 亮美/文,谷口 忠大/監修,しもつき みずほ/絵 さ・え・ら書房 2014年)

『ビブリオバトル 本を知り人を知る書評ゲーム』

(谷口 忠大/著 文藝春秋 2013年)

第12回「昭和の記憶」収集資料展 開催中です!

2017年10月2日(月)|投稿者:kclスタッフ

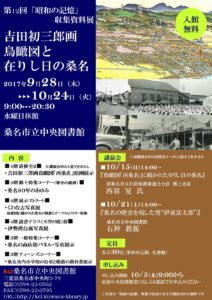

第12回「昭和の記憶」収集資料展

「吉田初三郎画 鳥瞰図と在りし日の桑名」

【開催期間】2017年9月28日(木)~10月24日(火) ※水曜日休館

【時間】9:00~20:30

【場所】くわなメディアライヴ 3・4階 桑名市立中央図書館内

※入館無料

昭和12年(1937)4月1日に桑名町と西桑名町が合併し、「桑名市」となって今年で80年を迎えました。

第12回「昭和の記憶」収集資料展では、一昨年確認された、鳥瞰図絵師・吉田初三郎(1884-1955)の描いた「西桑名」鳥瞰図の原画と共に、桑名の昭和の歴史をふり返る展示を行っています。

「大正の広重」と称され全国で活躍した吉田初三郎の描いた原画には、日本一短い市電と呼ばれた「桑名電軌」の線路や、かつて存在していた様々な建物、桑名の名所であった“桜堤防”などが描かれ、当時の桑名の様子を生き生きと伝えてくれます。

館内随所で古写真やパネル展示を行っている他、講演会も開催いたします。ぜひ、お越しください。

=======================================

【講演会】

追加募集中!ぜひご参加ください!

◆10月21日(土)14:00

『桑名の歴史を残した男”伊東富太郎”』

桑名市立中央図書館 石神教親

場所|中央図書館 4階 研修室2

※講演会中は、研修室2の入室不可

定員|各日30名(先着順)

申込|直接中央図書館の窓口もしくはお電話でお申込みください

問合せ先|桑名市立中央図書館 0594-22-0562

=======================================

◆10月15日(日)14:00

『鳥瞰図「西桑名」と在りし日の桑名』

前桑名市文化財保護審議会会長 郷土史家 西羽晃 氏

15日の講演会、大変盛況でした!

ご参加いただきありがとうございました。

21日の講演会にもぜひご参加ください!

=======================================

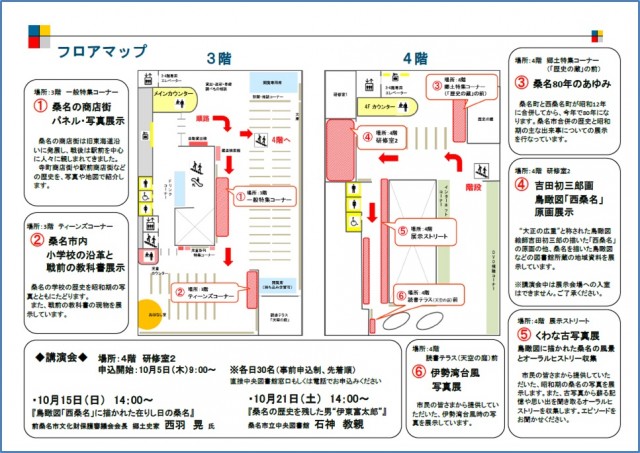

今年度の「昭和の記憶」収集資料展は、中央図書館内各所が会場となります。

館内で配布しております、こちらのフロアマップを見ながら、それぞれの展示をご覧ください。

【展示内容】

①3階 一般特集コーナー

桑名の商店街 パネル・写真展示

桑名の商店街は旧城下町を中心に発展し、戦後は駅前を中心に人々に親しまれてきました。

寺町商店街や、駅前商店街などの歴史を、写真や地図で紹介します。

②3階 ティーンズコーナー

桑名市内小学校の沿革と教科書展示

桑名の学校の歴史を昭和期の写真と共に辿ります。また、昔の教科書を展示します。

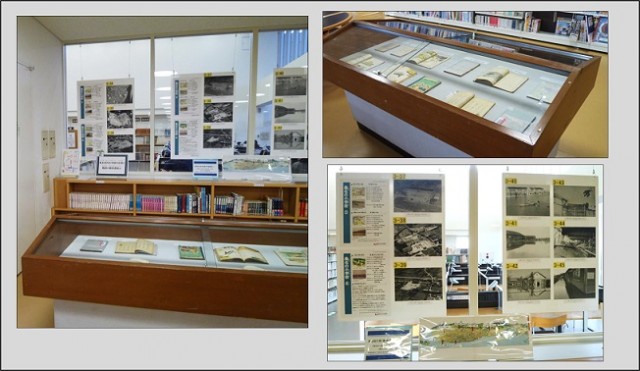

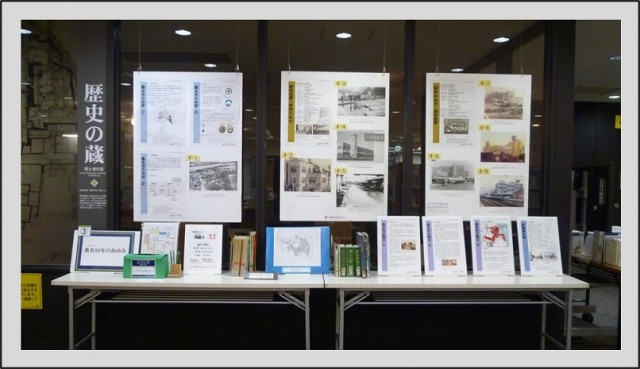

③4階 郷土特集コーナー(歴史の蔵前)

桑名80年のあゆみ

昭和12年に桑名町と西桑名町が合併し、「桑名市」となった歴史や、昭和期の主な出来事についてのパネル展示を行っています。

④4階 研修室2

吉田初三郎鳥瞰図展示 ※講演会中は入室できません

鳥瞰図絵師・吉田初三郎が描いた桑名の鳥瞰図を展示しています。

一昨年存在が確認された「西桑名」の原画ほか、当館で所蔵する桑名を描いた鳥瞰図をぜひご覧ください。

⑤4階 展示ストリート

くわな古写真展とオーラルヒストリー*

古写真展では、昭和時代の桑名の出来事の解説とともに、市民の皆様にご提供いただいた桑名の懐かしい写真を展示しています。

*オーラルヒストリーとは・・・

当時を知る方に直接お話を伺い、その内容を記録としてまとめることで、口述歴史ともいいます。

当館では、昭和期の桑名に関するオーラルヒストリー収集を行っています。

当時の思い出などをご記入いただく記録用紙が各所にございますので、ご協力いただけましたら幸いです。

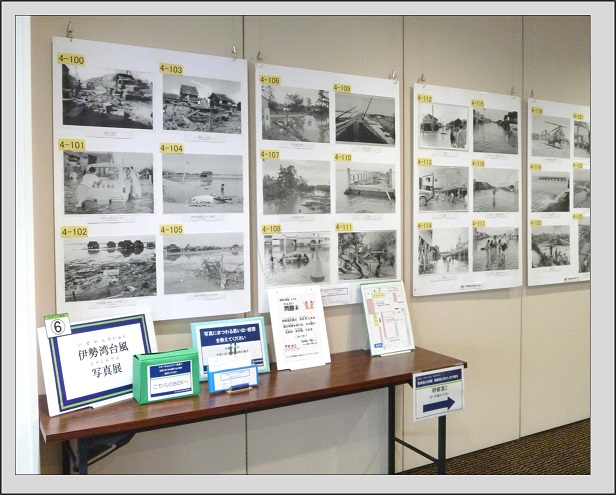

⑥4階 読書テラス (天空の庭)前

?伊勢湾台風写真展

市民の皆さまから提供していただいた、伊勢湾台風時の写真を展示しています。

甚大な被害を出した伊勢湾台風の、桑名市内の様子がわかる写真です。

=======================================

皆様のご来場、お待ちしております。

『こばと夏休みスペシャル2017』を開催しました!

2017年9月22日(金)|投稿者:kclスタッフ

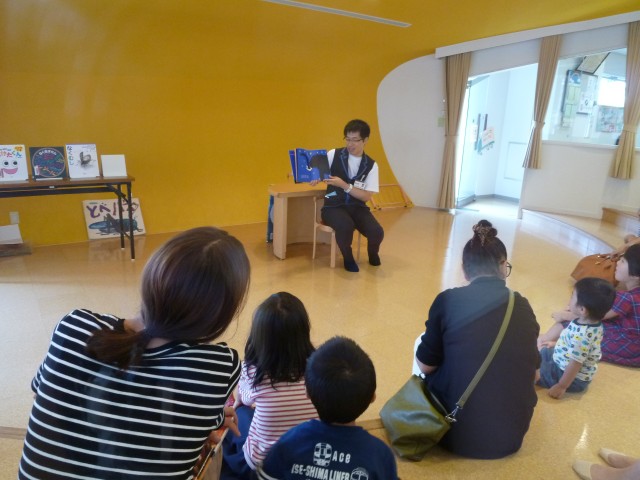

8月27日(日)に3階児童コーナーおはなし室にて、

“こばと夏休みスペシャル2017 おとうさんといっしょ”を開催しました!

夏休み最後の日曜日に、23名の方にご参加いただきました。

今回は「おとうさんといっしょ」をテーマに、子育て中の男性も気軽にご参加いただけるよう、図書館の男性スタッフも参加しました。

男性の低い声での読み聞かせに、子どもは、いつもと違う、と感じて集中力が上がることもあるそうです。

はじめに手遊び「おいもにめがでて」のお手本をスタッフがみせると、すぐに覚えてやってみせてくれる子ども達にびっくりしました!

手遊びの後は、夏にまつわる「おばけ」や「虫」の絵本の読み聞かせです。

迫力ある男性の声による読み聞かせに、じっと耳を傾けて聞いてくれました。

動物あてっこクイズでは、皆さんとても元気がよく、楽しんでいただけたようです。

動物あてっこクイズ『オレ・ダレ』

通常の絵本の倍以上ある大型絵本が、大きく広がるところでは、歓声があがり皆さん驚いていました。

大型絵本『パパ、お月さまとって!』

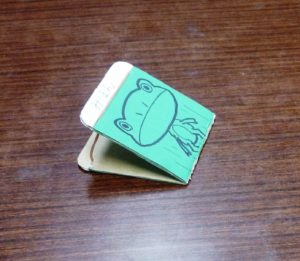

そして、今回の工作では「びっくりメンコ」をつくりました!

切込みを入れた厚紙に、輪ゴムを付けて床に置くと、ぴょーん!と飛び跳ねるメンコです。

画用紙に好きな絵を描いてもらい、オリジナルのメンコを作ります♪

どの色の画用紙にしようかな・・・

親子で協力して思い思いのメンコを作ります

どんな色にしようか。なんの絵を描こうか。

親子でワイワイ相談しながら、素敵なメンコがたくさん出来ました♪

完成したメンコをみんなでぴょーん!と飛ばしてみましょう。

スタッフはカエルの絵を描きました♪

折り返して置き、 押さえている指を離すと・・・

ぴょーん!

読み聞かせで紹介した絵本『とべバッタ』のように元気よくとび跳ねます!

今回ご参加いただいた男性の方からは、

「普段子どもに読んであげたことがなかったが、これから読んでみようと思う」

「とても楽しかった。子どもと一緒に大人も楽しめるイベントで参加してよかった」

など、嬉しい声もいただきました!

中央図書館では、これからも楽しいイベントを企画していきます。

みなさんのご参加をお待ちしております♪

【読み聞かせを行った本はこちら】

『ゆうれいとすいか』くろだ かおる/作,せな けいこ/絵

『ばけばけばけばけばけたくん おみせの巻』岩田 明子/ぶん・え

『とべバッタ』田島 征三/作

『オレ・ダレ』越野 民雄/文,高畠 純/絵

『パパ、お月さまとって!』エリック=カール/さく,もり ひさし/やく

< かぶら >