ブログの記事一覧

諸戸家と桑名

2017年2月3日(金)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。

まだまだ厳しい寒さが続き、水道から出る水の冷たさに悩む< かぶら >です。

今は、水道の水も飲料水として使える程に綺麗になって久しい桑名の水ですが、古くは「白く濁った“桑名の蛤水”」といわれていたのをご存知でしょうか?

桑名は木曽・長良・揖斐川の河口に位置する低湿地です。

そのため、桑名の水は飲料水として適さず、大山田川や町屋川から汲んだ水を飲料水として売り歩く“水売り”が成り立っていました。

しかし、桑名藩第4代藩主・松平定行の命によって、寛永3年(1626)に建設された「御用水道」(のちの「町屋御用水」)により、桑名の水は改善されました。

「町屋御用水」は明治に入ってからも使用されていましたが、人口の増加や水道の汚染、伝染病の蔓延によって上水道の建設は切実な問題となっていました。

しかし、上水道の工事には、莫大な建設費がかかるため、桑名町はなかなか着手出来ずにいました。

そこで立ち上がったのが、初代諸戸清六(1846-1906)です。

諸戸家は、初代清六以来の実業家の家系です。

もとは伊勢長島の庄屋でしたが、幕末の頃に桑名へ移り住みました。

当時の当主・清九郎が莫大な借金を残したまま没し、その跡を継いだのが、民治郎でした。

後の初代諸戸清六です。

初代清六は、莫大な借金を数年の間で全て返済し、その後は米相場や山林の経営で活躍します。

“日本一の山林王”として、その名を知られるようになりました。

上水道建設に悩む桑名を憂いた初代清六は水道建設を決意し、明治32年(1899)に水源調査を行い、桑名の西方の丘陵地を水源池とします。

その場所は昔から水質の良いところとして知られ、桑名藩第5代藩主・松平定綱が御茶の水に用いたとされる「御前水」の採り口となっていました。

町民の使用に耐えうる水量を獲得し、貯水池を設け、鉄管を敷設し、ついに明治37年(1904)6月に諸戸水道が竣工されました。

桑名町・赤須賀村の全域、益生村・大山田村の一部が給水区域で、総工費が約17万円かかりました。

当時の町財政が1万3千円余であったことを見ても、この工事がいかに巨額であったかがわかります。

初代清六はこれらを個人で支出しただけでなく、水は無料で供給し、維持経費3千円余も負担しました。

町屋御用水の給水範囲と比べると、町屋御用水が敷設されていなかった赤須賀が、諸戸水道には加えられたことがわかります。

これに感謝し、赤須賀には初代清六の水道事業顕彰碑が建てられました。

その後、昭和4年(1929)に桑名町により諸戸水道は拡張され、町屋川の伏流水を水源としたことにより諸戸水道貯水池は役目を終えます。

しかし、後に戦災により上水道が破壊された際には、再び諸戸水道貯水池が使用されました。

諸戸水道貯水池遺構(スタッフ撮影)

現在は水道としての役目を終えた諸戸水道ですが、桑名の近代化を示す重要な遺構として、「諸戸水道貯水池遺構」が昭和40年(1965)に桑名市文化財に指定されました。

また、平成20年(2008)には諸戸水道の配管経路図および貯水池と上屋の設計図の3枚が、「諸戸水道貯水池遺構 附 図面」として三重県文化財に指定されました。

初代清六が明治39年(1906)に亡くなって以降も、毎年3千円余の維持費が諸戸家より支出されました。

諸戸精太、二代諸戸清六兄弟から諸戸水道は付属設備と共に桑名町に寄付されます。

その際、大正15年(1926)3月31日までの維持費として金3千円も合わせて寄付されました。

長男・三男は早世しており、次男・精太は初代の屋敷を継ぎ、諸戸宗家(西諸戸家)を称しました。

初代の事業と名を継いだ二代清六は、初代清六の四男で名を清吾といいます。

桑名の観光地として有名な六華苑こと旧諸戸家住宅は、二代清六の結婚を期に、新居として大正2年(1913)に建てられたものです。

六華苑(旧諸戸家住宅)の洋館部分は、明治の頃東京の鹿鳴館を設計したことで知られる、イギリス人建築家のジョサイア・コンドルが設計をしました。

桑名市は、諸戸家より建物の寄贈を受け、敷地は購入しました。

建造物は洋館・和館共に重要文化財「旧諸戸家住宅(三重県桑名市)」として国の重要文化財に指定され、「旧諸戸氏庭園」は国の名勝に指定されています。

初代清六が購入した山田彦左衛門屋敷跡の庭園は名勝「諸戸氏庭園」として、こちらも国指定文化財に指定されています。

また、従来からの山田家の「御成書院」と「推敲亭」「諸戸(宗)家住宅 煉瓦造 附 煉瓦塀 石造溝渠」などの建造物は三重県指定有形文化財となっています。

中央図書館には、諸戸水道の他、諸戸家に関する資料がございます。

ぜひ一度手にとってご覧ください。

▼参考資料

『諸戸水道調査報告書』(桑名市教育委員会/編,株式会社林廣伸建築事務所/編 桑名市教育委員会 2008)

『水道紛議 乙未の夢 完(コピー資料)』(桑名町 1895)

『桑名町上水道ノ概要(コピー資料)』 (桑名町水道事務所/編 桑名町水道事務所 1929)

『旧諸戸清六邸(六華苑)整備工事報告書』(桑名市・桑名市教育委員会 1995)

▼参考HP

桑名市観光ガイド

桑名市教育委員会文化財ホームページ

三重県 文化財データベース

< かぶら >

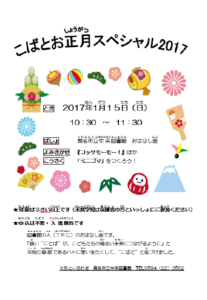

『こばとお正月スペシャル2017』開催しました!

2017年2月2日(木)|投稿者:kclスタッフ

2017年1月15日(日)10:30~11:30

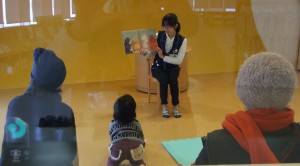

3階児童コーナーおはなし室にて、“こばとお正月スペシャル2017”を開催いたしました。

当日はあいにく、大雪に見舞われましたが、6名のみなさまにご参加いただきました。

ありがとうございました!

とり年にちなんだ絵本や、お餅の絵本、冬の絵本の読み聞かせや、

寒い日にぴったりの手遊びをしました。

とても一生懸命に聞いてくれています☆

工作「ミニゴマづくり」では

少し細かい作業が必要でしたが、協力し合ってとても温かい時間となりました。

最後に、コマをまわす練習もしましたよ☆

カラフルなミニゴマの完成です!

今年もたくさんの方々と、楽しく温かい時間をつくっていきたいと考えています。

図書館のイベントやおはなし会へのご参加、お待ちしています!

<くわにゃん>

蔵書点検による休館と貸出期間延長のお知らせ

2017年1月15日(日)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。

家の本棚に入りきらなくなった本をどう整理するか、頭を悩ませている< かぶら >です。

今年も蔵書点検(特別整理期間)の時期がやってまいりました。

そのため、桑名市立中央図書館は下記の期間休館いたします。

休館に際し、皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが

ご理解とご協力をお願いいたします。

【休館】2017年1月27日(金)~2月1日(水)

また、休館にともない貸出期間の延長を行います。

下記の期間に貸し出された資料は、通常より1週間長い貸出期間となります。

【図書・雑誌】 2017年1月13日(金)~26日(木)の貸出 ・・・ 3週間

【CD/DVD】 2017年1月20日(金)~26日(木)の貸出 ・・・ 2週間

※桑名市外から取り寄せた図書は貸出期間が異なりますので、ご注意ください。

※休館の間も、1階の返却ポストはご利用いただけます。

ただし、CD、DVD、大型絵本、大型紙芝居、ゆめはま文庫、桑名市外から取り寄せた図書は開館日にカウンターへお持ちください。

長い貸出期間を使って、今まで気になっていた本をゆっくり読んでみるのはいかがでしょうか?

中央図書館では、オススメの資料を様々な形でご紹介しています。

一般特集「ハンサムウーマン」

3階、4階の各特集コーナーでは、月ごとに設けたテーマに沿った資料を集めて展示しています。

また、過去に予約が集中して読めなかった!という本を集めたベストセラーコーナーも、ぜひ、ご利用ください。

普段は立ち寄らない場所で、思わぬ本との出会いがあるかもしれません。

読書の幅を広げるキッカケに、ぜひ一度お手にとってみてください。

< かぶら >

『こばとお正月スペシャル2017』開催のお知らせ

2017年1月5日(木)|投稿者:kclスタッフ

毎年、1月の恒例となりました、“こばと”のおはなし会のご案内です☆

こばとお正月スペシャル2017

日時|2017年1月15日(日) 10:30~11:30

場所|桑名市立中央図書館3階 おはなし室

読み聞かせ|「コッケモーモー!」ほか

工作|「ミニゴマ」をつくろう

対象|3歳から(小さなお子さんは、保護者の方と一緒にご参加ください)

★申込は不要、入場無料です

今年の干支は、酉(とり)です!

酉年にちなんだ絵本・紙芝居の読み聞かせをおこないます。

工作では、「ミニゴマ」をつくります。

とっても可愛らしいミニゴマです★

写真では緑色ですが、コマ本体の色はお好きな色を選んでいただけます。

図書館のおはなし会で、楽しいひとときをお過ごしください☆

![]()

こばととは、図書館の人によるおはなし会です。

「良いことばが、子どもたちの明るい未来につながるように」と

平和の象徴であるハトに思いをたくして、“こばと”と名づけました。

たくさんの方のご参加お待ちしています。

<くわにゃん>

新年のご挨拶

2017年1月5日(木)|投稿者:kclスタッフ

あけましておめでとうございます。

「志るべ」です。

「ブックとラック」では、今年も図書館や桑名の情報をお届けしていきたいと思っております。

ちょっと一息入れたい時にお立ち寄りいただければ幸いです。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

みなさま、お正月はいかがお過ごしでしたか。

あっという間にお休みは過ぎ、図書館も新しい一年がスタートしました。

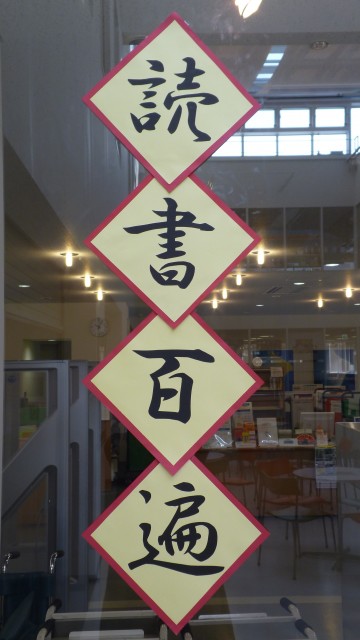

恒例となりましたスタッフ制作の干支と四字熟語が、図書館入口でみなさまのお越しをお待ちしております。

さて、今年の干支は「酉」です。

「名は体を現す」と言いますが、その名も「オナガドリ」

この鶏のモデルとなっているのは、国の特別天然記念物「土佐のオナガドリ」です。

ご覧の通り、とてもながーーーーい尾を持っています。

尾羽の長さは約5メートルくらいで、長いものになると10メートルを超えるものもあるそうです。

長い尾や骨格、羽のふんわりした感じをマスキングテープだけで表現しています。 ガラスを通して光が入ることも考慮された作品で、ステンドグラスのようですね。

この尾羽、そもそもどうしてこんなに長いのでしょう。

『鶏 (NHK美の壺)』という本を読んでみましょう。

起源は明暦年間(1655~1658)に遡る。土佐国大篠村(現・高知県南国市)に住む武市利右衛門が飼っていた「小国(しょうこく)」という品種の鶏に尾羽が生え変わらない雄を見つけた。鶏は普通、年に一回、羽が生え変わるが、利右衛門の小国のなかに尾羽が抜けずにどんどん伸びる性質の鶏がいたのである。

この珍しい鶏の尾羽がさっそく土佐藩に献上され、大名行列の先頭で振られる毛槍(けやり)に用いられた。

この毛槍は「鳥毛(とりげ)」と呼ばれ、他藩の羨望の的となったようです。 それにしてもこれほど長い尾羽を保つのは、さぞやたいへんなのではないでしょうか。

つづきを読んでみましょう。

飛躍的に尾羽が伸びたのは、大正時代に「留箱(とめばこ)」と呼ばれる飼育箱が開発されてからのことだ。この箱は一羽ごとのスペースを確保し、尾羽が傷ついたり抜けたりしないように、活動を抑制して飼育するものである。運動のために外に出すときは、飼い主が尾羽を手に持って鶏の後をついて歩くのだ。

散歩するのにお付きを従える鶏がいるとは、驚きです。 天然記念物に指定されている鶏は16種類ありますが、特別天然記念物は「土佐のオナガドリ」だけというのも納得できますね。

そういえば「百人一首」の中にも尾の長い鳥を詠んだ歌があったはず・・・

確か「なんとかの 山鳥の尾の しだり尾の・・・」というような・・・

誰が詠んだ歌でしょう?

こんな時、頼りになるのが図書館です。 4階「調べるための本」のコーナーに和歌を調べる本があります。

一つは、『新編国歌大観』

黒い装丁の分厚い本で、歌集別で10巻に編集されています。各巻は「索引」と「歌集」の2冊に分かれ、全20冊という大部に及びます。「万葉集」から近世に至るまでの和歌を網羅し、歌の各句から検索できるという優れものです。ただし、全巻にわたる索引がありません。そのため調べたい歌がどの歌集に収められているかわからない場合、各巻の索引を順に繰っていくことになります。

もう一つは、『校註国歌大系』

こちらも歌集23巻と索引5巻で全28冊と大部です。索引は全巻にわたりますが、検索できるのは原則、歌の第一句と第三句からになります。

他にはインターネットで調べることができる和歌のデータベースがあります。国文学研究資料館が「古典選集本文データベース」、国際日本文化研究センターが「和歌データベース」を提供しています。ただし検索の言葉にはお気をつけください。「山鳥の尾の」の歌の場合、「やまどり」ではみつからず「やまとり」でヒットするなど、言葉の選び方により検索結果が違ってくるようです。いろいろな言葉をお試しいただくとよいでしょう。

ちなみに「山鳥の尾の」の歌は、作者が柿本人麻呂で、拾遺和歌集に収められていることがわかりました。 全文は以下のとおりです。

あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む

「夜の時間の長さを長く垂れた山鳥の尾を通して、具象的・視覚的に表現している」(『百人一首の手帖』p7)とあります。なおこの山鳥はキジ科の雄鳥で、オナガドリにはかないませんが、尾の長さは125センチメートルに及ぶそうです。

もう一つみなさまをお迎えするもの、今年の四字熟語は、

「読書百遍」

今年一年、この言葉でお迎えいたします。

『新明解故事ことわざ辞典』によりますと、

どんなに難しい書物でも、繰り返し繰り返し読んでいれば、意味は自然とわかるようになる。「読書百遍意自ずから通ず」ともいう。魏の学者董遇(とうぐう) に弟子入りを申し込んだ者に言ったことば。

とあります。

中国の歴史書『三国志』の「魏書 王朗伝付王粛・孫叔然伝」(『世界古典文学全集 24A』所収)を出典としています。 『三国志』は中国の歴代正史の一つで、三国時代(魏・呉・蜀)の歴史を記した書物です。

原文ではこう書かれています。

訳文では、

読書百遍すれば意義は自然と理解される(『世界古典文学全集 24A』所収)

とあります。

そういえばよく映画やドラマの時代劇に、幼い子どもが「し いわく まなびて ときに これを ならう ・・・」と繰り返し暗唱している姿が登場しますね。日本でも漢文の勉強は、まず「素読」でした。 忙しい現代では「読書百遍」の精神を実践することは難しくなっていますが、すぐに答えを教えてもらうのではなく、時にはじっくり読んでじっくり調べる時間を持つことも大切なのかもしれませんね。

そんな時にこそ図書館をご利用ください。

そして疲れた時には、このコーナー「ブックとラック」で一息入れていただきますように。

オナガドリの尾のように、末長くよろしくお願いいたします。

<引用・参考資料>

『鶏 (NHK美の壺)』 NHK「美の壺」制作班/編 日本放送出版協会 2009 646.1ニ

『ニワトリ』 高岡 一弥/アートディレクション,久留 幸子/写真 ピエ・ブックス 2004 646.1ニ

『新編国歌大観』 第1~10巻(各巻が歌集、索引の2冊に分かれ全20冊) 角川書店 1983~1992 R911.1シ

『校註国歌大系』 第1~28巻(歌集23巻、索引5巻) 講談社 1976 R911.1コ1~28

『百人一首の手帖』 尚学図書・言語研究所/編 小学館 1989 911.1ヒ

『百人一首 (新潮古典文学アルバム 11)』 新潮社 1990 911.1イ

『馬場あき子の「百人一首」』 馬場 あき子/著 NHK出版 2016 911.1バ

『新明解故事ことわざ辞典』 三省堂編修所/編 三省堂 2001.11 R813.4シ

『世界古典文学全集 24A 三国志』 筑摩書房 1982 Z908セ24

『集英社世界文学大事典 2』 集英社 1997 R903.3シ2

<志るべ>