あけましておめでとうございます

2021年1月4日(月)|投稿者:kclスタッフ

新年明けましておめでとうございます。

本年も桑名市立中央図書館をよろしくお願いいたします。

中央図書館は、本日1月4日より開館しています。

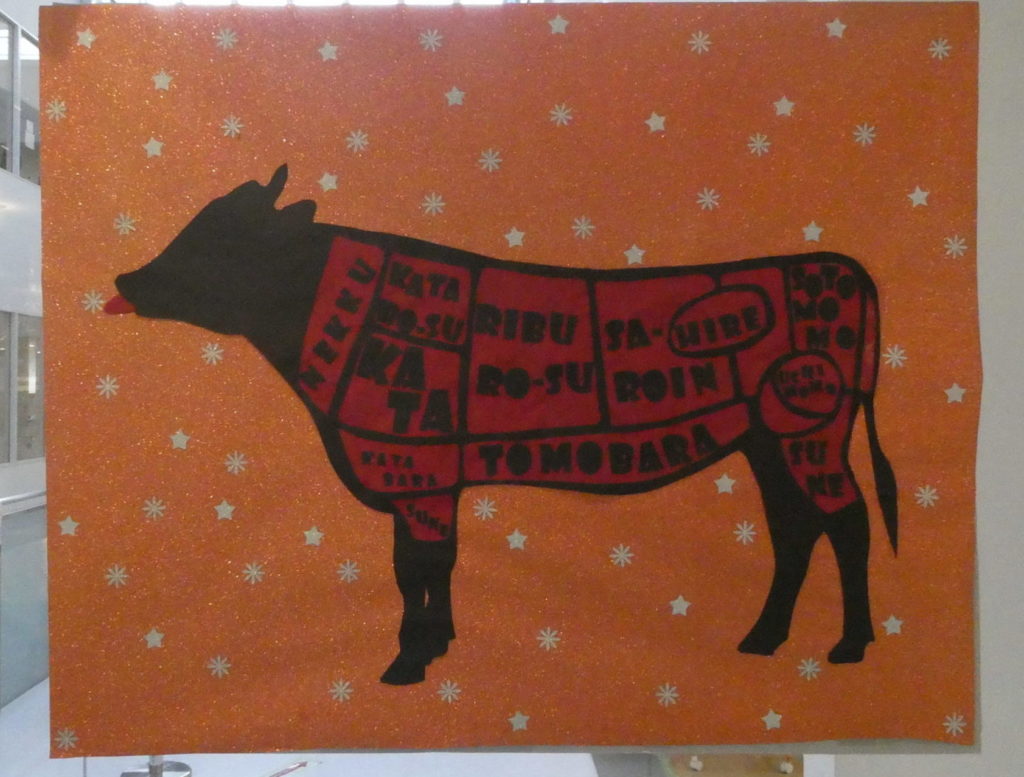

さて、毎年恒例となりました干支飾りが、今年も図書館入口でみなさまをお待ちしています。

今年の干支は、

「丑」

丑年にちなんで、牛にまつわる桑名の伝説をご紹介します。

昔、館甚太夫という人がいました。

甚太夫は宝殿町にあった三崎御宝殿の湯取禰宜(ねぎ)で、南勢明野(伊勢市小俣町明野)を通りかかった時、額に光が射している一頭の牛に出会います。

不思議に思い、そっと牛に近づいてみると、それは…

続きは、ぜひ図書館の資料でご確認ください。

この伝説は、江戸時代の桑名の観光ガイドブックともいえる「久波奈名所図会」上巻“三崎御寶殿”で紹介されています。

「久波奈名所図会」を書いたのは、当館ブログ「桑名駅が生まれ変わりました!」(2020年10月24日公開)にも登場した、長円寺(伝馬町)の住職・魯縞庵義道(ろこうあん ぎどう)です。

また、桑名の様々な伝説や昔話を集めた『桑名の伝説・昔話』にも収録されています。こちらもぜひご覧ください。

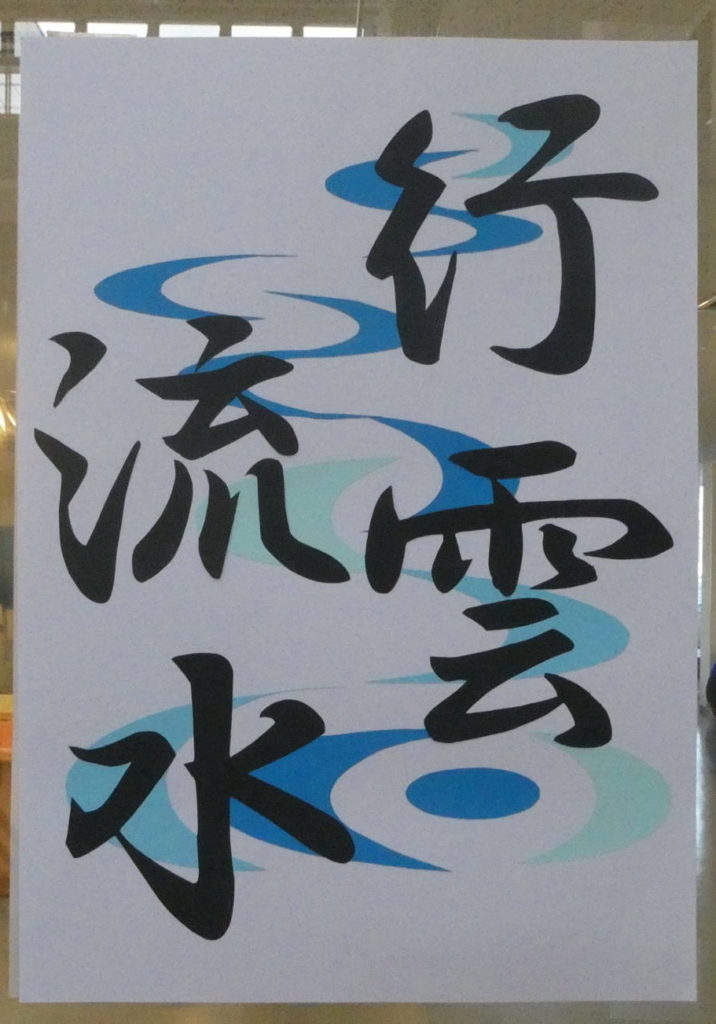

そして、今年中央図書館が掲げる四字熟語は、

「行雲流水(こううんりゅうすい)」

【意味】

空に漂い行く雲や流れる水のように、さまざまに移り変わること

心の赴ところにまかせ、物に応じ事に従っていく態度、生き方

この言葉は、中国北宋の詩人・蘇軾(そしょく/1036~1101/号:東坡居士)の書物に登場したのがはじめとされています。

出典は諸説ありますが、今回はそのひとつである「謝民師推官に与うるの書(與謝民師推官書)」(「唐宋八家文」収録)をご紹介します。

謝は姓、民師は字、推官は官職の名称で、謝民師(謝挙廉/しゃきょれん)という人の手紙や詩賦・散文を読んだ蘇軾の、その返書の一文に「行雲流水」が登場します。

大略如行雲流水(大略は行雲流水の如く)

初無定質(初めより定質無く)

但常行於所當行(但だ常に當(まさ)に行くべき所に行き)

常止於所不可不止(常に止まらざるべからざる所に止まる)

文理自然 姿態横生(文理自然にして、姿態横生す)

大づかみに申しますと(文章というものは)ただよう雲、流れる水に似て、

これと定まった形は全くなく、

ただいつも行くべき所に行き、

止まるべき所に止まって、

文脈は自然に通じ、描写は生きいきしています

蘇軾はこの手紙で「文章というものは初めから形の定まったものではない。自然のまま、心の赴くままに記すのがよい」と、文章を書く際の心得を謝民師に伝えています。

このように、元は文章の心得として中国で生まれた「行雲流水」ですが、日本では禅語として禅宗で好んで用いられるようになりました。遍歴修行をする禅僧のことを「雲水」と呼ぶのも、行雲流水のようにゆくえを定めず、一所不住の身となって気ままに諸国を漂泊し、道や師を求める姿を指したものとされます。

「行雲流水」の意味について調べた時、「図書館は成長する有機体である」という言葉が頭に浮かびました。

この言葉は、インドの数学者・図書館学者のランガナタンが「図書館学五法則」で述べている言葉で、図書館は形にこだわらず、人も蔵書も仕組みも常に成長しなければならないという意味が込められています。

昨年は、図書館を訪れて資料に触れるという機会が制限された年でした。

図書館の資料を皆さまの手に目に触れていただけない時が訪れるとは想像もしておらず、これからの図書館の在り方について深く考えさせられた年でもありました。

ランガナタンは、1957年に出版した著書「Five laws of library science(図書館学の五法則)」で図書館の将来について、以下のように述べています。

「図書館にとって、今後どのような進化の段階が用意されているかを十分に予測することはできない。

図書館の本質的機能である知識の普及が、印刷された本以外の手段によって実現される時代がやってこないとはだれがいえるであろうか。」

60年も前に図書館の将来を予測したランガナタンの言葉が、今、深く刺さります。

「行雲流水」を掲げる中央図書館は、ひとつの形に拘らず、留まらず、利用者の皆さまに親しまれ、共に成長できる図書館であるよう努めてまいります。

これからも、桑名市立中央図書館をよろしくお願いいたします。

▼参考資料

『広辞苑 第7版』新村 出/編 岩波書店 2018

『中国の古典 31 唐宋八家文』藤堂 明保/監修 学研 1983

『漢文大系 第4巻 唐宋八家文 増補版』富山房編輯部/編輯 富山房 1984

『禅語の茶掛を読む辞典』沖本 克己/著,角田 恵理子/著 講談社 2002

『久波奈名所図会 影印校注 上巻』義道/著,工藤 麟渓/装画,久波奈古典籍刊行会/編集 久波奈古典籍刊行会 1977

『桑名の伝説・昔話』近藤 杢/編,平岡 潤/編 桑名市教育委員会 1965

『図書館学の五法則』S.R.ランガナタン/著,渡辺 信一/[ほか]共訳 日本図書館協会 1981

<かぶら>

年末年始の休館と貸出延長のお知らせ

2020年12月15日(火)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。

桑名市立中央図書館の年末年始休館と、貸出期間延長のご案内です。

中央図書館では以下の期間が休館となります。

【休館期間】

12月28日(月)~1月3日(日)

※休館期間中の返却はくわなメディアライヴ1階の返却ポストをご利用ください。

ただし、CD、DVD、大型絵本・大型紙芝居、ゆめはま文庫、桑名市外から取り寄せた図書は破損のおそれがありますので、開館日にカウンターへお持ちください。

また、休館に伴い貸出期間の延長を行います。

【図書・雑誌の貸出期間延長】

12月14日(月)~12月27日(日)の貸出……3週間の貸出

※桑名市外から取り寄せた図書は、貸出期間が異なります。

【CD・DVDの貸出期間延長】

12月21日(月)~12月27日(日)の貸出……2週間の貸出

通常よりも一週間長くお借りいただけるとあって、毎年たくさんの資料が貸出されます。

この機会に、なかなか手を出せずにいた本にチャレンジしてみるのはいかがでしょうか?

館内にはテーマに沿った資料を集めた特集コーナーがございます。

▼3階一般書展示コーナー

11月一般特集『特撮・アニメーション』

展示期間:2020年12月22日(火)まで

展示期間:2020年12月22日(火)まで

日本が世界に誇る日本文化のひとつ【特撮・アニメーション】に関する資料をご紹介しています。

12月一般特集『冬ごもりハンドメイド』

展示期間:2021年1月26日(火)まで

展示期間:2021年1月26日(火)まで

おうち時間に挑戦できる、様々な素材での“手作り”を楽しめる資料をご紹介しています。

▼3階児童書・ティーンズ展示コーナー

12月児童特集『クリスマス』

展示期間:2020年12月27日(日)まで

展示期間:2020年12月27日(日)まで

クリスマスの由来やおはなし、料理や工作の資料をご紹介しています。

2020年12月-2021年1月ティーンズ特集『原作特集~映像化された本たち~』

展示期間:2021年1月28日(木)まで

展示期間:2021年1月28日(木)まで

映画、アニメ、ドラマ化された作品の原作を、読み継がれてきたものから新作まで展示し、ご紹介しています。

▼4階郷土資料展示コーナー

2020年11月-2021年1月郷土特集『秋山文庫~地域文庫コレクション~』

展示期間:2021年1月26日(火)まで

展示期間:2021年1月26日(火)まで

桑名藩の儒学者・秋山白賁堂(あきやま はくひどう)、その息子・寒緑(かんりょく)、罷斎(ひさい)の三人、そして彼らが遺した蔵書をパネルでご紹介しています。

何を読もうか迷った時は、ぜひ特集コーナーをご覧ください。

今年も桑名市立中央図書館をご利用いただき、ありがとうございました。

2021年もご利用・ご活用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

よいお年をお迎えください。

<かぶら>

桑名駅が生まれ変わりました!

2020年10月24日(土)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、「志るべ」です。

朝夕、めっきりすずしくなりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか?

今年の夏は、熱中症対策とコロナ対策、本当にたいへんでした。

と、息つく暇もなく、次はインフルエンザ対策とコロナ対策、油断はできません。

そんな緊張のつづく日々ではありますが、桑名にニュースが・・・

桑名駅が新しくなりました!

2017年にスタートした「桑名駅自由通路」の工事が終了し、踏切まで迂回しなくても東西を自由に通行できるようになりました。

以前のブログでご紹介した場所がこの通り。

こちらは、新旧の桑名駅入口です。

電車を降りて、いつものホームを上がると、改札の向こうには見たことのない景色が広がっています。

オシャレな長い通路、なんだか知らないところに来たみたい。

旅先の駅に降り立ったような新鮮な気持ちになりました。

列車に揺られて、遠くへ行く旅はもちろんすてきですが、いつもの町も少し角度を変えれば、違う景色が見えてくるようです。

この時期だからこそ、住み慣れた桑名の町を旅の気分で歩いてみませんか?

今回、町歩きのおともにご紹介したいのが、桑名のガイドブック『久波奈名所図会』です。

なにやら古めかしいタイトルですが、それもそのはず、書かれたのは江戸時代。序文の日付は享和2年(1802)7月、奥付には文化元年(1804)6月とあります。

ガイドブックは最新版を見るのが基本ですが、ここまで古いとまた別の景色が見えてくるのではないでしょうか。

享和2年から文化元年といえば、初めて実測による日本地図を完成させた、あの伊能忠敬(いのう ただたか)が測量のために日本中を歩いていたころです。伊能忠敬の緻密さと粘り強さ、そしてその健脚ぶりには圧倒されますが、『久波奈名所図会』の作者にも驚かされます。

書いたのは、長円寺(伝馬町)の住職、魯縞庵義道(ろこうあん ぎどう)

この名前、どこかで聞いたことあるという方、おられるのではないでしょうか。桑名の方ならご存じ、あの連鶴「桑名の千羽鶴」の折り方を考案した人物です。

「桑名の千羽鶴」は一枚の紙から複数羽(97羽のものまであります)の連続した鶴を折る独特の連鶴で、桑名市の無形文化財(芸能)に指定されています。

もともと地理や歴史に興味があった義道は、桑名の地理、歴史を研究して地誌『桑府名勝志』を書きあげました。

ところが『桑府名勝志』は少しむずかしくて読みづらいため、誰もが読めるように、挿絵を入れてやさしくまとめ直しました。こうして『久波奈名所図会』が生まれました。

『久波奈名所図会』(長円寺所蔵)も桑名市の有形文化財(典籍)に指定されています。

当時、名所旧跡を挿絵入で紹介した「名所図会」がはやっていました。京の都を描いた『都名所図会』や桑名の時雨蛤も登場する『東海道名所図会』を参考に、『久波奈名所図会』も編集されました。

「名所図会」の魅力はなんといっても挿絵。挿絵の善し悪しで売れ行きが左右されると言われるほどでした。義道はその挿絵を、鍋屋町の工藤麟溪(くどう りんけい)に依頼しました。

麟溪は俳人で、義道も俳句を嗜んでいたことからつながりがあったのではないかと考えられています。

出版をめざして編纂された『久波奈名所図会』ですが、刊行されることはありませんでした。どういう事情があったのでしょうか?

本として出版されなかったのは少し残念ですが、義道が『久波奈名所図会』を書き残してくれたおかげで、わたしたちは今、当時の桑名を知ることができるのですね。

連鶴の折り方を編み出し、桑名の歴史や地理を研究し、『久波奈名所図会』をはじめ数々の著作を残した義道は、まさに「スーパー」住職です。

では少し、『久波奈名所図会』を開いてみましょう。

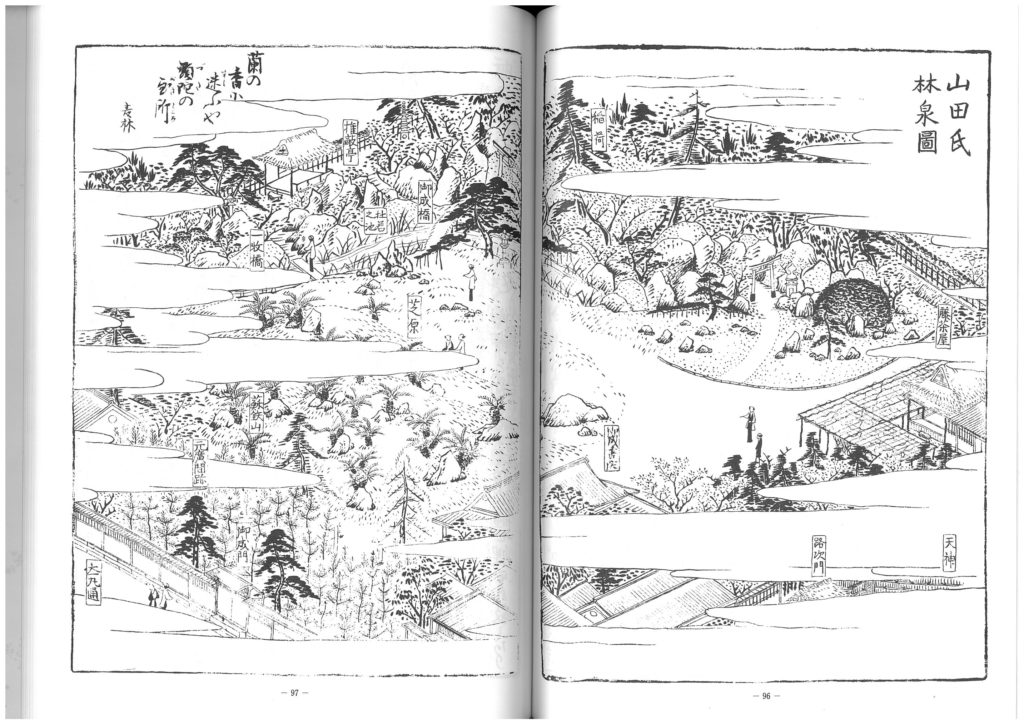

こちらは、当時の豪商山田彦左衛門の庭園です。

今は、「諸戸氏庭園」となり、紅葉の季節には一般公開されています。

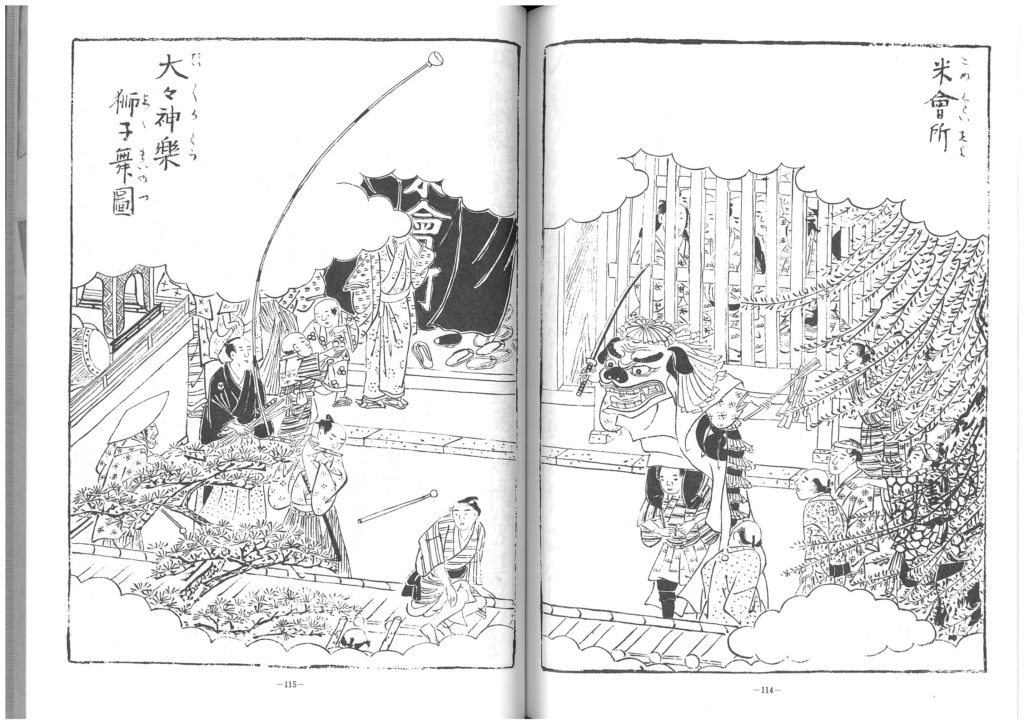

国の重要無形文化財にも指定されている「伊勢大神楽」の様子が「大々神楽獅子舞図」に描かれています。右ページでは「獅子舞」が、左ページでは「放下芸」(曲芸)が行われています。

今も、大福田寺の桑名聖天火渡り祭で「伊勢大神楽」が行われています。

大福田寺で行われた「伊勢大神楽」の獅子舞(スタッフ撮影)

大福田寺で行われた「伊勢大神楽」の放下芸(スタッフ撮影)

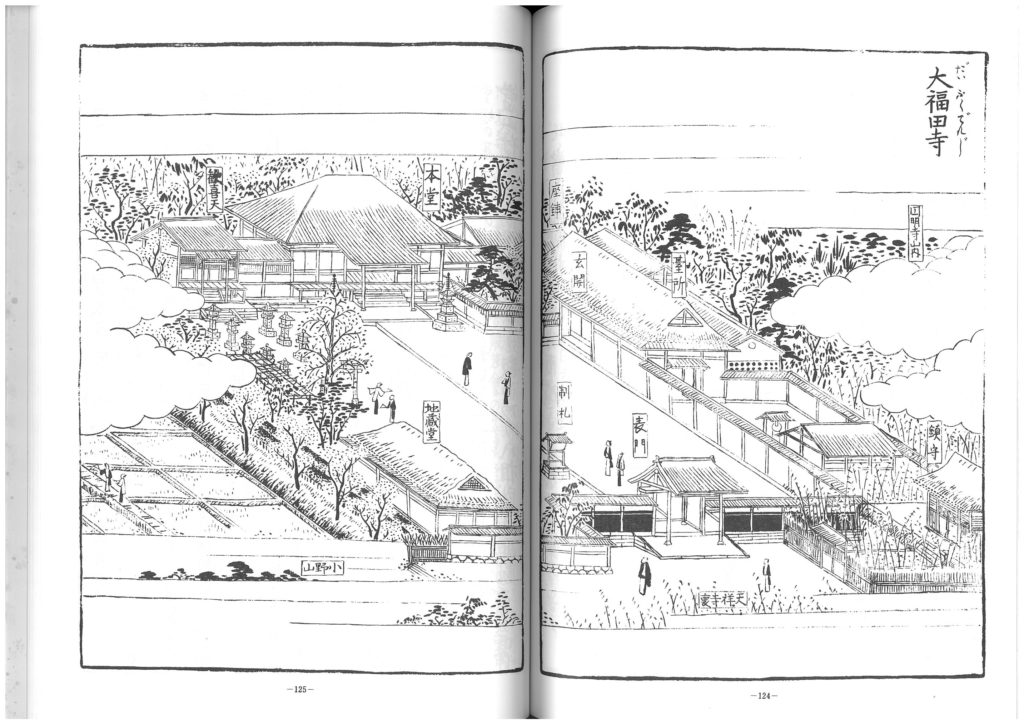

その大福田寺は、

今の大福田寺山門は、こちら。

桑名の町は変わったのでしょうか?それとも、変わっていない?

『久波奈名所図会』を手に、当時の町やそこに暮らす人々に思いを馳せながら、町歩きに出かけてみませんか?

<参考資料>

※桑名市立中央図書館では『久波奈名所図会』の写本と翻刻本(活字本)を所蔵しています。

(写本)

『久波奈名所図会』〔義道/著〕,〔工藤 麟渓/書・画〕享和2年[1802]序 3冊 L292ギ

『久波奈名所図会 上』〔義道/著〕,〔工藤 麟渓/装画〕享和2年7月序 1冊 L292ギ

(翻刻本)

『久波奈名所図会 影印校注 上巻』 義道/著,工藤 麟渓/装画 久波奈古典籍刊行会 1977 AL292ギ

『久波奈名所図会 影印校注 中巻』 義道/著,工藤 麟渓/装画 久波奈古典籍刊行会 1977 AL292ギ

『久波奈名所図会 影印校注 下巻』 義道/著,工藤 麟渓/装画 久波奈古典籍刊行会 1977 AL292ギ

『桑府名勝志 1~6』 義道/編 北勢史談会 1951 L292ソ

※デジタル資料を公開(PDFファイルで開きます)

『桑名市博物館紀要 第14号』 桑名市博物館 2020 AL069ク

『連鶴史料集 魯縞庵義道と桑名の千羽鶴』 桑名市博物館/編纂 岩崎書店 2016 AL754レ

<志るべ>

令和2年度桑名市立中央図書館アンケートを実施しています。

2020年10月1日(木)|投稿者:kclスタッフ

いつも桑名市立中央図書館をご利用いただき、ありがとうございます。

よりよい図書館にしていくため、皆様のご意見をお伺い致したく、アンケートにご協力をお願いします。

実施期間は以下の通りです。

アンケート実施期間:令和2年10月1日~10月31日

アンケート回収期間:令和2年10月1日~11月14日

アンケート用紙は桑名市立中央図書館で配布中です。館内の各所にアンケート用紙と回収ボックスを設置してあります。記入いただいたアンケート用紙をお入れください。

または、下のバナーよりPDFファイルを印刷して、図書館へお持ちいただくことでアンケートに回答することも可能です。

ご参加・ご協力をお待ちしております。

「あいたいきもち」

2020年2月16日(日)|投稿者:kclスタッフ

会ひたくて 逢ひたくて 踏む 薄氷

(『B面の夏』 黛 まどか/著 KADOKAWA 1994 より)

『B面の夏』黛 まどか/著 KADOKAWA 1994

こんにちは、「志るべ」です。

みなさま、いかがお過ごしですか。

寒い日がつづきますが、暦の上ではもう春。

冒頭の句も春の句で、季語は「薄氷」です。

『季語辞典』(関屋 淳子/文,山梨 勝弘/写真,富田 文雄/写真 パイインターナショナル 2012)には、「薄氷」は「うすらい」と読み、春先に寒さが戻り、うすうすと張る氷のこと。「うすごおり」とも読む、とあります。

会いたくて薄氷にそっと足をのせる気持ち、わかります。

ですが、この句から「薄氷をバリバリ踏んで、会いたい(逢いたい)人に会いに(逢いに)行く!」という勇ましい気持ちを読みとる女子高生がいるとか・・・

たのもしい限りです。

そもそも「会う」と「逢う」はどう違うのでしょう?

『漢字の使い分けときあかし辞典』(円満字 二郎/著 研究社 2016)によると、「会う」は、人が集まって話などをすること。「人と人とが面と向かって話などをする」場合に用いられる、とあります。

「逢う」は、漢詩では、旅の途中でたまたま一緒になってまた別れる、というような使い方が多く、「一緒にいる時間が貴重である」というニュアンスを持ち、「あう」ことの貴重さに重点を置きたい場合に用いるのがふさわしい、とあります。

「逢瀬」という言葉もありますが、「逢う」には、大切で、何か特別な意味合いが込められているようですね。

いずれにしても「あいたいきもち」には正直に、(「そっと」それとも「バリバリ」?)薄氷を踏んで会いに(逢いに)行った方がいいのかもしれません。

春は一歩を踏み出すのにふさわしい季節です。

もちろん「あいたい」対象は人ばかりではありません。

野の花に魅せられて、野の花に逢いたくて、世界を旅した人がいます。

『野の花に逢いたくて フランス旅日記』(高橋 永順/写真と文 冬樹社 1989)

高橋永順さんは、写真家でフラワーアーティスト。

この本には、フランス各地で出会った野の花の写真と、旅先でのできごとを綴った文章が収められています。

花教室も開設している永順さんの花選びの基本は、「今日はこれをいけたい!」とまっすぐに心に飛びこんで来る花を選ぶこと」(『永順花のレッスン』 高橋 永順/著 文化出版局 1988より)だそうです。

野生動物に会いたくて日本中を駆け巡った人もいます。

『野生動物に会いたくて』(増井 光子/著 八坂書房 1996)

『野生動物に会いたくて』増井 光子/著 八坂書房 1996

増井光子さんは獣医学博士で、上野動物園の園長もされた方です。

野生動物はどんな風に暮らしているのだろう?その生態に興味を抱いて日本中を巡りました。

動物の定点観察というのは、興味のない人にはなんとも退屈なものです。じっと座ってただひたすら動物が現われるのを待っているだけなのですから。でも私は、いつか現われるだろう相手のことを思いつつ待っている、その時間が好きです。・・・と語っています。

「あいたいきもち」は、待つ時間も楽しい時間へと変えてくれるようです。

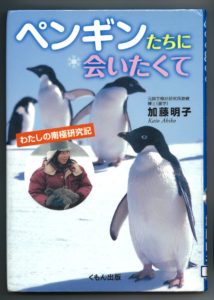

ペンギンたちに会いたくて、南極まで行った人もいます。

『ペンギンたちに会いたくて わたしの南極研究記』(加藤 明子/著 くもん出版 2009)

『ペンギンたちに会いたくて わたしの南極研究記』加藤 明子/著 くもん出版 2009

加藤明子さんは、南極鳥類研究者で、日本女性で初めて南極観測の外国隊に参加されました。

オーストラリア南極観測隊、フランス南極観測隊、そして日本南極観測隊とともに、計4回にわたり南極の海鳥類の調査にあたっています。ペンギンの背中に「データロガー」という小さな電子記録計を取りつけることで、ペンギンの生態をくわしく調査しました。

ちなみに、氷山は南極大陸に積もった雪がかたまってできた氷が流れ出したものなので、なめてもしょっぱくないそうです。

光の具合によって空色に見えたり、深い藍色に見えたり、深緑色に見えることもあり、夕日にあたるとピンク色や紫色に見えます。なんとも美しく、なんとも不思議な景色でした、と語られています。

「あいたいきもち」を抱くのは、人間だけとはかぎりません。

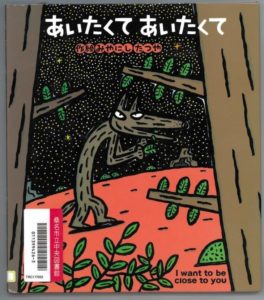

ケムシにあいたくてたまらないオオカミもいました。ただし、これは絵本の中のおはなしです。

『あいたくてあいたくて』(みやにし たつや/作・絵 女子パウロ会 2017)

『あいたくてあいたくて』 みやにし たつや/作・絵 女子パウロ会 2017

嫌われもののオオカミは、ひとりぼっちのケムシと大のなかよしになりました。いつも一緒のふたりでしたが、ある日突然、ケムシはオオカミの前から姿を消してしまいます。ケムシにあいたくてあいたくてたまらないオオカミは、クリスマスの前の日、ツリーをつくって夜空に祈ります。

「ケムシに あいたくて あいたくて・・・・・

どうぞ ケムシに あわせてください・・・・・」

オオカミの「あいたいきもち」は通じるのでしょうか。

けれど、いつも「あいたい」なにかがはっきりしているわけではありません。

誰にあいたいのか、何にあいたいのかわからない・・・

そんな気持ちになること、ありませんか?

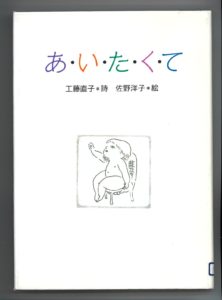

自分でもよくわからない「あいたいきもち」を、工藤直子さんが詩に書いています。

『あいたくて』工藤 直子/著,佐野 洋子/画 大日本図書 1991

だれかに あいたくて

なにかに あいたくて

生まれてきた―

そんな気がするのだけれど

それが だれなのか なになのか

あえるのは いつなのか―

おつかいのとちゅうで

迷ってしまった子どもみたい

とほうにくれている

それでも 手のなかに

みえないことづけを

にぎりしめているような気がするから

それを手わたさなくちゃ

だから

あいたくて

(『あいたくて』 工藤 直子/著,佐野 洋子/画 大日本図書 1991より)

工藤さんは、あとがきにこう綴っています。

迷子の気分は、じつはすきです。とても、なにかに「あいたく」なるから。そして「あえてうれしい」から、と。

やはり「あいたいきもち」は、人に力を与えてくれるようです。

「あいたいきもち」にまっすぐ向かっている人はもちろん、迷子になってしまった人のためにこそあるのが図書館です。

「あいたい」なにかがみつかるかもしれません。

図書館は迷子の「志るべ」なのですから。

<引用・参考資料>

『B面の夏』 黛 まどか/著 KADOKAWA 1994 911.3マ(書庫)

『季語辞典』 関屋 淳子/文,山梨 勝弘/写真,富田 文雄/写真 パイインターナショナル 2012 911.3キ(一般)

『漢字の使い分けときあかし辞典』 円満字 二郎/著 研究社 2016 R811.2エ(調べる)

『野の花に逢いたくて フランス旅日記』 高橋 永順/写真と文 冬樹社 1989 293タ(書庫)

『永順花のレッスン』 高橋 永順/著 文化出版局 1988 793タ(書庫)

『野生動物に会いたくて』 増井 光子/著 八坂書房 1996 482.1マ(書庫)

『ペンギンたちに会いたくて わたしの南極研究記』 加藤 明子/著 くもん出版 2009 488カ(児童)

『あいたくてあいたくて』 みやにし たつや/作・絵 女子パウロ会 2017 Eミ(児童)

『あいたくて』 工藤 直子/著,佐野 洋子/画 大日本図書 1991 Y911ク(ティーン)

<志るべ>