桑名・三重カテゴリの記事一覧

寅子と三淵さんと澤田さん

2024年8月1日(木)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、志るべです。

連日の暑さにもうぐったりですが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

水分補給に休養、くれぐれも体調にはお気をつけください。

さて、NHK連続テレビ小説、通称「朝ドラ」、ご覧になっていますか?

主人公は、日本で初めて女性弁護士となった「猪爪寅子(いのつめ ともこ)」

物語は、女性がまだ弁護士にはなれなかった時代からスタートしました。

今ではあたりまえのことがあたりまえではなかったそんな時代が、それほど遠い過去ではないことに驚きます。

ドラマは実話に基づくオリジナルストーリーで、モデルは三淵嘉子(みぶち よしこ)さん。

三淵さんは昭和13年(1938)、女性として初めて当時の「司法試験」に合格し、昭和15年(1940)に弁護士になりました。

三淵さんについて書かれた一冊がこちら

『三淵嘉子 先駆者であり続けた女性法曹の物語』神野 潔/著 日本能率協会マネジメントセンター 2024.3』

三淵さんはいやおうなく戦争に巻き込まれ、昭和19年(1944)から21年(1946)のわずか3年の間に、弟、夫、そして母と父、ご家族4人を亡くされています。

戦後は、昭和27年(1952)女性初の裁判官に、昭和47年(1972)女性初の裁判所長になりました。

三淵さんの年譜をたどると「女性初」の称号がついてまわり、その経歴には圧倒されますが、そのことだけを書き立てられるのは、たぶんご本人も不本意なのではないでしょうか。

著者の神野さんもその功績を、「女性であるという自覚より人間であるという自覚の下に生きて来た」という三淵さんの言葉を引用した上で、

「女性に対する教育に熱意を持ち、家庭裁判所と少年審判の発展に貢献し、法制審議会や日本婦人法律家協会で活躍するなど、一人の人間として嘉子の残した功績は大きなものがあるからです」(p11~12)

と、記しています。

ドラマにも描かれていますが、三淵さんは、家庭裁判所の設立、少年審判に尽力されました。

一人の人間として懸命に仕事に向き合って生きてきた、その結果が「女性初」という称号につながっているのですね。

巻末の<参考文献>には、当時の雑誌も紹介されています。

三淵さんが書かれた文章には、今のわたしたちが生きていく上で指針となる言葉がつづられています。

『婦人と年少者』(7-9 1959年)に掲載された「共かせぎの人生設計」という記事からは、三淵さんの仕事に対する考え方が伝わってきます。

こちらは、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービスで見ることができます。

「国立国会図書館デジタルコレクション」はご存じでしょうか?

「国立国会図書館デジタルコレクション」とは、国立国会図書館で収集しているデジタル資料を閲覧できるサービスです。

①ログインなしで閲覧可能

②送信サービスで閲覧可能(個人と図書館)

③国立国会図書館内でのみ閲覧可能

の三種類に分かれます。

①は、インターネットで自由に見ることができる資料です。

②は、登録すれば、ご自身のパソコンで見ることができる資料です(個人向けデジタル化資料送信サービス)

登録については、国立国会図書館の利用者登録(個人)をご覧ください。

また、当館にお越しいただければ、4階「歴史の蔵」のパソコンで閲覧することもできます。4階カウンターでご案内いたしますので、ぜひご利用ください。

➂は、国立国会図書館に来館しなければ見ることのできない資料になります。

『三淵嘉子 先駆者であり続けた女性法曹の物語』の<参考文献>で紹介している資料はほとんど、➁送信サービスで閲覧できるものです。

ドラマの中で、寅子は新しい「日本国憲法」に力を得て、法の世界に戻ることを決意します。そして司法省に乗り込んで、裁判官として採用するよう訴える場面がありました。

その時の寅子のセリフがこうでした。

「婦人の代議士も誕生しました。婦人の裁判官がいてもおかしくない。違いますか?」

民法改正に携わる寅子が、婦人代議士たちの意見を聞く場面もありました。

寅子が司法省の民法調査室で働き始めた頃には、衆議院選挙法改正を受けて総選挙が行われ、初の女性代議士が全国で39人誕生していました。

この39人の中の一人が桑名の女性でした。

桑名から、日本で初めての女性代議士が生まれていたのです。

その人は、社会党から立候補した澤田ひささん(明治30年(1897)生まれ)

49歳で日本社会党の新人議員となり、衆議院議員1期を務めました。

『三重の女性史』(三重の女性史編さん委員会/編さん 三重県文化振興事業団三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 2009.3 )には、「桑名市で夫とともに時計商を営んでおり社会党から立候補した」(p98)と記されています。

またまた、「国立国会図書館デジタルコレクション」を開いてみましょう。

『衆議院議員党籍録 第1回帝国議会~第92回帝国議会』 帝国議会衆議院 1957

253コマ:第22回総選挙(昭和21年4月10日)第90回議会(臨時) 日本社会党 三重 澤田ひさ

256コマ:第91回議会(臨時) 日本社会党 三重 澤田ひさ

260コマ:第92回議会 日本社会党 三重 澤田ひさ

日本社会党議員のところに、澤田さんの名前がありました。

こちらは、①ログインなしで閲覧可能な資料です。

ちなみに、ドラマで寅子は、初代最高裁判所長官である星朋彦の著書の改稿を朋彦の息子、航一と手伝います。

その著書のモデル『日常生活と民法』(三淵忠彦/著)も国会デジタルコレクションで見ることができます。

改稿前の大正15年(1926)版は①ログインなしで閲覧可能、三淵さんが改稿にかかわった昭和25年(1950)版は②送信サービスで閲覧可能な資料です。

ドラマで紹介された、著者の想いを記した序文も読むことができます。

昭和25年(1950)版には「関根小郷、和田嘉子補修」(和田は三淵さんの旧姓)とあり、実際は三淵忠彦さんの息子、乾太郎さん(ドラマでは星航一)と改稿を行ったのではないようですが。

「国立国会図書館デジタルコレクション」大活躍です。

古い資料だけど見てみたいなと思った時、もしかすると「国立国会図書館デジタルコレクション」にあるかもしれません。

一度検索してみることをおすすめします。

ドラマの中で、納得できないことに「はて?」と首をかしげてきた寅子ですが、「はて?」を変えていくことの難しさは、今も変わらないのかもしれません。

わたしたちの今は、三淵さんや澤田さんが切り開いてきてくれた道筋の先にあります。

寅子の言葉「憲法にもあるように、よりよく生きていくことに「不断の努力」を惜しまない」ようありたいものです。

図書館には他にも、三淵さんに関する本や、ドラマの台本をもとに小説化した『虎に翼 上』もあります。

ぜひ、そちらもあわせてご利用ください。

<引用・参考資料>

『三淵嘉子 先駆者であり続けた女性法曹の物語』神野 潔/著 日本能率協会マネジメントセンター 2024.3 /289.1/ミ/

『三淵嘉子の生涯 人生を羽ばたいた“トラママ” 』 佐賀 千惠美 /著 内外出版社 2024.4 /289.1/ミ/

『三淵嘉子と家庭裁判所』 清永 聡/編著 日本評論社 2023.12 /289.1/ミ/

『三淵嘉子 日本初の女性弁護士』 長尾 剛/著 朝日新聞出版 2024.3 M/913.6/ナガ/

『日本初の女性裁判所長三淵嘉子』 平凡社 2024.4 /289.1/ミ/

『虎に翼 上』 吉田 恵里香/作,豊田 美加/ノベライズ NHK出版 2024.3 /913.6/トヨ/1

『三重の女性史』 三重の女性史編さん委員会/編さん 三重県文化振興事業団三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」 2009.3 L/367/ミ/

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/

<志るべ>

江戸の桑名の水事情

2024年6月1日(土)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、かぶらです。

梅雨の気配が近づき、道端の紫陽花にもよく目がとまる季節になりましたね。

雨の日にお気に入りの傘や雨具を身に着けてお出かけするのも楽しいですが、お家でゆっくり読書をするのはいかがでしょうか?

今回は「雨」にちなんで、江戸時代の桑名の水事情についてご紹介したいと思います。

![]()

現代では、どこの家庭でも蛇口をひねれば綺麗な水が流れる桑名ですが、かつては「白く濁った“桑名の蛤水”」と揶揄されたこともありました。

2017年公開のブログ「諸戸家と桑名」でも少しご紹介しましたが、桑名は木曽・揖斐・長良川の河口に位置し、もともと海であった場所に泥砂が堆積してできた低湿地です。

この為、古来から水質が良くなく、少し白く濁った水を「桑名の蛤水」といわれました。

江戸時代の桑名のガイドブックともいえる資料、長円寺の僧・義道による『久波奈名所図会 影印校注 上巻』に天正元亀(1570~1592)以前の桑名の様子を描いた絵図があります。

今とは異なる当時の町屋川(現在の員弁川)・大山田川の流れがよくわかります。

※義道と『久波奈名所図会』については、2020年公開ブログ「桑名駅が生まれ変わりました!」にて詳しくご紹介しています。

町屋川や大山田川から汲んできた水を飲料水として売る「水売り」が成り立ったのも、当時の桑名の水質によるものでした。

しかし、日々川へ水を汲みに行っては町中で売るというのも中々手間がかかります。

そこで、桑名藩第4代藩主・松平定行の命によって、寛永3年(1626)より上水道が建設され、完成したのが御用水道、のちの「町屋御用水」です。

全長は吉津屋御門から町屋川水源まで約2キロメートル。

水源から御門までは自然の勾配に従って開渠(かいきょ/*蓋掛けされていない水路)で通され、御門より城下の町へは、地中の樋管を通って水が運ばれます。

江戸時代に造られた飲料用の水道としては、“水道のはじめ”といわれる江戸の神田水道が有名ですが、町屋御用水は全国で6番目にできたもので、当時の桑名の土木技術の高さを窺えます。

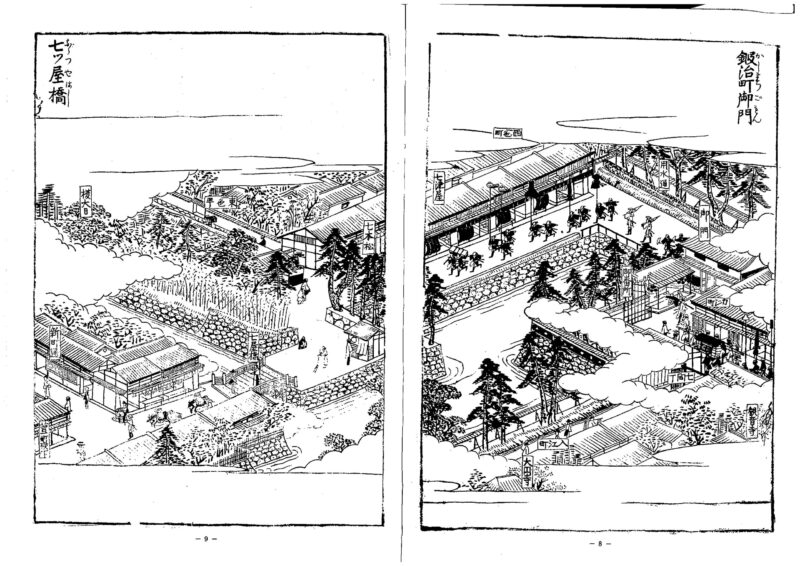

『久波奈名所図会 影印校注 下巻』の「鍛冶町御門」の図では、右上に「用水通」が描かれています。

用水通

町中を走る用水通が描かれたものは少なく、大変貴重な図です。

用水通を通る水を汲むため、町の所々に水汲井戸を設けて人々は生活用水に使いました。

このような井戸は「通り井」と呼ばれ、江戸の中頃には城内・武家地・町人地を合わせ、200基を越えたと言われています。

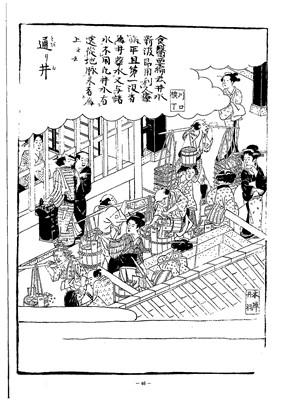

通り井の賑わいの様子も『久波奈名所図会 影印校注 上巻』に描かれています。

井戸自体は手前の屋根に半分ほど隠れてしまっていますが、石造りの井戸枠が見えます。

一般的な井戸によく見る滑車は設けられていないことから、この井戸は滑車式ではなく、長い竿の付いた釣瓶を使って人々は水を汲んでいたのでしょう。

かつて桑名の町中を巡った町屋御用水ですが、明治37年(1904)に諸戸水道が開通したことにより、およそ280年の役目を終えました。

現在では町屋川からの取水口から益世小学校東側に至る区間の約1キロ少々だけが、かろうじて水路としての姿を偲ばせています。

残る大半については、本来の流路すら定かでない部分が多いようです。

しかし、昭和37年(1962)9月23日に行われた江戸町から川口町へかけてのガス・水道工事の折に、通り井の遺構である石組みが発見されました。

これは江戸町通り井のうちの一つで、同じ道筋に位置する川口町でも平成2年(1990)3月に通り井の枡が発見されています。

この位置を後世に伝えるため、発見地点の路面には「井」と彫られた目印の石が埋め込まれました。

「井」と刻まれた石(2016年スタッフ撮影)

「町屋御用水」の解明を目的とした、本格的な発掘調査はこれまで実施されていません。

川口町の通り井遺構のように、道路工事など偶然によるものでなければ中々発見することは難しく、また、体系的な調査が行われないままに終わることがほとんどです。

しかし、平成30年(2018)に市が行った伝馬町の伝馬公園における遺跡発掘調査で、上水道管が初めて敷設された状態で発見されました。

東西方向に複数接続した状態で出土した土管は、瓦と同じように焼かれ、城下の瓦師が大量生産したものではないかと推測されます。

発掘調査で当時の使用状況が具体的に分かったのは初めてで、とても貴重な成果でした。

![]()

今回は江戸の桑名の水事情についてご紹介しました。

雨が上がって外へ出た時に、「もしかして、この下に江戸時代の水道が残っているかも?」なんて考えながら桑名の街を歩いてみるのも楽しいかもしれませんね。

お出かけのお伴に『久波奈名所図会』もいかがでしょうか?

<参考資料>

『久波奈名所図会 影印校注 上巻』(義道/著,工藤 麟渓/挿図,久波奈古典籍刊行会/編集 光書房 1977序 AL292ギ)

『久波奈名所図会 影印校注 下巻』(義道/著,工藤 麟渓/挿図,久波奈古典籍刊行会/編集 光書房 1977あとがき AL292ギ)

『町屋御用水調査報告書』(桑名市教育委員会 2004 L519マ)

『日本の上水 増補改訂』(新人物往来社 1995 AL518ホ)

『中日新聞地方版縮刷版(三重県北勢版) 平成30年9月~12月(2018)』(双光エシックス(制作) 中日新聞社 [2019] L071チ)

※「町屋御用水」の記事は2018年12月6日p15にあり

<かぶら>

文学と桑名~松尾芭蕉と泉鏡花~

2024年2月10日(土)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、志るべです。

立春を過ぎ、季節はもう春。

![]()

とはいえ、まだまだ寒い日がつづいています。

みなさまいかがお過ごしでしょうか。

4階「歴史の蔵」の前では、2月1日~3月26日(2月2日~7日は蔵書点検で休館)、「文学と桑名」と題して特集展示を行っています。

今年度の「昭和の記憶収集資料展」の講演会のテーマも文学でした。

講師は郷土史家の西羽晃(にしは あきら)先生で、昭和初期の桑名ゆかりの文学者、堺利彦、高橋俊人、中原中也についてお話ししていただきました。

今回の特集展示では、松尾芭蕉と泉鏡花を取り上げています。

伊賀上野出身の松尾芭蕉は、三重県人にとって身近な存在で、「芭蕉さん」と親しく呼ばれています。

生涯旅をつづけた芭蕉は各地にゆかりの地がありますが、ここ桑名にも何度か立ち寄っています。

展示では、桑名の白魚を詠んだ句を紹介しています。

芭蕉さんも、桑名産の白魚を賞味されたのでしょうか。

「野ざらし紀行」の旅の途中、桑名で詠んだ句がこちら、

明ほのやしら魚しろきこと一寸

(『芭蕉全句 上巻』 加藤 楸邨/著 筑摩書房 1969 所収)

同じ白魚を詠んだ句ですが、『笈日記』(各務支考/編)には、

雪薄し白魚しろき事一寸

(『日本名著全集 江戸文芸之部 第3巻 芭蕉全集』所収)

とあります。

この二作、「雪薄し」の句が初案の句とされ、最初「雪薄し」と詠みましたが、雪の白と白魚の白では印象が散漫になるため、「明ほのや」に改めたと考えられています。

現在、浜の地蔵(龍福寺)には両方の句碑があり、昭和43年2月20日、「芭蕉「野ざらし紀行」跡白魚句碑等」として、市の指定文化財(史跡)に指定されました。

くわしくは4階の特集展示をご覧ください。

句碑について書かれた本は、こちらをどうぞ。

『桑名市の指定文化財』(桑名市教育委員会 1985)

『くはな文学碑めぐり』(むらさき会/編 むらさき会 1991.1)

『三重県の文学碑 1 北勢編』(本城 靖/著 三重県郷土資料刊行会 1976)

また、春日神社には芭蕉直筆の短冊があります。

明ほ乃や白魚白き事一寸 芭蕉桃青

こちらも昭和41年(1966)11月22日、市の文化財(書跡)の指定を受けています。

さて、もう一人は、泉鏡花です。

鏡花は、石川県金沢町(現・金沢市)生まれで、父・清次は彫金師、母・鈴は能楽師の娘です。

鏡花は母親を早くに亡くし、母への感情は、作品の主要なテーマの一つとなっています。

桑名を舞台とした作品に『歌行燈』(泉 鏡花/作 改版 岩波書店 2017.6)があります。

明治42年(1909)、鏡花ら文芸革新会の一行は、鳥羽、宇治山田、桑名、名古屋などを旅行し、講演会を開いています。この講演旅行の際の見聞を踏まえて『歌行燈』は執筆されました。

鏡花らは船津屋に宿泊しました。

船津屋は、昔の大塚本陣を改築した旅館兼料理屋で、揖斐川を臨む絶景の地にあり、作中では、「湊屋」として登場しています。

当時の船津屋は戦災で焼失し、現在の船津屋は戦後に建てられました。

昭和14年(1939)、久保田万太郎が新生新派のために劇化した縁で、船津屋には久保田万太郎の句碑があります。句には、湊屋裏河岸から這いあがっていたずらする獺(かわうそ)の姿が詠まれています。

かはをそに火をぬすまれてあけやすき 久保田万太郎

などと、さも鏡花の作品にくわしいかのように書いておりますが・・・

これまで何度も『歌行燈』(読破)にチャレンジし、その度に挫折。

読み通せたことがありませんでした。

『歌行燈』が発表されたのは明治43年(1910)

今から100年以上前の作品とはいえ、きちんと活字化されているし、注もたくさん付いています。

明治の文豪、鴎外や漱石よりも後に生れている鏡花の作品が読み進められないなんて。

お恥ずかしい限りですが、文章に馴染めないのです。

独特の文体もさることながら、話がややこしい。

うどん屋と湊屋、二つの場面が入れ替わりながら話が進んでいきます。

おまけに『東海道中膝栗毛』(『新編日本古典文学全集 81 東海道中膝栗毛』 小学館 1995.6 所収)の一節が随所に組み込まれていて、これまたややこしい。

言い訳ですが、挫折する要素、満載です。

そんな体たらくの私なのですが、今回初めて読み終えることができました。

その力強い味方となったのがこちらの一冊。

『本当にさらさら読める!現代語訳版 泉鏡花<観念・人世>傑作選』(泉 鏡花/著,秋山 稔/監修,白水 銀雪/訳 KADOKAWA 2020.8)

タイトルに歌われているとおり、さらさら読めるように訳されています。

ストーリーがわかってから読み直すと、原文も読みやすく感じました。

作中に登場する『東海道中膝栗毛』も、現代語抄訳でいかがでしょう。

『現代語抄訳で楽しむ 東海道中膝栗毛と続膝栗毛』( [十返舎 一九/作],大石 学/監修 KADOKAWA 2016.9)

『東海道中膝栗毛』に親しむことで、『歌行燈』の世界をよりお楽しみいただけるのではないでしょうか。

茶屋で焼蛤を食べて一休みする旅人の姿、行燈が掛かる町を走り抜ける人力車、当時の桑名の風景が浮かんできます。

図書館の展示を見て「おうち読書」を楽しみながら、あと少し、本格的な春の訪れを待ちませんか?

<引用・参考資料>

『芭蕉全句 上巻』 加藤 楸邨/著 筑摩書房 1969 /911.3/カ/1

『日本名著全集 江戸文芸之部 第3巻 芭蕉全集』 日本名著全集刊行会 1929 /918/ニ/

『くはな文学碑めぐり』 むらさき会/編 むらさき会 1991.1 AL/902/ク/

『三重県の文学碑 1 北勢編』 本城 靖/著 三重県郷土資料刊行会 1976 AL/902/ミ/

『桑名市の指定文化財』 桑名市教育委員会 1985 AL/709/ク/

『泉鏡花<観念・人世>傑作選 本当にさらさら読める!現代語訳版』 泉 鏡花/著,秋山 稔/監修,白水 銀雪/訳 KADOKAWA 2020.8 /913.6/イズ/

『歌行燈』 泉 鏡花/作 改版 岩波書店 2017.6 AL/936/イ/

『新編日本古典文学全集 81 東海道中膝栗毛』 小学館 1995.6 Z/918/シ/81

『現代語抄訳で楽しむ東海道中膝栗毛と続膝栗毛』 [十返舎 一九/作],大石 学/監修 KADOKAWA 2016.9 AL/292/ジ/

<志るべ>

あけましておめでとうございます。2024

2024年1月4日(木)|投稿者:kclスタッフ

あけましておめでとうございます。

今年も中央図書館とスタッフブログ「ブックとラック」を

よろしくお願いします。

桑名市中央図書館は、1月4日から開館しております。

皆さま、お正月はいかがお過ごしでしょうか?

年末年始に移動を希望する人数は、コロナ前にかなり戻ったとニュースを見ました。

せっかくのお正月、帰省でも旅行でも、行きたい場所で過ごしたいところ。

その行きたい場所に図書館が入っていれば幸いです。

令和6年、今年の干支は「辰」です。

龍は十二支で唯一の空想上の動物ですが、古くから縁起の良い生き物とされてきました。

この一年も良い年にしてくれることを期待したいです。

ところで「辰」という漢字ですが、十二支以外で「龍」の意味で使用するのを見たことありますか?

恐らく、思いつかないのではないでしょうか。

なぜなら、一説によると十二支の動物は、十二支の思想を広める際に一般の人にも分かりやすいように当てはめたものだからです。

つまり、本来「辰」の漢字には龍という意味はなかったそうです。

『岩波新漢語辞典』(山口 明穂/編,竹田 晃/編 2014.1)で「辰」と引くと、以下のように書かれています。

【辰】たつ・シン(漢)・とき(名)

①十二支の第五。たつ。方角では東南東、時刻では午前八時(の前後各一時間)に当てる。「戊辰」

②とき。日(がら)。「佳辰・誕辰」

③天体。星。「星辰・北辰・辰宿」

確かに②や③を見ると、龍との繋がりは薄い漢字に見えます。

十二支の龍の意味は後から追加されたからなのでしょうね。

ちなみに、「誕辰」と書いて「誕生日」や、「北辰」と書いて「北極星」という意味になるそうです。

漢字の意味が分かると、読みやすくなって面白いですね。

誕生日カードに書いてみても良いかもしれません。

ただ、龍のような生き物の意味がない漢字なのかというと、そうでもありません。

一説になりますが、この「辰」という漢字は象形文字、いわゆる物の形を模倣して作られた漢字だとされています。

それによると「辰」の形は、二枚貝の殻から、弾力のある足をぴらぴら出している様子を表しているそうです。

二枚貝から足・・・絵面としても、なかなかシュールですね。

そんな漢字が十二支の龍に選ばれるとは、滝登りの鯉も二度見しそうな変貌です。

十二支を広める目的では採用されなかったでしょうが、もしこちらの意味で広まっていたら、十二支に交じる二枚貝がいたのかもしれません。

うさぎと蛇の間にしれっと混ざる二枚貝、神様の元へえっさほいさと走る二枚貝、年賀状で自慢の足を披露する二枚貝たち・・・

ちょっと見てみたかった気もしますね。

更につけ加えると、「辰」は「蜃」の字源(起源となった漢字)でもあります。

「蜃」とは、蜃気楼を作り出すとされた伝説の生き物で、この「蜃」の口から海上に吹いた気が、楼閣・城市の形をしたことから、「蜃気楼」と呼ばれたそうです。

そして、その正体といわれている姿の一つが竜、もう一つが大蛤です。

ところで、蛤といえば、桑名の名産ですよね。

実は、この桑名を舞台に大蛤の姿の「蜃」が描かれている絵が存在します。

その一つがこちら、二代目歌川国貞の「春季蜃気楼」(桑名市博物館所蔵)です。

-1024x517.jpg)

「春季蜃気楼」二代目歌川国貞[作] (『北斎・広重・国芳 浮世絵に見る東海道五十三次・桑名,特別企画展』より)

現れた蜃気楼に仰天する人々と、我関せずと悠々と氣を吐く大蛤。

浮世絵らしい鮮やかな色彩が見応えがある一方、少しユーモラスな場面に、くすっと笑ってしまいます。

こちらは、桑名市立図書館の『北斎・広重・国芳 浮世絵に見る東海道五十三次・桑名,特別企画展』(桑名市博物館/編 2013.10 p80, 解説p113)に掲載されています。

この絵以外にも、著名な浮世絵画家による「蜃」の絵や、桑名に関わる浮世絵が数多く載っています。

貸出も可能なので、気になる方は是非借りてみてください。

また、「辰」の意味にはもう一つ、形声文字(音を表す文字と意味をあらわす文字を組み合わせた漢字)と考える説もあります。

乙+匕+二+厂で「辰」となり、この組み合わせは、草木が盛んに成長し整っていく様子を表すのだそうです。

これも活力あふれた良い年になりそうな素敵な意味ですね。

今年はどんな年になるでしょうか。

桑名市立中央図書館が、良いお年を過ごせる一助になればと思います。

この一年も、皆さまのご来館お待ちしております。

▼引用・参考資料

『干支の漢字学』 水上 静夫/著 1998.12

『部首ときあかし辞典』 円満字 二郎/著 2013.5

『岩波新漢語辞典』 山口 明穂/編,竹田 晃/編 2014.1

『新潮日本語漢字辞典』 新潮社/編 2007.9

『新選漢和辞典 第8版』 小林 信明/編 2022.2

『角川新字源』 小川 環樹、他/編 2017.10

『北斎・広重・国芳 浮世絵に見る東海道五十三次・桑名,特別企画展』 桑名市博物館/編 2013.10

第二弾 桑名ゆかりの有名人

2023年6月16日(金)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、「志るべ」です。

梅雨入りを迎える季節となりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

早いもので、今年も半分が過ぎようとしています。

![]()

2月の、かぶらの記事「桑名ゆかりの有名人」お読みいただけましたか?

大河ドラマでも活躍する三人、本多忠勝、服部半蔵、千姫をご紹介しました。

ドラマは着々と進み、忠勝は常に家康の側に仕え、半蔵は御用とあらばどこからともなく風のように現れます。

忠勝は、鹿角の冑を身に着けて立派な槍「蜻蛉切(とんぼきり)」を持った、いかつい武将のイメージが強いですが、ドラマの中ではまっすぐで初々しい、若き姿が印象的です。

忍者として知られる半蔵は、自分は武士であって忍者とは呼ばれたくないというちょっと屈折した部分を持って描かれています 。

家康の孫娘、千姫は現時点では登場していません(まだ生まれていませんね)

![]()

今回は第二弾としてさらに、家康に関係する「桑名ゆかりの有名人」をご紹介します。

まず、桑名藩主、久松松平定勝とその家系。

家康の実母、於大の方は初め松平広忠に嫁ぎ、家康を生みます。

ところが実家の水野家(兄の水野信元)が今川家(嫁ぎ先である松平家の主君)から織田方についたため、離縁となりました。

その後、於大の方は久松俊勝に再嫁し、生まれた男子の一人が定勝でした。定勝は家康の異父弟であることから松平姓を許され、本多家が姫路へ移封となった後、桑名藩主となりました。

定勝の後はその子、定行が継ぎ、定行が伊予国松山藩(現在の愛媛県松山市)へ移封すると定行の弟、定綱が藩主として桑名に入ります。

この定綱の家系が桑名の久松松平家で、幕末に京都所司代を務めた桑名藩主、定敬(会津藩主松平容保の実弟)へとつながっていきます。

久松松平家は越後高田藩(現在の新潟県上越市)、陸奥国白河藩(現在の福島県白河市)と一旦桑名を離れます。白河藩時代には、寛政の改革に取り組んだ老中松平定信を藩主としています。

その後、文政6年(1823)の国替えで再び桑名へ戻り、この地で幕末を迎えました。

そのため久松松平家の史料は桑名に残されています。

桑名の人々から「鎭國さん」として親しまれている鎭國守國神社には、鎭國公(定綱)と守國公(定信)が祀られています。

また、鎭國守國神社の楽翁公百年祭記念寶物館には数々の久松松平家に関する史料が収められています。中には、国の重要文化財「集古十種板木」(松平定信の命により、全国の神社仏閣や諸家に伝わる名品を模写蒐集し編集したもの)もあります。

収蔵品は、

『桑名松平伝来資料史料調査報告書 鎮國守國神社所蔵資料目録』(桑名市教育委員会 2004.3)

にまとめられています。

また、桑名市立中央図書館では久松松平家の家譜を所蔵しています。

デジタル化した家譜はこちらをご覧ください。

『御家譜 全』

![]()

次は、桑名藩主、奥平松平忠雅とその家系。

すでにドラマに登場している、家康の長女亀姫(母は正室瀬名、築山殿)は奥平信昌に嫁ぎ、忠明を生みます。家康の娘と結婚したことから、奥平家も松平姓を許されました。

久松松平家(定綱の家系)が高田へ移封になると、忠雅(忠明の子である忠弘の孫)が藩主として桑名へ入りました。

文政6年(1823)に久松松平家が桑名へ戻ると、奥平松平家は武蔵国忍藩(現在の埼玉県行田市)へ移り、忍で幕末を迎えました。

そのため奥平松平家の史料は行田市に残されています。

『松平家四百年の歩み 長篠城より忍城へ』

奥平松平家の歴史をじっくりと辿ることができます。

『松平家四百年の歩み 長篠城より忍城へ』(大沢 俊吉/著 講談社・音羽サービスセンター(製作) 1970)

![]()

それにしても久松家や奥平家だけでなく、家康を中心に親戚関係でつながる家と人、複雑すぎます。

それぞれの家や人にさまざまな思いや野望があって・・・

家康はこれら膨大な親戚関係をすべて把握していたのでしょうか。

本やドラマに登場する人物は、描かれ方によってずいぶん印象が異なります。

本当はどんな人たちだったのでしょう?

元々、人はいろんな側面を持ち合わせているということでしょうか。

いずれにしても今とは異なる時代を生きた人たち、現代の尺度で測るのは難しいかもしれませんね。

図書館の資料を通して家康の時代、当時の桑名、そしてそこに生きた人々に思いを馳せてみませんか?

![]()

<紹介資料>

『桑名松平伝来資料史料調査報告書 鎮國守國神社所蔵資料目録』 桑名市教育委員会 2004.3 AL/025/ク/

『御家譜』 L/AKI/ROM/0300

『松平家四百年の歩み 長篠城より忍城へ』大沢 俊吉/著 講談社・音羽サービスセンター(製作) 1970 L/205/オ/江戸

<志るべ>