ブログの記事一覧

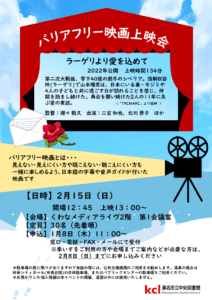

【満員御礼】バリアフリー映画上映会『ラーゲリより愛を込めて』を開催します!

2026年1月4日(日)|投稿者:kclスタッフ

【バリアフリー映画】とは

目が見えにくい方、耳が聴こえにくい方など

どなたでも楽しめるよう、日本語字幕や音声ガイドを付与した映画です。

画像を選択すると拡大します(PDF)

![]()

上映作品|『ラーゲリより愛を込めて』(2022年公開 上映時間134分)

内容|第二次大戦後、零下40度の厳冬のシベリア。強制収容所(ラーゲリ)で山本幡男は、日本にいる妻・モジミや4人の子どもと共に過ごす日が訪れることを信じ、仲間を励まし続けた。再会を願い続けた2人の11年に及ぶ愛の実話。(「TRCMARC」より抜粋)

監督:瀬々敬久 出演:二宮和也、北川景子 ほか

日時|2026年2月15日(日)13:00~16:00

場所|くわなメディアライヴ 2階 第1会議室

定員|30名(先着順)

参加費|無料

申込方法|桑名市立中央図書館窓口、または電話・FAX・メールのいずれかで受付

※当日、車いすでのご来館や会場までのご案内などサポートが必要な方は、

2月8日(日)までにお申し込みください

申込開始|1月8日(木)午前11:00~

※2026/1/18更新

好評につき定員に達したため、申込受付を終了いたしました。

ご関心をお寄せいただき、ありがとうございました。

(キャンセル待ちはありません)

申込先|桑名市立中央図書館

電話番号|0594-22-0562

FAX番号|0594-22-0795

E-Mail|kcl@cello.ocn.ne.jp

※FAXでお申し込みの場合、数日中に返信いたします。

7日以内に返信がない場合、お手数ですが電話またはメールにてご連絡ください。

どなたでもご参加いただけます。

皆さまのご参加をお待ちしております。

駐車場の数に限りがありますので来館の際には、公共交通機関のご利用をお勧めします。

満車の場合は柿安シティホール(市民会館)の立体駐車場または、

桑名市パブリックセンターの駐車場をご利用ください。

お預かりした個人情報は本イベントの開催、運営以外には使用いたしません。

新年のごあいさつ 2026

2026年1月4日(日)|投稿者:kclスタッフ

あけましておめでとうございます

今年も桑名市立中央図書館とスタッフブログ「ブックとラック」を

よろしくお願いいたします

![]()

みなさま、お正月はいかがお過ごしでしょうか? 志るべです。

今年の干支は「午」ですね。今や、日々の暮らしの中で馬を目にする機会はなくなりましたが、かつて馬が身近にいた時代がありました。

江戸時代、桑名は東海道五十三次の内42番目の宿場町で、交通の要衝として重要な役目を担っていました。宿場には2つの役割がありました。ひとつは旅人に宿泊や休憩の場を提供する役割、もうひとつは人、物、情報を次の宿場へ運ぶ役割です。もちろん鉄道も車もありません。活躍したのが宿場に常備された「伝馬(てんま)」と呼ばれる馬でした。

公用の信書や荷物を人と馬が次の宿場まで運び、次々とリレー形式で目的地まで運ぶ制度を伝馬制度といいます。

慶長6年(1601)、「御伝馬之定」(『三重県史 資料編 近世4上』所収)が幕府から発布され、桑名宿には伝馬用の馬36疋(匹)を常備しておくことが定められました。そして、伝馬を利用するには「伝馬朱印状」(『三重県史 資料編 近世4上』所収)が必要でした。

馬だけでなく人も大活躍でした。その健脚ぶりには驚かされます。腹掛けに脚絆、はちまき巻いて飛脚箱をかついで走る姿、目に浮かびませんか? 大名や旗本から商人、名主、文人と利用層は拡大し、飛脚は次第にビジネス化していきます。御用(公用)荷物と町人荷物が同時に「公私混載」で運ばれていたといいます。

くわしくはこちら。

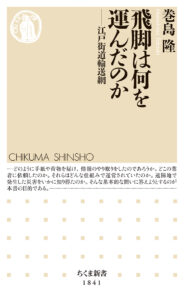

『飛脚は何を運んだのか』(巻島 隆/著 筑摩書房 2025.2)

『南総里見八犬伝』で有名な戯作者、曲亭(滝沢)馬琴の日記を読み解いて、飛脚について分析しています。馬琴は、江戸から伊勢国松坂(松阪市)に手紙を早便で、八日間を指定して出しています。早便は並便より短い規定日数(日限(ひぎり)という)で運ぶ特急便で、四日限(よっかぎり)、五日限、六日限などの日数設定がありました。手紙や原稿、資金や物資だけでなく各地の火災、地震、洪水といった情報も運ばれました。それによって人々は遠くで起きた災害の状況を知ることができたのです。

伝馬制度は、新政府が近代化を進める中、明治5年(1872)に廃止されました。

そんな頃、海外で人と馬はどういう関係にあったのでしょう?

明治10年(1877)、イギリスで『黒馬物語』という物語が発表されました。著者は、アンナ・スーウェル (Anna Sewell)、原題は「ブラックビューティ」(Black Beauty)。馬の視点で描かれた物語です。

『少年少女世界名作全集 6 黒馬物語』(ぎょうせい 1995.2)

著者は、子どもの頃のけががもとで一生足の痛みに苦しみ、『黒馬物語』を書いていた頃は外へ出ることもできなくなっていました。6年かけて作品を完成させ、出版の翌年に亡くなりました。生涯にこの作品1冊しか残していません。

訳者の足沢良子(たるさわ よしこ)さんが書かれた「解説」には、「彼女が生きた時代は、ビクトリア朝時代として、イギリスがもっとも富み栄えた時代でした。けれど富み栄えた都市の底辺には、ひどい貧困があったのです。(中略)彼女は作品の中で、その矛盾を、静かにけれど強く、馬という動物を通して訴えています」とあります。

また、馬について、「当時のイギリス人の生活には、なくてはならない動物でした。狩りや競馬のほかに、馬車というものが、現在の列車(当時、汽車はまだ、非常にぜいたくな乗り物でした)や車の役目を果たしていましたから」と書いています。

幼いころの黒馬ブラック・ビューティーは、牧場でかあさんと幸せに暮らしました。けれどその後、持ち主が次々と変わり、生活は一変します。つらい経験が描かれますが、著者の文章には馬への愛情、あたたかいまなざしが感じられます。

最後の1冊は、こちらの絵本。

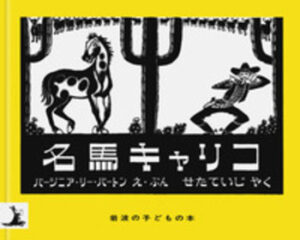

『名馬キャリコ』(バージニア・リー・バートン/え・ぶん,せた ていじ/やく 岩波書店 1979.11)

作者は、『ちいさいおうち』や『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』でおなじみのバージニア・リー・バートン。

カウボーイのハンクと馬のキャリコが暮らすサボテン州は、どこにも囲いがなく、かぎがなく、牢屋がありません。それをいいことに、すごみやスチンカーと仲間たちは、牛どろぼうを企てます。さて、この悪漢どもをどうやって撃退するのか?

挿絵はモノクロで、見返しには写真のフィルムのようにすべての場面が順に載せられています。

最後のページは、みんなで新年を迎える場面で終わります。

かしこいキャリコのように、わたしたちも問題を解決していきたいものです。

どうぞ今年が平和な年でありますように。

![]()

<参考・紹介資料>

『日本交通史』(児玉 幸多/編 吉川弘文館 1992.11 )

『三重県史 資料編 近世4上』(三重県/編集 三重県 1998.3)

『飛脚は何を運んだのか』(巻島 隆/著 筑摩書房- 2025.2)

『少年少女世界名作全集 6 黒馬物語』(ぎょうせい 1995.2)

『名馬キャリコ』(バージニア・リー・バートン/え・ぶん,せた ていじ/やく 岩波書店 1979.11)

『ちいさいおうち』(バージニア・リー・バートン/文・絵,石井 桃子/訳 岩波書店 1991)

『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』(バージニア・リー・バートン/ぶん え,むらおか はなこ/やく 福音館書店 1961.8)

<志るべ>

クリスマス工作「毛糸でクリスマスリースを作ろう!」を開催しました!

2025年12月22日(月)|投稿者:kclスタッフ

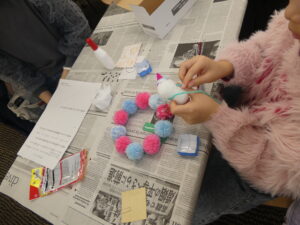

2025年12月14日(日)桑名市立中央図書館 4階 研修室2で

「毛糸でクリスマスリースを作ろう!」を開催しました。

全10組、合計24名の方に参加していただきました。

![]()

厚紙の土台に、毛糸で作ったポンポンを自由に飾り付けました。

みなさん夢中になって飾り付けを楽しんでいました。

自由な発想と想像力ですばらしい作品が完成しました。

ボンドが乾くのを待つ間は、クリスマスをテーマにした読み聞かせを行いました。

最後に、完成したクリスマスリースをフォトスペースで撮影している方もいらっしゃいました。

![]()

参加者は、終始和気あいあいとした雰囲気で、こちらも楽しくイベントを行うことができました♪

参加してくれたみなさん、ありがとうございました!

読んで味わう旅の時間

2025年12月9日(火)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、たがねです。

12月に入り、外に出るのがちょっと億劫になる季節になってきました。遠出をするのは大変だけど、旅気分は味わいたい…そんなときにピッタリなのが旅行エッセイです。ページをめくるだけで知らない風景に出会えたり、誰かの視点を借りてちょっとそこまで気分を味わえたり。エッセイを読んで次に行きたい場所を見つけるのも楽しいですよね。

今回は、気軽に読めて思わずどこかへ出かけたくなるような、旅エッセイをいくつかご紹介します。

まずはこちら、

『だいたい四国八十八ケ所』(宮田 珠己/著 本の雑誌社 2011.1)

お遍路といえば「厳かな巡礼の旅」というイメージがありますが、旅行エッセイストの宮田珠己さんは「一周してみたい、全部回ってみたい、いっぱい歩きたい」という理由でお遍路の旅に出ます。四国八十八ヶ所をめぐりながら出会う風景の観察や人々へのツッコミが軽快につづられています。旅の途中、自転車でしまなみ海道を渡ったり、カヌーで四万十川を下ったりと寄り道もあり最後まで飽きずに楽しく読めます。足にできたマメとの戦いや、単調な道への愚痴など思わず笑ってしまう場面もたっぷり。お遍路の基礎知識も自然と頭に入るので、旅の案内書としてもエッセイとしても楽しめる1冊です。

次に紹介するのはこちら、

『死ぬまでに行きたい海』(岸本 佐知子/著 スイッチ・パブリッシング 2020.12』

著者は翻訳家・岸本佐知子さん。岸本さんが気の向くままに出かけて、見聞きしたことを綴ったエッセイ22編が収録されています。

タイトルには「海」とありますが、海へ行ったことを書いたエッセイではありません。海外の話もありますが、岸本さんが出不精なため基本的には家から近い東京近郊に行った話が多いです。近所の景色も岸本さんが見るとどこか新鮮で、読みながら「そんなところに目を向けるんだ!」とクスっとしてしまいます。旅らしい大きな事件は起きないけれど、小さな発見や思い出話がじんわり楽しい1冊です。文の途中に挿し込まれている写真は岸本さん自身がスマートフォンで撮ったものだそうです。文章の雰囲気にぴったりの味のある写真を見るのも楽しいと思います。

静かな語り口の不思議な余韻が残る文章で、年末のあわただしい時間の合間に読むと、気持ちが落ち着きそうです。

最後に紹介するのはこちら、

『我的日本』(呉 佩珍/編訳,白水 紀子/編訳,山口 守/編訳 白水社 2019.1)

日本を旅した時、外国の人はどんなところに心を動かされているんだろう? そんな素朴な疑問にこたえてくれるのが、この1冊です。台湾の作家18人が、それぞれの視点で日本各地を旅して出会った風景や人、ちょっとした驚きや違和感まで、瑞々しい語り口で綴っています。お花見や大阪弁などふだん見慣れた日本の文化も、海外の作家の目を通すとまったく違って見えるのが面白いところ。日本人にとってあたりまえの文化が外からはどう見えるのか、読んでいると新鮮な気持ちになります。いつもの日本を別の国の人が旅する日本として楽しめる旅エッセイ集です。

旅の本を読むと、いつも見ている風景が少し違って見えるかもしれません。そんな視点の変化も旅エッセイの楽しさのひとつ。

図書館では他にも旅行エッセイを所蔵しているので、気になる1冊を手に取って、旅行気分を味わってみてくださいね。

<参考資料>

『だいたい四国八十八ケ所』(宮田 珠己/著 本の雑誌社 2011.1)

『死ぬまでに行きたい海』(岸本 佐知子/著 スイッチ・パブリッシング 2020.12)

『我的日本』(呉 佩珍/編訳,白水 紀子/編訳,山口 守/編訳 白水社 2019.1)

<たがね>

博物館×中央図書館 令和7年度ML連携セミナー(第5弾)「戦国きょうだい展のたのしみ方」を開催します!

2025年12月8日(月)|投稿者:kclスタッフ

ML連携とは、博物館(Museum)と図書館(Library)が連携し、共通のテーマに沿って企画展示やセミナーを開催する協力活動です。

中央図書館では、博物館展示のテーマに合わせた関連書籍の展示や、博物館職員等によるセミナーを行います。

クリックするとPDFが開きます

第5弾は博物館新春企画展「戦国きょうだい ―血脈と運命の十字路―」の開催に合わせて、関連書籍展示と桑名市博物館職員によるセミナー「戦国きょうだい展のたのしみ方」を行います。

<セミナー紹介>

桑名市博物館新春企画展「戦国きょうだい ―血脈と運命の十字路(クロスロード)―」では、2026年度大河ドラマ「豊臣兄弟!」で注目を集める戦国時代において、乱世を駆け抜けた「きょうだい」に注目し、関連資料を展示いたします。セミナーでは「きょうだい」たちの逸話や、展示作品の見どころをご紹介いたします。

※状況により変更・中止となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。

<日程>

博物館×中央図書館 令和7年度ML連携企画 セミナー「戦国きょうだい展のたのしみ方」

講師:桑名市博物館 竹谷 慎太郎

日時:1月18日(日) 午後1時30分から午後3時

場所:くわなメディアライヴ 2階

参加費:200円 ※おつりのないようご用意ください

定員:50名(先着順、事前申込制)※定員になり次第締め切ります

申込み方法:直接窓口、または電話で中央図書館へ

申込み開始:1月5日(月)午前11時~ ※受付は各日午後5時まで

問い合わせ:桑名市立中央図書館 〒511-0068 桑名市中央町三丁目79 0594-22-0562