ブログの記事一覧

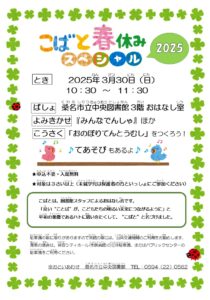

「こばと春休みスペシャル2025」を開催します!

2025年2月27日(木)|投稿者:kclスタッフ

イベント情報【開館20周年記念イベント】第5弾 「はじめての製本」を開催しました!

2025年2月25日(火)|投稿者:kclスタッフ

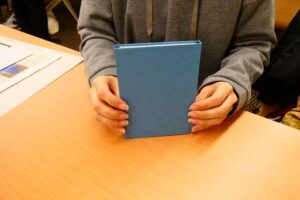

2025年2月16日(日)、「桑名市立中央図書館 開館20周年記念イベント第5弾」として製本のイベントを開催しました。

申込開始時からたくさんのご応募があり、すぐに定員となりました。

ご応募、ありがとうございました。

はじめに一連の作業工程を見せるために、参加者の皆さんに1か所に集まって、

講師役のスタッフの手元を確認してもらいました。

皆さん集中して説明を聞いています。

そのあと、各テーブルに戻り、本文の糸綴じを中心に作業してもらいました。

イベント中に、糸の長さはどうしたらよいのか、

どういう紙を使うのかなど、さまざまな質問を受けました。

関心の高さが伝わってきました。

皆さん、時間内に無事完成しました!

![]()

今回の「はじめての製本」で「桑名市立中央図書館開館20周年記念イベント」はすべて終了です。

各イベントにご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

来年度もさまざまなイベントを企画しています。お楽しみに!

浮世絵ってなんだ?

2025年2月1日(土)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、かぶらです。

暦の上ではもうすぐ春。しかし、まだまだ寒い日が続きますね。

あんまり寒いと家に籠りがちになってしまいますが、少しでも暖かな日にはお散歩がてら図書館へお越しになりませんか?

中央図書館では、3月25日(火)まで4階「歴史の蔵」前にて郷土特集「浮世絵に見る桑名」を開催中です。

あの有名絵師が描いた桑名や、桑名をテーマとした浮世絵によく見られる“ある物”についてなどをパネルでご紹介しています。

江戸の人々が見た色鮮やかな「描かれた桑名」を、ぜひご覧ください。

![]()

ところで、浮世絵と聞くと、どんな絵を思い浮かべますか?

日本髪を結った美人画、ド迫力の役者絵、風景を鮮やかに切り取った名所絵…

思い浮かぶものは数あれど、ではその浮世絵とは一体何なのか?どうやって描かれているの?

今回は、そんな知っているようで実は知らない浮世絵にまつわる資料をご紹介します。

まずは、浮世絵とは何か?どう描かれているのか?の疑問を一挙に解決してくれるこちら。

日本文化歴史研究家でもある著者が「いいなぁ」と思った浮世絵を厳選し、それをもとに浮世絵の世界を紹介してくれる入門書です。

ただ作品そのものだけではなく、浮世絵の制作工程や、絵師に比べると見落とされがちな彫師・刷師による超絶技巧なども紹介されています。

浮世絵が生まれた江戸時代から明治時代初期の新聞錦絵まで、豊富な浮世絵をオールカラーで楽しめる一冊です。

そういえば、どこかで桑名の風景を描いた浮世絵を見たことがあるような、ないような…?

でも誰の作品だったのかわからない!という方におすすめなのが、こちら。

2013年に桑名市博物館で開催された「特別企画展 北斎・広重・国芳 浮世絵に見る東海道五十三次・桑名」の公式図録です。

桑名市博物館所蔵作品のほか、全国各地からお借りした桑名を描いた浮世絵が収録され、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳等が描いた色鮮やかな桑名を一挙にご覧いただけます。

作品解説や論考もあり、読み応えたっぷりです。

日本各地の博物館や美術館に大切に収蔵されている浮世絵は、世界中の博物館や美術館でも見られます。

中でもイギリスの大英博物館では「北斎展」を開催するほどのコレクションがあり、現地の人々にとっても浮世絵は身近な存在となっているようです。

世界中の人々を魅了する浮世絵。

そんな浮世絵に魅せられた、ある一人の芸術家の人生を書いた作品があります。

売れない画家・ゴッホと、そんな兄を献身的に支える弟で画商のテオドルス。

代表作「ひまわり」や、本書の表紙にも使用された「星月夜」で知られ、日本人に広く愛されるゴッホですが、生前に売れた彼の作品はたった1点だけだったといいます。

そんな彼が抱えた孤独と闇、そこに刺した一筋の光“浮世絵”との出会いとその後を、フィクションとノンフィクションを織り交ぜて書かれた、読み始めたら手を止めることができない作品です。

本書に登場する日本人画商「林忠正」は、明治期に実在した人物です。

ゴッホはよく知っていても、彼の名はあまりなじみがない、という方も多いのではないでしょうか。

彼とゴッホが実際に友人関係にあったかはわかりませんが、当時の日本では屑同然に扱われた浮世絵を、世界に誇る日本の芸術として広めた手腕を知ることが出来る一冊がこちら。

林忠正は嘉永6年(1853)に越中国高岡(現在の富山県高岡市)に生まれ、大学南高(現在の東京大学)でフランス学を学びました。

明治33年(1900)にフランス・パリで開催されたパリ大博覧会では、日本の事務総長を務めています。

語学力と商才、そして美術作品に対する深い愛情を持ち合わせた彼がいたからこそ、貴重な浮世絵が失われることなく今も世界中で大切にされていることがよくわかる一冊です。

本書では北斎の代表作「神奈川沖波裏」に深く影響を与えた、といわれる「波の伊八」についても取り上げています。

「波の伊八」とは、彫工・武志伊八郎信由(たけしいはちろうのぶよし)のことで、彼の彫刻作品「波に宝珠」は北斎の「神奈川沖波裏」の波によく似ています。

伊八の作品が北斎に影響を与えたように、北斎をはじめとした浮世絵師の作品もまた、後の芸術家に多くの影響を与えました。

明治に入ると、新政府は近代化を推し進めるため西洋の技術をどんどん取り入れました。

印刷技術もそのひとつで、300年もの間日本で広く用いられてきた木版印刷は衰退し、版元の数も次第に減ってしまいました。

それでも、月岡芳年や小林清親ら現役浮世絵師により、版画の技術は紡がれていきます。

当時、世界の愛好家に好まれたのは北斎や歌麿など江戸期の有名浮世絵師の作品でしたが、国内では伊東深水や吉田博、川瀬巴水など新しい作風の絵師が登場し、「新版画」が確立されました。

現在では新版画も江戸期の浮世絵師と同様に世界で愛され、Apple者の共同創業者、スティーブ・ジョブズ氏も新版画の熱心なコレクターであったそうです。

オランダの美術商でキュレーターである本書の著者も日本の版画に魅了された一人で、各地で日本美術を紹介する展覧会を企画し、アムステルダムの私設美術館「日本の版画」の館長兼キュレーターを務めています。

そんな彼が厳選した美しい「新版画」を楽しめる一冊です。

![]()

今回ご紹介いたしました資料の他にも、当館には浮世絵に関する資料がたくさんございます。

図書館へ行くのは難しい…という方は、次のサイトからご覧いただけます。

お家で、もしくは旅先などで美しい日本の芸術に触れてみてください。

●国立国会デジタルコレクション

国立国会図書館所蔵の錦絵のうち、江戸期のものはほぼ全て画像公開されています。

対象欄の「錦絵」を選択し、階層欄の「巻号を除く」のチェックを外して検索してください。

●ジャパンサーチ

ジャパンサーチは、国が保有する様々な分野のコンテンツのメタデータを検索・閲覧・活用できるプラットフォームで、国立国会図書館がシステムを運用しています。

気になる浮世絵師の名前や作品を入力すると、様々な資料をご覧いただくことができます。

●デジタル浮世絵博物館

立命館大学アート・リサーチセンターが運用する浮世絵のデータベースです。

国内だけでなく、世界の美術館・博物館のデータベースからも浮世絵をご覧いただけます。

<参考資料>

『面白いほどよくわかる浮世絵入門』(深光 富士男/著 河出書房新社 2019)

『北斎・広重・国芳』([葛飾 北斎/ほか画],桑名市博物館/編集 桑名市博物館 2013)

『たゆたえども沈まず』(原田 マハ/著 幻冬舎 2017)

『海渡る北斎』(神山 典士/文,蟹江 杏/絵 冨山房インターナショナル 2023)

『新版画の世界』(クリス・ウーレンベック/著,ジム・ドウィンガー/著,フィーロ・オウウェレーン/著,古家 満葉/訳監修,鮫島 圭代/訳 パイインターナショナル 2023)

『海を越えた日本人名事典 新訂増補』(富田 仁/編集 日外アソシエーツ,紀伊國屋書店(発売) 2005)

<かぶら>

第28回「図書館を使った調べる学習コンクール」の受賞作品

2025年1月16日(木)|投稿者:kclスタッフ

第28回「図書館を使った調べる学習コンクール」(公益財団法人 図書館振興財団)の 受賞作品が発表されました。

全国から12万点を超える作品が応募され、桑名市からは「第20回 桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」で最優秀賞・優秀賞に選ばれた4作品が出品されました。

そして、気になる結果はこちら!

![]()

■優良賞(1作品)

・小学生の部(中学年)

「真夏のようかい大調査!!桑名・多度のようかい、ふしぎげんしょうをおえ!!」

米澤 慶さん(桑名市立多度中小学校 3年)

■奨励賞(2作品)

・小学生の部(中学年)

「わたしにもできることがある 小さな一歩 ~海や川の生き物を守るために~」

服部 永和さん(桑名市立長島北部小学校 3年)

・子どもと大人の部

「お金のはじまりと今」

山田 一輝さん(桑名市立伊曽島小学校 2年)・山田 理奈さん(母)

■佳作(1作品)

・小学生の部(高学年)

「いろのいろいろ」

平井 理菜さん(桑名市立大山田南小学校 5年)

![]()

受賞されたみなさん、おめでとうございます。

お子さん個人だけでなく、小学生以上のお子さんと一緒に大人の方でも応募できますので、みなさんが日常の中で興味・関心を持ったことをぜひ調べる学習コンクールの作品づくりに挑戦してみてください。

これからも、図書館は皆さんの調べる学習を応援・サポートいたします。

【開館20周年記念イベント】第5弾 はじめての製本

2025年1月11日(土)|投稿者:kclスタッフ

日時|2025年2月16日(日) 13:30 ~ 16:00

場所|桑名市立中央図書館 4階研修室2

定員|8名(先着順)

対象|中学生以上

参加費|無料

申込方法|桑名市立中央図書館窓口、または電話で受付

申込期間|2月3日(月)11:00~(定員になり次第終了)

申込先|桑名市立中央図書館 0594-22-0562

※2025/2/3更新

好評につき定員に達したため、申込受付を終了いたしました。

ご関心をお寄せいただき、ありがとうございました。

(キャンセル待ちはありません)

![]()

内容|桑名市立中央図書館の開館20周年記念イベント第5弾として開催します。糸で綴じる簡単な製本を行います。自分の手で、世界に一冊だけの本を作ってみませんか?

駐車場の数に限りがありますので来館の際には、公共交通機関のご利用をお勧めします。満車の場合は柿安シティホール(市民会館)の立体駐車場または、桑名市パブリックセンターの駐車場をご利用ください。

-212x300.jpg)

-202x300.jpg)

-206x300.jpg)

-212x300.jpg)