2022年5月の記事一覧

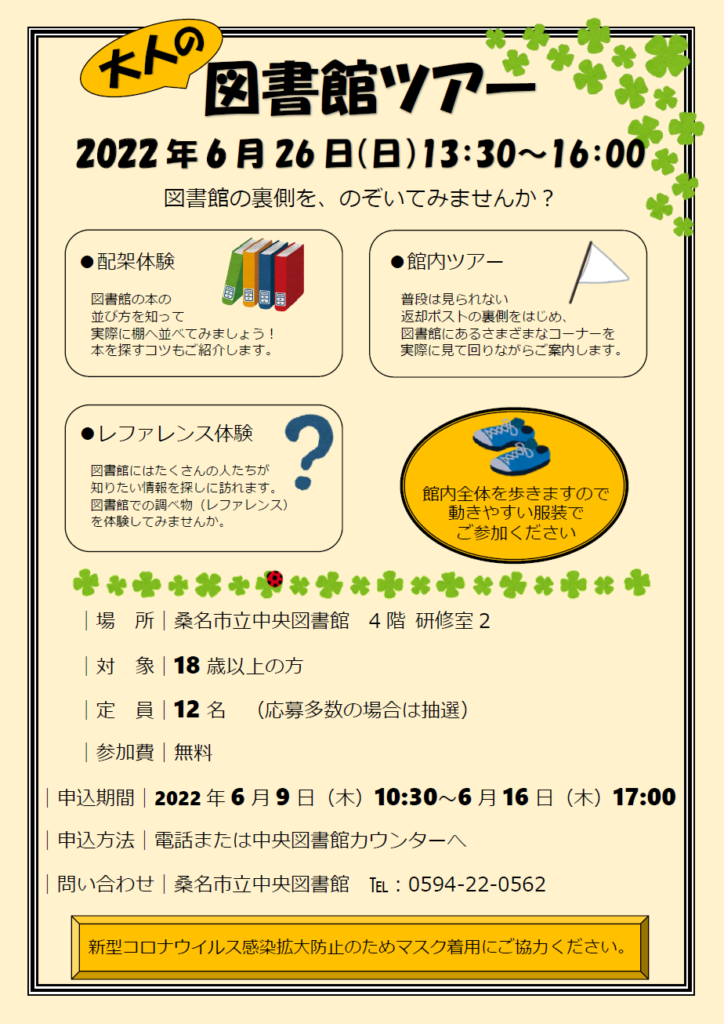

イベント情報『「大人の図書館ツアー」を開催します!』

2022年5月31日(火)|投稿者:kclスタッフ

日時|2022年6月26日(日) 13:30~16:00

場所|桑名市立中央図書館 4階 研修室2

対象|18歳以上の方

定員|12名 ※申込多数の場合は抽選となります

参加費|無料

申込方法|電話または中央図書館カウンターへ

申込期間|2022年6月9日(木)10:30~6月16日(木)17:00

申込・問合先|桑名市立中央図書館 0594-22-0562

※6/17 追記

申込受付を終了いたしました。

申し込みされた方へは、順次連絡いたしますので、しばらくお待ちください。

ご関心をお寄せいただき、ありがとうございました。

普段見ることができない返却ポストの中など館内の見どころをご案内します。

また、本を棚に並べる配架体験や、レファレンス(調べ物)体験を企画しています。ぜひご参加ください!

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加される際は、マスクの着用やアルコール消毒の利用などのご協力をお願いいたします。

また、発熱等の症状がみられる方、県外の利用者の皆様につきましては参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。

#kclスタッフおすすめ本 『司書が書く図書館員のおすすめ本』

2022年5月20日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 とにかく読んでほしい本 】

『司書が書く図書館員のおすすめ本』

(日本図書館協会図書紹介事業委員会/編 日本図書館協会 2021)

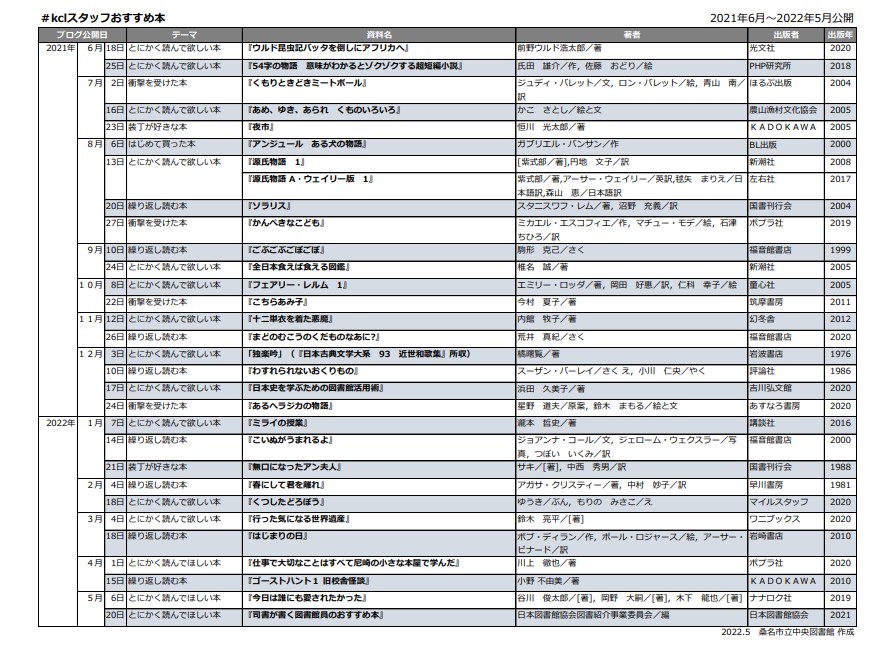

2021年6月18日より始まりました、#kclスタッフおすすめ本。

およそ1年間に渡り、今回の1冊を含めて合計30冊の本をご紹介してまいりました。

みなさまと本との出会いのキッカケとなっていれば幸いです。

ご紹介した30冊は、こちらからご覧いただけます。(PDFファイルで開きます)

常日頃から本に触れ、文字に親しむ図書館スタッフが厳選しておすめした#kclスタッフおすすめ本ですが、その「図書館員が本を紹介する」という事自体をテーマに書かれた本があります。

それが、今回ご紹介する『司書が書く図書館員のおすすめ本』です。

この本は、日本図書館協会図書紹介事業委員会が、『図書館雑誌』(2016年10月~2019年2月号)に掲載された全国の司書による書評101点を収録し、書評集としてまとめたものです。

「司書は、書評の書き手としてまだまだ認知されていないのが現状です。」

と、はじめに記載がある通り、「本を紹介する」人として司書を思い浮かべる人は、中々少ないのではないでしょうか。

この本は、司書が書評を書く意味自体に触れ、現在の図書館の選書や蔵書構成の問題についても考えさせられます。

司書の書評だけでなく、その書評を読んだ出版人、書店員、研究者の方々による評価も掲載されています。

どんな時に、どんな人の事を思い本を選んだのか。

その司書の思いを読み取り、想像し、書評を評価する。

ただ「おすすめ本」が掲載されているだけでなく、書評をどう書くのかを知る事も出来ます。

内容が少し難しく感じるかもしれませんが、図書館員だけでなく、本を愛する全ての人に読んでいただきたい一冊です。

来月からも、#kclスタッフおすすめ本はテーマを新たにして続きます。

今後の展開をご期待ください。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『司書が書く図書館員のおすすめ本』

▼出版社

日本図書館協会

▼書影画像元

版元ドットコム

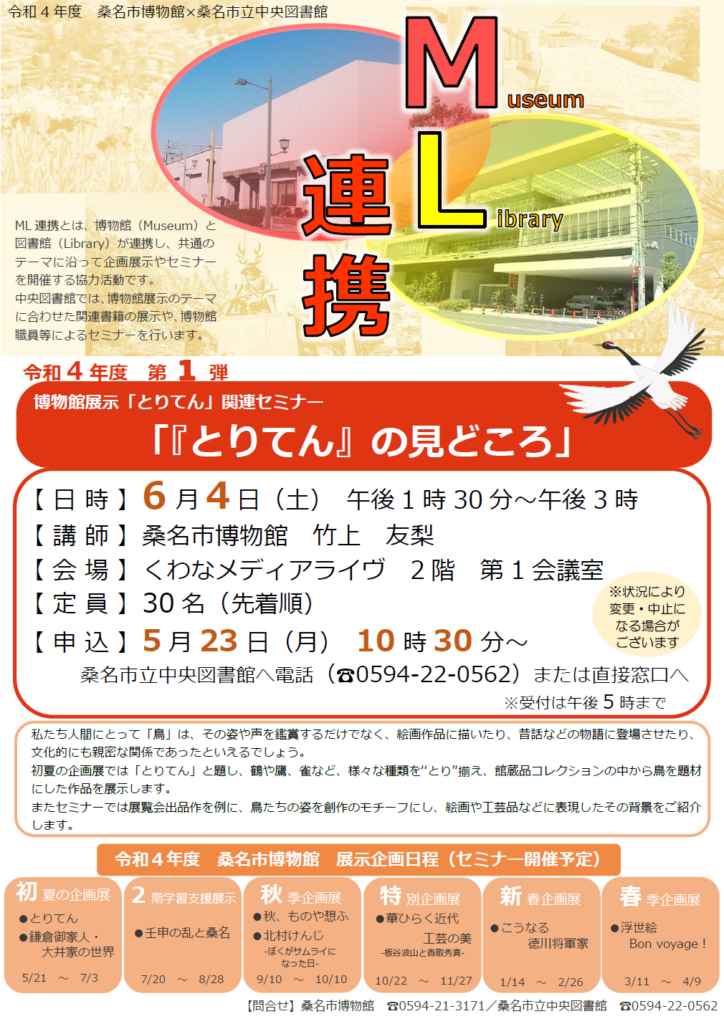

博物館×中央図書館 令和4年度ML連携企画(第1弾)「『とりてん』の見どころ」を開催します!

2022年5月19日(木)|投稿者:kclスタッフ

ML連携とは、博物館(Museum)と図書館(Library)が連携し、共通のテーマに沿って企画展示やセミナーを開催する協力活動です。

中央図書館では、博物館展示のテーマに合わせた関連書籍の展示や、博物館職員等によるセミナーを行います。

第1弾は博物館展示「とりてん」の開催に合わせて、関連書籍展示と桑名市博物館職員によるセミナー「『とりてん』の見どころ」を行います。

私たち人間にとって「鳥」は、その姿や声を鑑賞するだけでなく、絵画作品に描いたり、昔話などの物語に登場させたり、文化的にも親密な関係であったといえるでしょう。

初夏の企画展では「とりてん」と題し、鶴や鷹、雀など、様々な種類を‘‘とり’‘揃え、館蔵品コレクションの中から鳥を題材にした作品を展示します。

またセミナーでは展覧会出品作を例に、鳥たちの姿を創作のモチーフにし、絵画や工芸品などに表現したその背景をご紹介します。

博物館展示「とりてん」について、セミナーを聞いて、博物館展示への理解を深めてみませんか?

※状況により変更・中止となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

企画名:博物館×中央図書館 令和4年度ML連携企画 セミナー「『とりてん』の見どころ」

講師:桑名市博物館 竹上 友梨

日時:令和4年6月4日(土) 午後1時30分から午後3時

場所:くわなメディアライヴ 2階 第1会議室

定員:30名(先着順、事前申込制)※定員になり次第締め切ります

申込み方法:直接窓口、または電話で中央図書館へ

申込み開始:5月23日(月)午前10時30分~ ※受付は午後5時まで

問い合わせ:桑名市立中央図書館 〒511-0068 桑名市中央町三丁目79 0594-22-0562

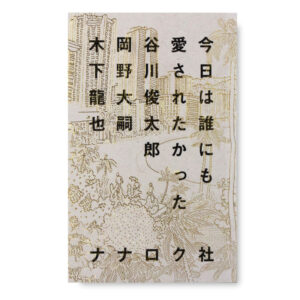

#kclスタッフおすすめ本 『今日は誰にも愛されたかった』

2022年5月6日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 とにかく読んでほしい本 】

『今日は誰にも愛されたかった』

(谷川 俊太郎/[著],岡野 大嗣/[著],木下 龍也/[著] ナナロク社 2019年刊)

この本には、詩人と歌人による詩と短歌の「連詩」と、本人たちによる「感想戦」が収録されています。

「連詩」とは、複数の詩人が同じ場に集い数行の詩を交互に書き連ねていくものですが、この本では、詩人と歌人がそれぞれ別の場で一編一首に三日をかけて制作しています。

詩人は谷川俊太郎(たにかわ しゅんたろう)さん、歌人は岡野大嗣(おかの だいじ)さんと木下龍也(きのした たつや)さん。やりとりはLINEで行われました。

岡野さんからスタートし、谷川さん→木下さん→谷川さん→岡野さんに戻るという形で進んでいきます。

「受け取った三日後にはバトンを渡す」というルールで、四ヶ月かけてできあがりました。

この順番でわかるとおり、岡野さんと木下さんの間に必ず谷川さんを挟んでいるので、全三十六作品の内、谷川さんが十八編、岡野さんと木下さんがそれぞれ九首を制作しています。

その後、谷川邸で「感想戦」が繰り広げられました。

受け取った作品をどう読み、どのように創作したのか。「感想戦」は三人の話を横で聞いているような気分で読みました。

谷川さんの詩に突如登場する「市川」なる人物に対して、岡野さん、木下さんが「市川」って誰だ? となるところでは、思わず、「そうそう、誰?」とあいづちを打ちました。

本の構成は、最初に、一ページ一作品で作者名の入った「連詩」があり、「感想戦」をはさんで、最後にもう一度、作者名をのぞいた「連詩」が掲載されています。

初めの「連詩」はあくまでそれぞれが独立した作品にみえるのですが、後の「連詩」は不思議、これはもう一つの作品、一編の詩です。最初に、後の「連詩」を読めば、「連詩」であることに気づかないかもしれません。

親子ほど年齢差のある谷川さんと岡野さん、木下さんが、お互いの詩や短歌についてとても楽しそうに話しています。

あとがきで谷川さんが書いているように、「我々三人が年齢は違っても、コトバといちゃつくことに眉をひそめたりはしない人種だから」こそできたことなのでしょう。

ぜひ、詩と短歌による、ちょっと不思議な「連詩」の世界をお楽しみください。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『今日は誰にも愛されたかった』

▼出版社

ナナロク社

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2022年5月20日(金)の予定です

「走る」って・・・

2022年5月5日(木)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、「志るべ」です。

風薫る五月、さわやかな季節となりました。

みなさまいかがお過ごしでしょうか?

桑名の五月といえば、多度大社の「上げ馬神事」

残念ながら、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年も中止となりましたが・・・

「上げ馬神事」の魅力は、なんといっても人と馬が一体となって斜面を駆け上がるところ。懸命に駆ける姿には人の心を熱くするものがあるようです。

ゴールに向かってただひたすら走る姿、なぜか心を打たれます。

そこで今回は、「走る」を描いた作品をご紹介します。

最初の一冊は、タイトルも

『ラン』

十年前、十三歳で家族を亡くし、その後育ててくれた叔母も亡くなり、ひとりになった環(たまき) 現実の世界になじむことができない環は、ある日、もらった自転車を漕ぐうちに亡くなった家族が暮らす世界に導かれる。そして「あの世とこの世をつなぐレーン」を越えて家族と会うためには、自らの足で40キロを6時間以内で走り抜かなければならなくなる。「あの世へ行くため」という理由で始めたランニングだけれど、「走る」ことを通して、そしてまわりの人とかかわることで環は少しずつ変わっていく。

「走る」は力を与えてくれるようです。

次の一冊も、シンプルに

『ランナー runner』

家族の問題を抱える高校生の碧李(あおい)は、陸上部に退部届を出す。レースに敗れ、走ることが怖くなった碧李が再び「走る」ことに向き合っていく。小さな妹を守りたいと思いながら、「誰かを守りたいと強く思うことは、その誰かに守られていることでもある」と気づく。

『スパイクス (ランナー2)』 『レーン (ランナー3)』 『ラストラン (ランナー4)』へつづきます。

「走る」とは、風になること?

『一瞬の風になれ 1 イチニツイテ』

ずっと兄の背中を追ってサッカーをつづけてきた新二(しんじ) 高校入学を機にサッカーをやめて陸上を始める。次第に「走る」ことに夢中になり、「仲間たちとインターハイに行く」という目標に向かって「走る」

『一瞬の風になれ 2 ヨーイ』 『一瞬の風になれ 3 ドン』の三部作。

まさに青春!

「走る」のはひとり。

でも仲間とチームで戦うのが「駅伝」

そこには別の魅力があります。

『あと少し、もう少し』

寄せ集めのメンバーと、頼りない顧問の美術教師。

県大会出場を目指して、中学最後の駅伝に挑む。ゴールまであと少し、もう少し・・・

「駅伝」になくてはならないもの、それは仲間の汗が染み込んだ「襷」

『襷を君に。』

圧倒的な才能を持ちながら「走る」ことに前向きになれない瑞希(みずき) 瑞希の強くて美しい走りにあこがれて陸上を始めた歩(あゆむ) 二人は高校の陸上部で出会う。女子高生がそれぞれの想いを胸に仲間へと「襷」をつなぐ。

女子の大学駅伝を描いた『襷を我が手に』(蓮見 恭子/著 光文社 2017.11)もあります。

日本でいちはん有名な駅伝といえば、お正月の「箱根駅伝」ではないでしょうか?

解説は、あの瀬古利彦さん。

瀬古さんは、言うまでもなく数々の国内外のマラソン大会で優勝された方で、箱根駅伝では「花の二区」といわれるエース区間を走りました。

そして桑名市出身。2016年には初めての「桑名市スポーツ親善大使」に任命されています。その瀬古さんが実名で登場する作品がこちら、

『冬の喝采』

箱根駅伝選手だった著者が描いた自伝的小説。

駅伝をテーマにした小説は数々あるけれど、実際に箱根を走った選手が書いた作品は他にないのでは・・・

「走る」のキーワードはやはり「風」でしょうか?

『風が強く吹いている』

十人目のメンバー走(カケル)をオンボロアパート「竹靑荘」(寛政大学陸上部練成所)に引き入れて、箱根駅伝出場を宣言する灰二(ハイジ) 渋々トレーニングを始める個性豊かなメンバーが、いつしか箱根に向けて突き進んでいく。

「箱根駅伝」を走るために必要なものとは?

共に苦しい練習を重ね、母校の襷を繋ぐのが「チーム」

一方、出場を逃したチームの中から好タイムを出して選ばれた選手が集まった「学連選抜」という名の「チーム」があります。

『チーム Pick‐up Team [1]』

ユニフォームもモチベーションも何もかもがバラバラ。そして「チーム」でできる練習の時間はわずか。誰のために、何のために「走る」のか?

「寄せ集めの選抜チームが四年間同じ釜の飯を食って、苦労を共にした単独チームに勝てるわけがない」のか?

優勝を公言して「チーム」で「走る」!

そして、『タスキメシ-箱根-』

コーチアシスタント兼栄養管理担当としてチームを支え、箱根駅伝出場を目指す早馬(そうま) 選手の心と身体(胃袋)を支える。

蜂蜜味噌カステラ、隠し野菜ハンバーグ、水切りヨーグルトのフルーツ和え、チーズと鰹節のおにぎり、塊肉のローストビーフ・・・登場するメニューがおいしそう。

『タスキメシ-箱根-』の前に『タスキメシ』(額賀 澪/著 小学館 2015.11)があります。

みなさまは「箱根駅伝」、ご覧になっていますか?

わたくし「志るべ」、近年はテレビの前で選手と一緒にスタートを待ちますが、以前はラジオで聞いていました。

ゴンタザカ、ユギョウジ、カンレイドウモン・・どんなところだろう? 箱根の山登りって狭くて険しい山道? と想像しておりました。テレビで見ると、選手が走っているのは(あたりまえですが)舗装された道路でした。そうですよね、先導するバイクや関係車両も走るのですから。

沿道の景色や歴史に興味を持たれた方はこちらをどうぞ。

『箱根駅伝を歩く』

東京~箱根間のコース周辺の地理を案内しています。

ところで現在、日本学生三大駅伝といわれているのは、「箱根駅伝」「伊勢駅伝」「出雲駅伝」ですが、1970年代までは「出雲駅伝」ではなく「能登駅伝」であったことをご存じでしょうか?

「能登駅伝」は能登半島一周、合計26区(341.6キロ)を3日かけて走るという、駅伝の規模では最も大きな大会でした。

その「能登駅伝」がどのように始まり、なぜ終焉を迎えたのか、『箱根駅伝を超えようとした幻の「能登駅伝」』(大久保 英哲/編著 能登印刷出版部2019.1)の中で語られます。

大学駅伝のエピソードがつまった『大学駅伝よもやま話』(出口 庸介/著 ベースボール・マガジン社 2019.2)、選手自身が箱根駅伝の経験や想いを綴った『箱根のメンタル 箱根駅伝から僕たちが学んだこと』(設楽 悠太,神野 大地,渡辺 康幸,藤田 敦史ほか/著 宝島社 2019.12)

と、駅伝を語る本は尽きません。

「駅伝」にはチームの数だけ、そして選手の数だけ「ドラマ」があります。

ひとりひとりがさまざまな想いを抱えて走り、襷をつなぐ。

「走る」姿に「生きる」姿が重なるから心惹かれるのでしょうか。

最後に、「走る」を応援する雑誌をご紹介します。

「ランナーズ」(月刊 アールビーズ)

大会情報や体験記、話題のランナーなど「走る」人のための情報が掲載されています。

ちなみに2022年1月号には「一本歯下駄」で100キロを完走したランナーが紹介されています。

なんでも「一本歯下駄」(ランニング用に販売されているらしい)は着地した時に不安定な状態になるから、身体の重心の真下で着地しなければバランスが崩れる。つまり「一本歯下駄」で走ることは、良いフォーム(身体の重心の真下で着地する)を意識することとイコールなのだそうです。

「走る」人はもちろん、走らないあなたも、五月の「風」を感じながら「走る」本を開いてみませんか? お待ちしております。

(紹介資料)

『ラン』 森 絵都/作 講談社 2014.4 Y/913.6/モリ/

『ランナー runner』 あさの あつこ/著 幻冬舎 2007.6 Y/913.6/アサ/

『スパイクス (ランナー2)』 あさの あつこ/著 幻冬舎 2011.4 /913.6/アサ/

『レーン (ランナー3)』あさの あつこ/著 幻冬舎 2013.5 /913.6/アサ/

『ラストラン (ランナー4)』あさの あつこ/著 幻冬舎 2018.10 /913.6/アサ/

『一瞬の風になれ 1 イチニツイテ』佐藤 多佳子/著 講談社 2006.8 /913.6/サト/1

『一瞬の風になれ 2 ヨーイ』佐藤 多佳子/著 講談社 2006.9 /913.6/サト/2

『一瞬の風になれ 3 ドン』佐藤 多佳子/著 講談社 2006.10 /913.6/サト/3

『あと少し、もう少し』瀬尾 まいこ/著 新潮社 2012.10 /913.6/セオ/

『襷を君に。』蓮見 恭子/著 光文社 2016.2 Y/913.6/ハス/

『襷を我が手に』蓮見 恭子/著 光文社 2017.11 Y/913.6/ハス/

『冬の喝采』黒木 亮/著 講談社 2008.10 /913.6/クロ/

『風が強く吹いている』三浦 しをん/著 新潮社 2006.9 /913.6/ミウ/

『チーム [1]』堂場 瞬一/著 実業之日本社 2008.10 /913.6/ドウ/

『チーム 2』堂場 瞬一/著 実業之日本社 2015.10 M/913.6/ドウ/2

『チーム 3]』堂場 瞬一/著 実業之日本社 2020.3 Y/913.6/ドウ/3

『タスキメシ-箱根-』額賀 澪/著 小学館 2019.11 /913.6/ヌカ/

『タスキメシ』額賀 澪/著 小学館 2015.11 /913.6/ヌカ/

『箱根駅伝を歩く』泉 麻人/著 平凡社 2012.11 /782.3/イ/

『箱根駅伝を超えようとした幻の「能登駅伝」』大久保 英哲/編著 能登印刷出版部 2019.1 /782.3/オ/

『大学駅伝よもやま話』出口 庸介/著 ベースボール・マガジン社 2019.2 /782.3/デ/

『箱根のメンタル 箱根駅伝から僕たちが学んだこと』設楽 悠太,神野 大地,渡辺 康幸,藤田 敦史ほか/著 宝島社 2019.12 /782.3/ハ/

「ランナーズ 2022-1 RUNNERS」 アールビーズ (雑誌コーナー)

<志るべ>