#kclスタッフおすすめ本 『春にして君を離れ』

2022年2月4日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 繰り返し読む本 】

『春にして君を離れ』

(アガサ・クリスティー/著,中村 妙子/訳 早川書房 1981年刊)

「ミステリーの女王」として有名なアガサ・クリスティー。

小説を読んだことが無い人でも名前や映画やドラマなどで知っている方も多いと思いますが、今回紹介させていただくこの小説は、ミステリーではなく、殺人も犯人も探偵も登場しません。

イギリスの中流階級の家庭の主婦、主人公のジョーンが結婚してバグダッドに暮らす末娘の急病のため、娘のもとへ向かい、鉄道や自動車でロンドンまで戻る途中に悪天候で足止めにあう。

持ってきた本も読みつくし、手紙を書こうにも便せんもなく、少し前に異国の鉄道宿泊所でばったり会って、短く言葉を交わした学生時代の友人の言葉から、ずんずん色々な出来事を振り返り、考えもしなかった事実が浮かび上がって来るという物語で、心理描写が読むものを惹きつける小説です。

また、時代背景は戦前で主にイギリスが舞台なのですが、働きすぎによるストレスや、支配する母親と娘の関係、転職して農場を経営したかった夫と妻の関係や不倫、使い込みの公金横領など、現代社会にも起きている出来事が登場します。

主人公のジョーンの心の中がほとんどの小説ですが、エピローグは夫の心の中が書かれており、ある意味、推理物の謎ときの答えになっており、怖い結末になっています。

1890年生まれのアガサ・クリスティーの小説を、児童文学も多数翻訳されている1923年生まれの中村妙子さんが訳されているので、時代が出ている日本語の文章ですが(例えば職業婦人という言葉など)そういった事を含めて時代を感じていただけたらと思います。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『春にして君を離れ』

▼出版社

早川書房

※次回更新は2022年2月18日(金)の予定です

『日本語は難しい・・・』

2022年2月3日(木)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは。ばんこです。

今回は、「日本語」をテーマに本をご紹介したいと思います。

小学生の子供の宿題で、

「昼食」は「和語」ですか?「漢語」ですか?という問題がありました。

一瞬、あれ?と思い「昼食」は日本語ではなかったか?と

頭の中に?(はてな)がいっぱいになりました。

教科書を見てみると、「和語・漢語・外来語」という単元があります。

音読み、訓読みくらいはなんとなくわかりますが、一緒に宿題をしてみると

これがなかなか難しいのです。

そこでこの本を読んでみました。

今野 真二/著,丸山 誠司/イラスト 河出書房新社 2016

和語・漢語・外来語 についてはもちろん、へぇ~そうだったのか!

と思う日本語に関するいろいろな事が、詳しく書いてあります。

第3章では、助数詞についてもふれています。

数を表す言葉の後ろにつけて使う助数詞ですが、意外と知らないことが多いという事に、

気が付きました。

なかなか面白いこの助数詞。他の本も見てみたくなり、探してみました。

やまぐち かおり/絵 日本図書センター 2019

普段何気なく、使っているモノの数え方も、

学校では、詳しく教えてくれないかもしれません。

例えば、「人」を数える時、「一人」と「一名」を使いますが、その違いは?

また、昔話にもよく登場する、架空の生き物 鬼は「一匹」 人魚は「一人」

一体何が違うの?どこで区別するの?

かわいいイラストがいっぱいで、楽しく数え方について学ぶことが出来ます。

知らなくてもいい事ですが、ちょっとした雑学はふとした時に役立つものです。

本もいろいろな数え方があります。

本は「冊」 その中の紙の片面は「ページ」 一冊の中に入っている作品は「点」

シリーズは「巻」 発行された数は「部」

数え方の奥は深いです。

最近、スタッフから面白い「言い間違い」を教えてもらいました。

「楕円形で、おいしい粉がついていて、昔からある甘じょっぱいおせんべい」

を食べたかったお母さんが伝えた商品名は…「ピーターパーン」

こんな「ちょっとした楽しい言い間違い」は日常生活を楽しくしてくれますが、

本を探すとなると、また、別です。

この「ちょっとした」が曲者です。

「ちょっとした」間違いで、本を探す事がなんと難しくなることでしょうか!

加えて、「読み間違い」「覚え間違い」「勘違い」「言い間違い」などなどの

タイトル、著者「違い」。

そんな図書館での、楽しい「間違い」ばかり集めた本が、

昨年、10月に福井県立図書館から出版されました。

福井県立図書館/編著 講談社 2021

もともと、福井県立図書館のホームページにこのサイトがあり、

たまに楽しく拝見させていただいていたのですが、ついに書籍化されました。

こうくるか~という言い間違い。

本好きの人に、是非読んで、楽しんでいただきたいです。

図書館のカウンターでは、タイトルも不明、著者も不明、表紙が白かったような~ 等

非常にふんわりとした記憶にある本を探して欲しい というご依頼もあります。

ふんわりとした記憶の本の聞き取りは、大人相手でも難しいものですが、

これが、子ども相手になると難しさが、一気にアップします。

頑張って教えてくれているのですが、マスクでなかなか聞き取りにくかったり

途中で、何の本のことなのか本人もわからなくなってしまったり・・・

実際に図書館であった例ですが、

「児童書で、キツネが主役の物語。小学生によく読まれている本ありますか?」

キツネが主役の読み物はとてもたくさんあって、う~んと悩みました。

答えは、『かいけつ ゾロリ』シリーズでした。

原 ゆたか/さく・え ポプラ社 2021

こちらは最新刊ですが、ゾロリはゾロリとしてしか認識しておらず、改めて、

ゾロリはキツネだったのか! と気が付きました…

そんな言い間違い?勘違い?うろ覚え?ばかりする家族がお買い物に行くお話があります。

出口 かずみ/作 理論社 2021

お母さんに、お買い物を頼まれたうろおぼえ一家のみなさん。

「お」がつく事を頼まれたような気が・・・

頼まれた「おかいもの」さえ、うろ覚え。

買うモノも「しかくい」「しろい」モノだったような気が・・・

これまた、うろ覚え。

こんな事で、ちゃんとお買い物ができるのでしょうか?

でも、終わり良ければすべて良し。

最後のお母さんには、びっくりです。

楽しくもあり、勉強すると、難しい「日本語」。

漢字・ひらがな・カタカナ 表記で3種類もある言語は

なかなかないのではないでしょうか?(数字、ローマ字を含めば5種類?)

産まれた時から日本語で本当によかった~と思います。

しかし、最近では、本のタイトルにも、新しい言葉がたくさん使われるようになりました。

変化していく「日本語」に置いて行かれないようにしていかなくてはと思います。

参考図書

『学校では教えてくれないゆかいな日本語』今野 真二/著,丸山 誠司/イラスト 河出書房新社 2016

『数え方図鑑 身近なモノをなんでも数えてみたくなる!』やまぐち かおり/絵 日本図書センター 2019

『100万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』福井県立図書館/編著 講談社 2021

『かいけつゾロリきょうふのダンジョン』 原 ゆたか/さく・え ポプラ社 2021

『うろおぼえ一家のおかいもの』出口 かずみ/作 理論社 2021

#kclスタッフおすすめ本 『無口になったアン夫人』

2022年1月21日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 装丁が好きな本 】

『無口になったアン夫人』

(サキ/[著],中西 秀男/訳 国書刊行会 1988年刊)

書庫から出してもらい、はじめて手に取ったとき、異様な装丁に心を奪われました。

この本は、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの編纂した世界幻想文学全集「バベルの図書館」の30巻のうちの一冊です。収録されているのはメルヴィルやポー、カフカといった近代の著名な作家から、『聊斎志異』の蒲松齢、さらには千夜一夜物語まで、まさに世界文学の名にふさわしいシリーズとなっています。

各巻にはボルヘスによる序文が付されており、作家と作品の寸評が書かれています。

さて、本書の著者は短編の名手といわれるサキです。

あらゆるアンソロジーにその作品が収録されており、どこかで読んだことのある話もあるかもしれません。

ブラックユーモアに満ち、退廃的でゴシックな雰囲気のある、しかし軽快な13の掌編がこれでもかと続きます。

装丁は縦長の見慣れない判型に、暗い青色を基調にしたカバー。

表紙のタイトルや著者名は英語、シリーズ名はイタリア語で、出版社名は「Kokusho Kankokai editore」と書かれています。

原書はイタリアのフランコ・マリーア・リッチ社(Franco Maria Ricci)から出版され、日本版はその装丁を踏襲したもの。

うつくしい装丁とともにサキの描き出す世界観に浸ることができ、あらためて読書とは文字を読むだけでは成立しないのだと気づかされました。

「バベルの図書館」シリーズはいずれもうつくしく、また作品によって少しずつ趣が異なります。

残念ながら当館にはこのうち6冊しかありませんが、ぜひ実際に手に取っていただいてそれぞれの風合いをお楽しみください。

参考資料:『ボルヘスの世界』(渋沢 竜彦/ほか著 国書刊行会 2000年刊)

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『無口になったアン夫人』(バベルの図書館 2)

『人面の大岩』(バベルの図書館 3)

『盗まれた手紙』(バベルの図書館 11)

『悪魔の恋』(バベルの図書館 19)

『輝く金字塔』(バベルの図書館 21)

『パラケルススの薔薇』(バベルの図書館 22)

▼出版社

国書刊行会

※次回更新は2022年02月04日(金)の予定です

第25回「図書館を使った調べる学習コンクール」の受賞作品

2022年1月14日(金)|投稿者:kclスタッフ

第25回「図書館を使った調べる学習コンクール」(公益財団法人 図書館振興財団)の 受賞作品が発表されました。

全国から10万6千点を超える作品が応募され、桑名市からは「第17回 桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」で最優秀賞・優秀賞に選ばれた4作品が出品されました。

そして、気になる結果はこちら!

■優良賞(2作品)

・小学生の部(中学年)

「アイラブかつお節 ~かつお節が教えてくれた和の心~」

宮城 嗣久さん(桑名市立益世小学校 4年)

・子どもと大人の部

「ハムスターファミリー」

西田 絢美さん(桑名市立在良小学校 1年)・西田 純さん(父)

■奨励賞(1作品)

・小学生の部(高学年)

「謎のチョウ アサギマダラ 旅するヒミツを追え!!」

小塚 凜空さん(桑名市立益世小学校 6年)

■佳作(1作品)

・小学生の部(高学年)

「よくなれ!視力!」

近藤 亜紀さん(桑名市立大成小学校 6年)

受賞されたみなさん、おめでとうございます!

回を重ねるごとに盛り上がる調べる学習コンクール。

これからも、図書館は皆さんの調べる学習を応援・サポートいたします。

これまでに参加いただいたみなさんも、まだ参加されたことのないみなさんも、ぜひ調べる学習コンクールの作品づくりに挑戦してみてください。

<かぶら>

#kclスタッフおすすめ本 『こいぬがうまれるよ』

2022年1月14日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 繰り返し読む本 】

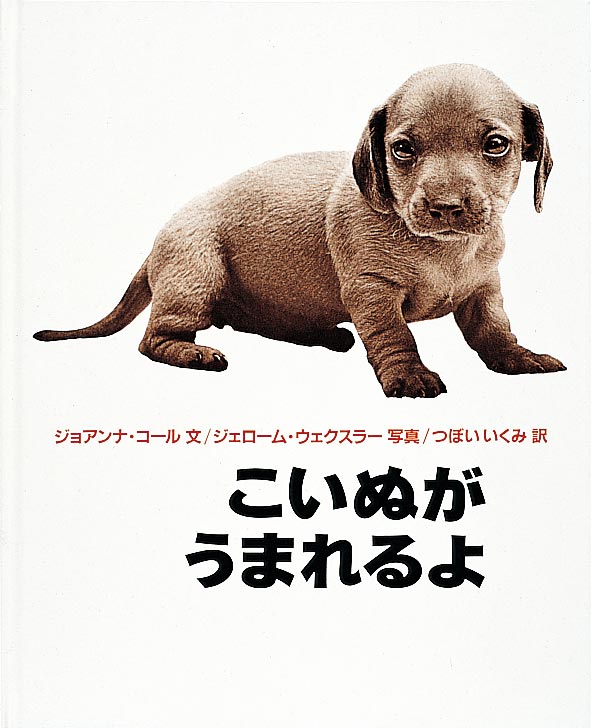

『こいぬがうまれるよ』

(ジョアンナ・コール/文,ジェローム・ウェクスラー/写真,つぼい いくみ/訳 福音館書店 1982年刊)

皆さんは、動物は好きですか?犬や猫などのペットは飼っていますか?

子どもの頃、私は動物、特に犬が大好きでした。当時、週末や長期休暇になると、犬や猫がいる祖母の家に泊まりに行くことが楽しみで仕方がなかった記憶があります。

そんな私が幼稚園の頃からずっと繰り返して読んでいる本が、今回紹介する『こいぬがうまれるよ』という写真絵本です。

約40年前に出版された絵本なので、一度は読んだことがある方もいるかもしれません。

児童書でよく見かける、カラフルで、かわいいイラストの絵本ではなく、白い表紙にセピア色の子犬の実写、そして黒字のタイトル…

今思えば、写真絵本とはいえ、子ども向けにしては随分シックな感じだと思います。

それでも、セピア色の写真の子犬1匹が愛くるしい目でこちらを向いている表紙に私はそそられました。

ページをめくると、

「いいことおしえてあげようか?」

と問いかけられ、「え?なに?なに?」と好奇心でページをめくりたくなります。

当時の自分と同じくらいの女の子の目線で、親犬の出産から、生まれた子犬1匹を引き取って飼うまでを写真と文で追いかけていきます。

地面につきそうなくらい大きなお腹の母犬が陣痛と出産で苦しんでいる姿…

生まれた子犬たちが日に日に成長していく姿…

子どもの頃は、子犬の愛くるしさ、主人公の女の子目線で読んでいましたが、大人になってからは、主人公の女の子目線ではなく、母犬に対してのいろいろな思いが強くなります。無償の愛で母犬が子犬たちを育てていく姿を見て、私を産んでくれた母親のことを思い出すと共に、感謝の気持ちが溢れてきます。

「あぁ、最近、お母さんと話していないなぁ…」

「オカン、いちいちうるさいなぁ…」

こんなこと、思った方はぜひ…

命の大切さを知るとともに、母親への感謝の気持ちが溢れる絵本です。

!ご注意!

児童向け絵本とはいえ、生まれた瞬間の写真もありますので、苦手な方はご注意ください。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『こいぬがうまれるよ』(1982年刊)

『こいぬがうまれるよ』(2000年刊)

▼出版社

福音館書店

※次回更新は2022年1月21日(金)の予定です