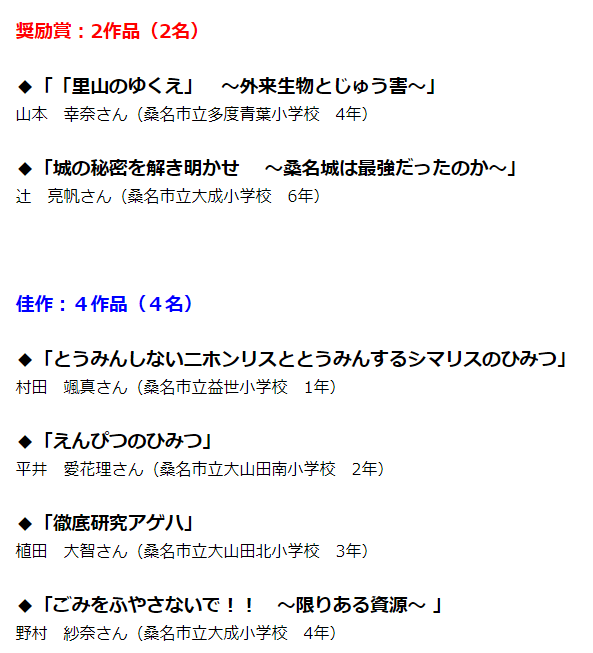

第22回「図書館を使った調べる学習コンクール」の 受賞作品

2019年1月22日(火)|投稿者:kclスタッフ

第22回「図書館を使った調べる学習コンクール」(公益財団法人 図書館振興財団)の 受賞作品が決定いたしました!

応募作品総数は、107,707作品!

桑名市からは第14回「桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」にて最優秀賞・優秀賞に輝いた6作品を出品し、以下の皆さんが各賞を受賞されました。

![]()

![]()

受賞されたみなさん、おめでとうございます。

「図書館を使った調べる学習コンクール」の作品は、近年全国的に応募数が増加し、内容のレベルもどんどん高くなっているようです。

どの作品も、みなさんが日常の中で興味・関心を持ったことを丁寧に、そして面白くまとめた作品となっています。

これからも、図書館はみなさんの調べる学習を応援・サポートいたしますので、ぜひ調べる学習コンクールの作品づくりに挑戦してみてください。

<かぶら>

特別整理期間に伴う休館と貸出期間延長のお知らせ

2019年1月18日(金)|投稿者:kclスタッフ

桑名市立中央図書館は、特別整理期間に伴い以下の期間休館いたします。

◎休館期間

2019年2月1日(金)~2月6日(水)

(ふるさと多度文学館、長島輪中図書館は休館日を除き、通常どおり開館しています)

※休館期間中の返却はくわなメディアライヴ1階の返却ポストをご利用ください。

ただし、CD、DVD、大型絵本・大型紙芝居、ゆめはま文庫、桑名市外から取り寄せた図書は破損のおそれがありますので、開館日にカウンターへお持ちください。

休館に伴い貸出期間の延長を行います。

◎貸出期間の延長

【図書・雑誌】 2018年1月18日(金)~1月31日(木)の貸出 ・・・ 3週間の貸出

【CD/DVD】 2018年1月25日(金)~1月31日(木)の貸出 ・・・ 2週間の貸出

※桑名市外から取り寄せた図書は、貸出期間が異なります。

通常よりも一週間長い貸出が可能です。

長編小説を通して読んでみたり、時間がなくて後回しにしていた本をじっくりと読まれてはいかがでしょうか。

話題の本を集めたベストセラーのコーナーや、各特集コーナーもぜひご利用ください。

◎期間中の講習室利用について

2階講習室は、特別整理期間中(2月1日~2月6日)はご利用いただけません。

休館に際し、皆さまには大変ご不便おかけしますが

ご理解とご協力をお願いいたします。

<平八郎>

あけましておめでとうございます

2019年1月4日(金)|投稿者:kclスタッフ

新年あけましておめでとうございます。

本年も桑名市立中央図書館と「ブックとラック」をよろしくお願いします。

中央図書館は、本日1月4日より開館しています。

![]()

さて、毎年恒例となりました干支飾りが、今年も図書館入口でみなさまをお待ちしています。

今年の干支は、「亥」

親子のイノシシがお出迎えいたします

花札の「萩に猪」をテーマに、今年もスタッフがマスキングテープで制作しました。

色鮮やかな萩の茂みにいる猪の姿を、細かなテープを重ねて描いています。

「猪突猛進」の言葉から少し荒々しいイメージのある猪ですが、この猪はどこかのん気で、くつろいでいるようにも見えます。

ところで、花札の札は、なぜ「猪」と「萩」なのかご存知ですか?

実はその答え、干支飾りと共に図書館入口に掲示しているコラムにあります。

ぜひ、コラムもあわせてご覧ください。

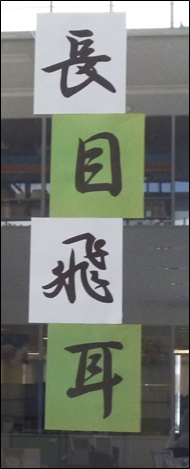

そして、こちらも毎年恒例となりました四字熟語。

今年掲げるのは、

「長目飛耳」(ちょうもくひじ)

「長目」は遠くのことまでよく見通せる目。

「飛耳」は遠くのことを聞きつける耳。

情報を豊富に収集し、世情に通じ、物事の観察・判断に優れていること。

また、見聞・知識を広める書物、という意味があります。

図書館は、資料を収集し、分類、保存を行い、

情報を求める人が、必要な情報を手に入れることができる場所です。

資料はただそこにあるのではなく、たくさんの情報を持って、それを求める人に出会う機会を待っています。

大切な1冊との出会いが訪れるよう、図書館スタッフ一同がお手伝いします。

ぜひ、見聞・知識を広めに図書館へお越しください。

<参考資料>

『四字熟語辞典』東郷 吉男/著 東京堂出版 2000

『四字熟語ときあかし辞典』円満字 二郎/著 研究社 2018

『赤木かん子の図書館員ハンドブック』赤木 かん子/著 埼玉福祉会 2011

<かぶら>

年末年始の休館と貸出期間延長のお知らせ

2018年12月14日(金)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。平八郎です。

桑名市立中央図書館の年末年始休館と、貸出期間延長のご案内です。

中央図書館では以下の期間が休館となります。

【休館期間】

12月28日(金)~1月3日(木)

※休館期間中の返却はくわなメディアライヴ1階の返却ポストをご利用ください。

ただし、CD、DVD、大型絵本・大型紙芝居、ゆめはま文庫、桑名市外から取り寄せた図書は破損のおそれがありますので、開館日にカウンターへお持ちください。

また、休館に伴い貸出期間の延長を行います。

【図書・雑誌の貸出期間延長】

12月14日(金)~12月27日(木)の貸出……3週間の貸出

【CD・DVDの貸出期間延長】

12月21日(金)~12月27日(木)の貸出……2週間の貸出

※桑名市外から取り寄せた図書は、貸出期間が異なります。

通常よりも一週間長い貸出が可能です。

この機会に長編小説を通して読んでみたり、時間がなくて後回しにしていた本をじっくりと読まれてはいかがでしょうか。

どれを読もうか迷う……という時は、話題の本を集めたベストセラーのコーナーや、各特集コーナーをご覧ください。

今年も図書館をご利用いただき、ありがとうございました。

2019年も桑名市立中央図書館をご利用・ご活用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

よいお年をお迎えください。

< 平八郎 >

「雪」の本はいかがでしょうか?

2018年12月9日(日)|投稿者:kclスタッフ

みなさま はじめまして。

新しくブログ担当となりました「ばんこ」と申します。

楽しい児童書を中心に、ご紹介できればと思います。

さっそくですが、今回は、寒い季節にぴったりの「雪」に関する本をご紹介します。

![]()

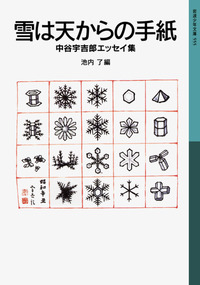

「雪は天から送られた手紙である」

この言葉をご存じでしょうか?

世界で初めて人工的に雪の結晶を作りあげた中谷宇吉郎(なかや うきちろう 1900年~1962年)の言葉です。

中谷宇吉郎は、優秀な科学者であるだけでなく、素晴らしいエッセイも書かれています。

タイトルの印象的な言葉のほか、人工雪を作るプロセスなどが詳細に書かれており、実際に実験がおこなわれた、北海道の寒さを感じることができます。また化学者らしく論理的な思考で、日々のちょっとした疑問に対し、私達にもわかりやすく説明してくれています。

児童書ながら、読みごたえのある1冊です。

『雪は天からの手紙(岩波少年文庫)中谷宇吉郎エッセイ集』

(中谷 宇吉郎/[著],池内 了/編 岩波書店 2002)

![]()

大人になると、ついついやっかいだなぁ と思ってしまう雪ですが、雪合戦、雪だるま、ソリ遊びと子ども達には大人気です。

そんな「雪」が大好きな子どもの目線で書かれた絵本があります。

作者はユリ・シュルヴィッツです。

少し灰色がかった表紙一面に降る雪。

一見、暗い印象ですが、読んでみると、大人も子どもも、雪が降ることが待ち遠しくなってきます。

『ゆき』

(ユリ・シュルヴィッツ/作,さくま ゆみこ/訳 あすなろ書房 1998)

![]()

みなさんご存じのように、雪の結晶には一つとして同じ形のものはありません。

この雪の結晶が、どのようにつくられているのかを、小さな子どもにも解りやすく教えてくれる本があります。

雪の赤ちゃんは、実は雲の中にある小さなチリです。

このチリを芯にして、雲の中を落ちながらどんどん成長していきます。

地面に向かって落ちながら、湿度や気温によって様々な形に変化し成長するのです。

一つとして同じ形はない 環境によって変化する 雪も人間も同じだなぁと感じます。

『雪の結晶ノート』

(マーク・カッシーノ/作,ジョン・ネルソン/作,千葉 茂樹/訳 あすなろ書房 2009)

![]()

こちらは、表紙からとても綺麗な雪の結晶の写真に、谷川俊太郎さんのやさしい詩が添えられています。

中谷宇吉郎も研究をした、北海道 大雪山の雪の結晶の写真です。

『きらきら』

(谷川 俊太郎/文,吉田 六郎/写真 アリス館 2008)

![]()

生涯をかけて、雪の結晶の写真を撮り続けた人がアメリカにいます。

ウィルソン・A・ベントレー(1865年~1931年)です。そのベントレーの伝記絵本です。

アメリカの豪雪地帯である、バーモント州生まれのベントレーは、農夫として生活しながら、アマチュアの雪の研究家として、高く評価されています。

彼が死ぬ間際に出版した『snow crystals』(洋書 1931年)は世界中の科学者に影響を与えました。

『雪の写真家 ベントレー』

(ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン/作,メアリー・アゼアリアン/絵,千葉 茂樹/訳 BL出版 1999)

![]()

実は日本には、ベントレーよりも100年ほど前、江戸時代に雪の結晶の本を書いた殿様がいます。

下総国古河藩第4代当主(現在の茨城県)土井利位(どい としつら [寛政元(1789)年~嘉永元(1848)年])です。

この殿様は、写真ではなく、絵で雪の結晶を記録し、『雪華図説』(1832年)という一冊の本にまとめています。

こちらから見る事ができますので、ぜひご覧下さい。

『雪華図説』(国立国会デジタルコレクション)

『江戸時代の科学者 2 関東・中部・伊能忠敬ほか』

(西田 知己/著,たごもり のりこ/絵 汐文社 2014)

![]()

古くから雪は、多くの人を魅了してきたようです。

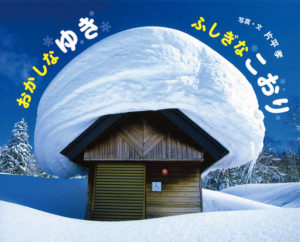

綺麗な雪の結晶も良いですが、身近なおもしろい雪の写真がのった本もあります。

題名の通り、おかしな雪の写真がメインになっています。

笑ってしまうような雪や、氷が登場します。

ひらがなで書かれているので、小さなお子様でも自分で読める本になっています。

『おかしなゆきふしぎなこおり』

(片平 孝/写真・文 ポプラ社 2012)

![]()

これからどんどん寒さが増してきます。

“天からの手紙”でもある「雪」に、親しんでみてください。

そして、雪の降る日に外に出て、これらの本に描かれていることを体感し、楽しんでみてはいかがでしょうか?

<参考図書>

『雪は天からの手紙』中谷 宇吉郎/[著],池内 了/編 岩波書店 2002

『中谷宇吉郎 雪を作る話』中谷 宇吉郎/著 平凡社 2016

『ゆき』ユリ・シュルヴィッツ/作,さくま ゆみこ/訳 あすなろ書房 1998

『雪の結晶ノート』マーク・カッシーノ/作,ジョン・ネルソン/作,千葉 茂樹/訳 あすなろ書房 2009

『きらきら』谷川 俊太郎/文,吉田 六郎/写真 アリス館 2008

『雪の写真家ベントレー』ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン/作,

メアリー・アゼアリアン/絵,千葉 茂樹/訳 BL出版 1999

『おかしなゆき ふしぎなこおり』片平 孝/写真・文 ポプラ社 2012

『江戸時代の科学者 2 関東・中部・伊能忠敬ほか』西田 知己/著,

たごもり のりこ/絵 汐文社 2014

※以下の2冊は、桑名市立中央図書館では所蔵しておりません

『snow crystals』(by W.A. Bentley and W.J. Humphreys)

『雪華図説』(土井 利位/著,1832)

「雪華図説」は、「近代デジタルライブラリー」でインターネット公開されています。

ぜひご覧ください。

<ばんこ>