ブログの記事一覧

ここに注目!「昭和の記憶」直前レポート

2013年8月19日(月)|投稿者:kclスタッフ

8月30日(金)~9月1日(日)の

桑名市立中央図書館の一大イベント

第8回「昭和の記憶」収集資料展の開催が

いよいよ近づいてまいりました!

今年のテーマは

昭和期の神事の様子を伝える写真やパネル、

貴重な現物資料の展示のほか、

桑名市の学芸員による講演、映像資料の上映、

お子様も楽しめるクイズラリーやすごろくコーナーなど

盛りだくさんのプログラムをご用意しております。

私<ぐりこ>の注目ポイントは、次の3つ!

◆その1 華やかな現物資料や懐かしの昭和の写真

「昭和の記憶」は、市民の方や関係機関にご協力いただき、

図書に限らない多様な資料を収集する事業。

収集資料展では、普段の図書館では見ることのできない

現物資料や珍しい写真なども多数展示します。

今回はテーマが“神事”ということで、

みなさまからご提供いただく資料も

華やかで賑やかなものが多いのが特徴。

特に、多度大社の上げ馬神事に関しては、

神事に奉仕する自治会(御厨/みくりや)の皆様からご協力をいただき、

上げ馬の騎手の雅な花笠やブチ(鞭)といった

たいへん貴重な実物の装具をお借りして展示します。

◆その2 「昭和の記憶」特別講演

今回の資料展では、2つの講演会を予定しています。

① 31日(土)14:00~ 「資料展展示解説」

桑名市博物館学芸員の方による展示資料の解説講演。

実際の展示物を見ながらその説明を聞くことができる、

「昭和の記憶」収集資料展ならではのチャンスです!

② 1日(日)14:00~ 「多度上げ馬神事」

桑名市教育委員会文化課学芸員の方による講演。

多度大社の上げ馬神事は、約700年も受け継がれている

伝統の行事。また、多度大社は「北伊勢神宮」とも称され、

伊勢神宮との関わりが深い古社です。

煌びやかな現物資料や多数の写真・映像資料とともに、

歴史ある神事の勇壮な世界に触れてみませんか?

◆その3 映像資料上映会

各日10:00~ 「くわな 御樋代木奉曳 (60分)」

14:00~ 「第62回神宮式年遷宮―御神木 (46分)」

式年遷宮にまつわる行事は、20年に1度だけ。

「お木曳きは観たことがない」という方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか? (実は私<ぐりこ>もその一人です)

映像資料では、

そんな神事の盛大な様子を知ることができます。

上記2本のほかにも、「桑名石取祭」のDVD、

(伊勢大神楽・上げ馬神事・石取祭に関する映像)なども

随時上映します。ぜひお楽しみください。

桑名市にお住まい方はもちろん、市外にお住まいの方にも

お楽しみいただける資料展になると思います!

ご来場、心よりお待ちしております。

========================

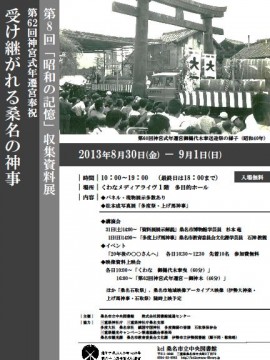

第8回「昭和の記憶」収集資料展

第62回神宮式年遷宮奉祝 受け継がれる桑名の神事

|会期| 8月30日(金)~9月1日(日)

|時間| 10:00~19:00(最終日は18:00まで)

|場所| くわなメディアライヴ1階 多目的ホール

|主催|

桑名市立中央図書館 株式会社図書館流通センター

|協力|

三重県神社庁 三重県神社庁桑名支部

多度大社 桑名宗社 鎮国守国神社

多度御厨の皆様 石取祭保存会

三重県観光キャンペーン推進協議会事務局

桑名市観光課 桑名市教育委員会文化課

伊勢市立伊勢図書館

(順不同 敬称略)

<ぐりこ>

図書館へGO!! 夏休み後半のイベント情報

2013年8月15日(木)|投稿者:kclスタッフ

体温を越える猛烈な暑さが

続いていますね。

さて、今回のブログでは、8月後半の

桑名市立中央図書館イベント情報を2つお届けします!

①★こばと『おはなし会 夏休み特別編』

「本の中のふしぎな世界」

とき:8月18日(日) 11:00~

場所:中央図書館おはなし室(はまぐりの部屋)

申込不要・入場無料

年齢制限はありません。

なんともふしぎな絵本の読み聞かせや、

呪文のようなことば遊び、連日の暑さを吹き飛ばすような、

自分だけのオリジナルうちわづくりをおこないます。

本の中のふしぎな世界を、みんなで一緒に

体験してみませんか?

②★「昭和の記憶」収集資料展

前回のブログでもお伝えした

桑名市立中央図書館の一大イベント

「昭和の記憶」収集資料展のうち、

お楽しみイベントのお知らせです。

8月30日(金)~9月1日(日)の3日間、

くわなメディアライヴ1階多目的ホールにて開催される

第8回「昭和の記憶」収集資料展。

謎解きが楽しめる”クイズラリー”や

お伊勢参りのバーチャル体験が出来る!?

また、【20年後の○○さんへ】と題した

プログラムもご用意しております。

今から20年後のあなたは何才でしょうか?

どんな人になっているのでしょう?

この機会に、20年後の自分に、あなたの大切な人に、

お手紙を書いてみてはいかがでしょうか??

夏休み最後の週末、

図書館へご来館の際は、

ぜひ「昭和の記憶」収集資料展にお立ち寄りください。

スタッフ一同、みなさまのご来場をお待ちしております。

<九華>

「お木曳きで活躍!石取祭の祭車」特集開催中!

2013年8月8日(木)|投稿者:kclスタッフ

8月2日(金)~4日(日)は石取祭が行われていましたね。

ゴンゴンチキチキと鉦や太鼓のにぎやかな音が

図書館にも毎年聞こえてきます。

4階郷土特集コーナーでは9月3日(火)まで

「お木曳きで活躍!石取祭の祭車」

特集展示を行っています。

お木曳きは、20年に一度行われる

伊勢神宮の式年遷宮のために、

御用材を運搬する行事です。

木曽や長野で伐り出された御神木は

桑名を経由して伊勢へと運ばれていきます。

御用材の中でも御神体を入れる容器をつくる

「御樋代木(みひしろぎ)」は特に重要に扱われます。

「御樋代木」が桑名に到着すると

「御樋代木奉迎送祭」が行われ、

石取の祭車も随行して町内をお木曳きして廻ります。

8月30日(金)~9月1日(日)に開催する

桑名市立中央図書館の一大イベント

第8回「昭和の記憶」収集資料展の今年のテーマは

伊勢神宮の式年遷宮と、

桑名のお木曳きについての展示を行います。

お木曳車のミニチュアなど、現物資料も多数展示予定です。

資料展ではこの他にも

石取祭や多度の上げ馬神事などの

桑名で古くから行なわれている神事もご紹介します。

資料展のプログラムも完成しました。

図書館のカウンターなどで配布をしています。

夏休み最後の週末は、

ぜひ「昭和の記憶」収集資料展を見にいらしてください。

ご来場をお待ちしております。

========================

第8回「昭和の記憶」収集資料展

第62回神宮式年遷宮奉祝 受け継がれる桑名の神事

|会期| 8月30日(金)~9月1日(日)

|時間| 10:00~19:00(最終日は18:00まで)

|場所| くわなメディアライヴ1階 多目的ホール

|主催|

桑名市立中央図書館 株式会社図書館流通センター

<いるる>

本だけじゃない!~オンライン(商用)データベースのススメ~

2013年7月30日(火)|投稿者:kclスタッフ

桑名市立中央図書館では、

調べものに役立つツールとして

オンライン(商用)データベース

をご用意しています。

商用データベースとは、

インターネットを使って

有料で提供される

データベースですが、

館内のインターネットコーナーでは、

どなたでも 無料で お使いいただけます。

ご用意しているデータベースは、

事典辞書検索、ビジネス情報や新聞記事の検索、

人物検索など、以下の6種類です。

※新聞記事の掲載範囲はデータベースにより異なります

ので、詳細は図書館へお問い合わせください。

■ジャパンナレッジ

百科事典をはじめとする、日本有数の辞書・事典を

一気に横断検索できるデータベース。

言葉の意味や事柄の基本情報を確認したいときなど、

わたしたちは調べものの最初に使用することが多いです。

詳しくは→ https://japanknowledge.com/

■日経テレコン

日経4紙(日本経済新聞 朝刊・夕刊、日経産業新聞、

日経MJ(流通新聞)、日経地方経済面)やビジネス誌の

最新記事から企業情報まで、幅広い情報を入手できます。

ビジネスや就職活動にご活用いただけるデータベースです。

詳しくは→ http://t21.nikkei.co.jp/

■聞蔵Ⅱビジュアル

朝日新聞オンライン記事検索のデータベース。

1984年8月以降の朝日新聞と『AERA』の記事、

『週間朝日』のニュース面が検索可能です。

朝日新聞の週末別冊版『be』の記事検索もできるので、

「数年前の『be』の特集記事で桑名が紹介されていたのを

見たのだが、その記事をもう一度読みたい…」といった

調べものでは、すぐに対応ができました。

詳しくは→ http://database.asahi.com/library2/

■中日新聞・東京新聞記事検索サービス

中日新聞 朝刊・夕刊、東京新聞 朝刊・夕刊

それぞれの主要記事を蓄積しています。

三重県版、三重県下の全地方版

(北勢、中勢、松阪紀勢、伊勢志摩、伊賀、牟婁)が

収録されているので、

過去のローカルニュースを調べたい時には大活躍!

現在準備を進めている「昭和の記憶」収集資料展の

調べものでは、意外と本では探せなかった

“七里の渡(しちりのわたし)の鳥居の高さ”を

1995年の鳥居建て替えのニュース記事の中から

見つけることができました。

詳しくは→ http://www.chunichi.co.jp/database/

■ヨミダス歴史館

読売新聞の記事検索データベース。

1986年9月以降の新聞記事のほか、

人物データベースや、1989年9月以降の英字新聞

『The Daily Yomiuri』の記事検索もできます。

人気の連載記事は通覧できるように集められているので、

ちょっとログインしてみるだけでも発見があり、オススメです。

詳しくは→ https://database.yomiuri.co.jp/about/rekishikan/about/

■官報情報検索サービス

官報(本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録)を

検索できるデータベース。

データ収録範囲は1947年5月3日から

当日発行分までです。(当日分は午前11時頃に配信)

詳しくは→ https://search.npb.go.jp/kanpou/

以上の6種類のデータベースは、中央図書館4階の

インターネットコーナーで、どなたでも 無料で

ご利用いただけます。

受付時間 : 9:00~20:00 (利用は20:30まで)

1回の利用時間 : 60分 (予約が入らなければ延長可能)

利用をご希望の方は、4階カウンターへお越しください。

また、それぞれのサービス内容、操作方法については、

スタッフまでお気軽にお尋ねください。

データベースを使いこなせれば、調べものや自由研究が

もっとスムーズにできるようになるかもしれません。

<ぐりこ>

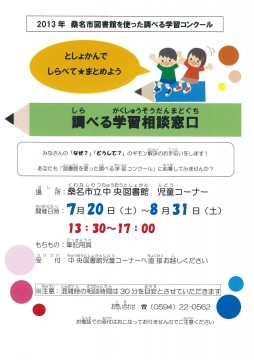

「調べる学習相談窓口」のご案内!

2013年7月21日(日)|投稿者:kclスタッフ

青空のまぶしい季節となりました!

今週から、いよいよ夏休みに入りますね。

夏休みといえば、お祭りに出かけたり、

プールに行ったり、宿題に追われたり…!?

小中学生のみなさんも、遊びや部活、勉強など

忙しい毎日を送っているのではないでしょうか。

今回のブログでは、夏休みの宿題にも役立つ

「調べる学習相談窓口」のご案内をいたします!

中央図書館では、7月20日より

「調べる学習相談窓口」

を開設しました。

この夏は、みんなの「なんでだろう?」「不思議だな?」

「知りたい・・!」を図書館で調べてまとめてみませんか?

場 所 :桑名市立中央図書館 児童コーナー

開催日時:7月20日(土)~8月31日(土)

13:30~17:00

もちもの:筆記用具

受 付 :中央図書館児童コーナーへ直接お越しください。

内 容 :「桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」

作品づくりに関する、個別相談

※注意 :混雑時の相談時間は30分を目安とさせて

いただきます。

調べる学習についてはこちら↓↓をご覧ください。

「これ何だろう?」「どうしてかな?」

身近なことへの疑問、不思議に思ったことを、

図書館にあるたくさんの本を使ったり、実験や観察をしたり、

人に聞いたりしながら調べるのが、調べ学習!

「図書館を使った調べる学習コンクール」に

挑戦してみよう!と思うのだけど、

これからどうやって調べていけばいいのかな?

資料の探し方がわからない・・・などなど。

私たち図書館スタッフが、

調べ学習に取り組むみなさんを応援します!

どうぞお気軽にご来館くださいね♪

たくさんのご参加、お待ちしております。

<九華>