ブログの記事一覧

第三弾 桑名ゆかりの有名人

2023年10月21日(土)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、志るべです。

秋も深まってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

前回のブログ「遠くて近い留学の話」で、なばなが海外留学の本を紹介しました。

その中で「昔は海外留学したと聞くと、自分とは別世界の話のように感じた」と書いていますが、今から155年ほど前、時は明治維新、まさしく別世界に飛び込んだ若者たちがいました。

その一人が、駒井重格(こまい しげただ)です。

今回は、「第三弾 桑名ゆかりの有名人」として駒井重格を紹介したいと思います。

駒井重格は幕末の桑名藩士で、維新後にアメリカに留学し、後に専修学校(現在の専修大学)を創設した人物です。

駒井家は代々、久松松平家(徳川家康の異父弟の家系。「第二弾 桑名ゆかりの人物」をご覧ください)に仕えた家柄で、学者をたくさん輩出しています。

重格の父、祖父は共に儒学者で、重格は14歳という若さで家督を継ぎました。

戊辰戦争では神風隊に所属して戦っています。

桑名藩は庄内(山形県)で降伏しますが、重格は寒河江の激戦で負傷していたこともあり、鶴岡城下に近い大山で謹慎し、その後、帰藩しました。

明治7年(1874)、旧桑名藩主・松平定教(まつだいら さだのり)のお供をする形でアメリカへ留学し、ニュージャージー州にあるラトガース大学で経済学を学びました。

この留学中、後に専修学校を創設する仲間、相馬永胤(そうま ながたね)、田尻稲次郎(たじり いなじろう)、目賀田種太郎(めがた たねたろう)と出会います。

相馬と田尻は嘉永3年(1850)生れで、目賀田と駒井は、その3年後、黒船が来航した嘉永6年(1853)に生れました。(『専修大学 105年』では重格は嘉永5年(1852)生れ、とあります)

幕末には、相馬(彦根藩)と田尻(薩摩藩)は倒幕派、目賀田(幕臣)と駒井(桑名藩)は佐幕派と敵対する立場にありました。

そんな彼らを描いた小説がこちら、

『蒼翼の獅子たち』(志茂田 景樹/著 河出書房新社 2008.10)

『蒼翼の獅子たち』(志茂田 景樹/著 河出書房新社 2008.10)

物語は、明治3年(1870)9月28日、17歳を迎えたばかりの目賀田種太郎がアメリカ留学に出発するところから始まります。

幕末の動乱を生き抜いて留学を果たした若者たちは、しだいに新しい学校を創ることに情熱を傾けていきます。

彼らが目指したのは、日本語で法律学と経済学を学ぶことができる専門学校を創ることでした。

帰国後の明治13年(1880)、現在の専修大学の前身である専修学校を設立します。

専修大学の創設についてくわしく記されている一冊はこちら、

『専修大学 105年』(専修大学出版局 1984.9)

建学の精神の項では、重格たち4人がどのように生き、専修学校設立に至ったかが記されています。

こちらもご覧ください。

『専修大学史紀要 創刊号』(専修大学大学史資料課 2009.3)

専修大学長の日高義博氏が「建学の精神と大学の未来」として、4人の創立者について語っています。

『専修大学史紀要 第11号』(専修大学大学史資料室 2019.3)

専修大学の歴史が記されています。

その後、重格は大蔵省、農商務省の官僚として近代国家の土台づくりに力をそそぎます。

東京大学予備門や岡山中学校(現在の岡山県立岡山朝日高等学校)、岡山県師範学校(現在の岡山大学)等で英語、経済学を教え、教育者としても活躍しました。

また語学に堪能であった重格は、フランス経済学を日本に導入し、多くの著作・翻訳書を残しています。

明治32年(1899)には、高等商業学校(現在の一橋大学)の校長に就任し、専攻部を2年延長、商業学士号を新設する等、学校改革に着手しました。

けれども、在任中の明治34年(1901)12月9日に急逝しました。享年48歳でした。

桑名藩士であった駒井家の歴史については、こちら、

『美術館紀要 第1号』(桑名市立文化美術館 1979.7)

西羽晃氏が「駒井重格について」と題して考察しています。

また、『郷土史を訪ねて』(西羽 晃/著 朝日新聞社名古屋本社 2010.6)の中にも駒井重格についてまとめられています。

幕末から明治へと大きく変化した時代を生き抜いた若者たち。

どのような思いを抱いて海を渡り、そこで何を見て、何を感じ、どう行動したのでしょう。

図書館の本を通して彼らの姿に触れてみませんか?

<紹介資料>

『蒼翼の獅子たち』 志茂田 景樹/著 河出書房新社 2008.10 AL936シモ

『専修大学 105年』 専修大学出版局 1984.9 L289コ桑名人物

『専修大学史紀要 創刊号』 専修大学大学史資料課 2009.3 L289コ桑名人物

『専修大学史紀要 第11号』 専修大学大学史資料室 2019.3 L289コ桑名人物

『美術館紀要 第1号』 桑名市立文化美術館 1979.7 L069ク

『郷土史を訪ねて』 西羽 晃/著 朝日新聞社名古屋本社 2010.6 AL292ニ

<志るべ>

遠くて近い留学の話

2023年9月14日(木)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、なばなです。

9月に入って暦の上では秋、のはずですが、未だ残暑が厳しいですね。

動くのも億劫になる今日この頃。

この倦怠感を吹き飛ばすイベントはないかとテレビをつけると、こんなニュースが目に飛び込んできました。

「コロナの制限緩和で海外留学再開!」

日本とは違い、海外の多くの国では9月からが新学期です。

コロナの規制も落ち着いた今、9月から入学や進学再開に向けて準備する学生が増えている、という内容でした。

なるほど、海外留学...

よしやろう!と、言えるほど簡単な事ではないのですが、なんとも心躍る響きです。

それに、準備がかかる物こそ今調べておけば、後々役立つかもしれません。

そこで今回は、留学に関して役立ちそうな本を紹介しようと思います。

まず最初に紹介するのはこちらです。

(キリーロバ・ナージャ/著 集英社インターナショナル 2022)

留学する以上、どんな風に学ぶかは重要ですよね。

この本の著者は、小学校から中学校までに6ヶ国の学校に転校しました。

その経験から、各国の教育の違いを比較されており、留学先でどんな教育を受けたいかを考える上で、参考になります。

ですが、それ以上に参考にしてほしいのは、本の後半です。

何度も転校した著者は、当然言葉や文化など様々な壁にぶつかりますが、その中である「発見」をします。

これ以上はネタバレになるのでお伝えは出来ませんが、学ぶとは何か、と考えさせられる内容でした。

留学に興味がある人にも、そうでない人にも一度読んで欲しい本です。

次におすすめするのは、海外留学記です。

(徳仁親王/著 紀伊國屋書店 2023)

こちらは今年復刊されて、メディアに取り上げられたので、ご存知の方も多いかもしれません。

イギリスの名門オックスフォード大学での寮生活、というのも心惹かれる設定ですが、話題になった最大の理由は著者の存在。

著者は徳仁親王殿下。現在の天皇陛下がイギリス留学時代のことを綴った本なのです。

そのため、作中には大使や、貴族、英国王室といった要人、更には女王陛下までさらっと登場していて驚かされます。

ですが、それ以上に引き込まれるのは、その大学生活の描写です。

尊敬できる教授との出会い、寮生活での様々な驚き、友人たちとの他愛のないやり取り...

読みやすいさらりとした文章なのに一つ一つ情感がこもっていて、思い出を大切にしている気持ちが伝わってきます。

復刊の際、新たに増えた後書きには

「この本によって海外へ留学してみたいと思う人が一人でも増えれば、私にとって大きな喜び」

と記されているそうですが、その思いがしっかりと伝わってきます。

復刊版は長島図書館の所蔵ですが、中央図書館には初版があります。

自然と留学したいと思わせてくれる魅力の詰まった本です。

最後に紹介したいのは、こちら。

(平田 久子/著 コスモピア 2020)

留学の大まかな手順や予算などをまとめた入門書です。

親子ではなくとも、留学をより具体的に考えたい人におすすめです。

著者自身も親子三代で留学が経験あり、精神面と物理面の双方からのアドバイスも豊富です。

なるほど、留学は人生設計なのだと納得させられます。

留学することがすべてではないという考えも述べており、読み進めるうちに漠然としたイメージから、自分の望む留学の形が見えてきます。

留学を具体的に考え始めた方におすすめです。

昔は海外留学したと聞くと、自分とは別世界の話のように感じたものです。

ですが近年は国内外問わず選択肢が増え、今では何歳からでも、どんな短い期間でも大丈夫。

縁遠いと思っていた世界は、いつの間にか随分近くなっていました。

皆さんも、どこかの国の新学期にいつかは参加する日が来るかもしれません。

その前準備に、まず図書館の本を手に取ってみてはいかがでしょうか?

紹介資料

『6カ国転校生 ナージャの発見』(キリーロバ・ナージャ/著 集英社インターナショナル 2022)

『テムズとともに 英国の二年間』(徳仁親王/著 紀伊國屋書店 2023)

『テムズとともに 英国の二年間』(徳川親王/著 學習院総務部広報課 1993)

『留学を考え始めた親と子で読む本』(平田 久子/著 コスモピア 2020)

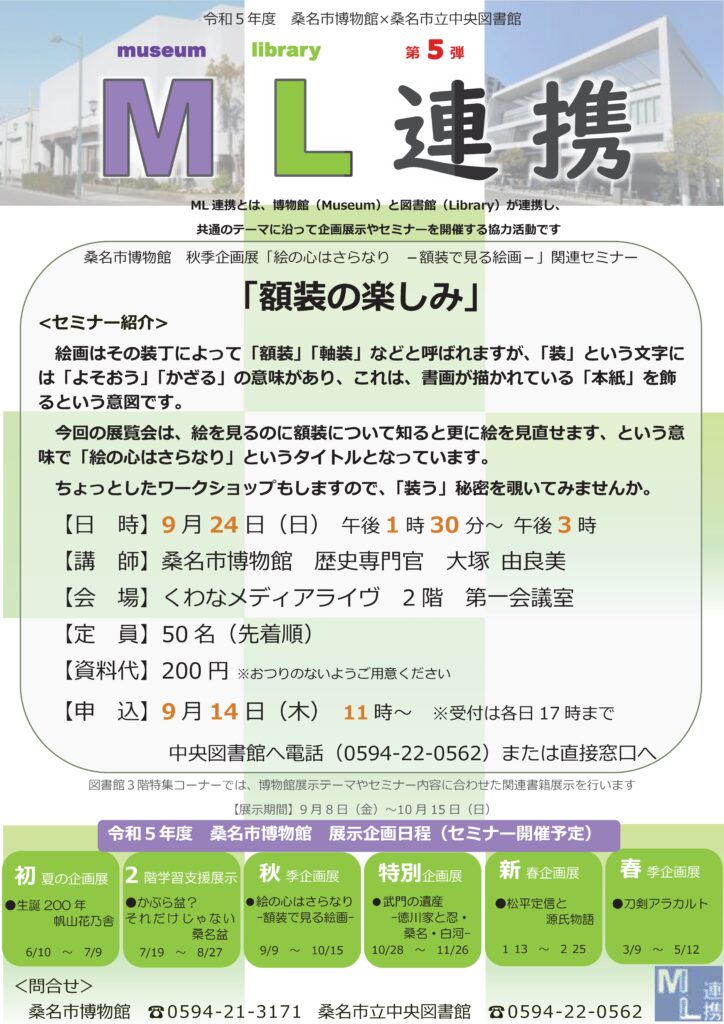

博物館×中央図書館 令和5年度ML連携セミナー(第5弾)「額装の楽しみ」を開催します!

2023年9月10日(日)|投稿者:kclスタッフ

ML連携とは、博物館(Museum)と図書館(Library)が連携し、共通のテーマに沿って企画展示やセミナーを開催する協力活動です。

中央図書館では、博物館展示のテーマに合わせた関連書籍の展示や、博物館職員等によるセミナーを行います。

画像をクリックすると拡大します(PDF)

第5弾は博物館企画展「絵の心はさらなり –額装で見る絵画-」の開催に合わせて、関連書籍展示と桑名市博物館職員によるセミナー「額装の楽しみ」を行います。

<セミナー紹介>

絵画はその装丁によって「額装」「軸装」などと呼ばれますが、「装」という文字には「よそおう」「かざる」の意味があり、これは、書画が描かれている「本紙」を飾るという意図です。

今回の展覧会は、絵を見るのに額装について知ると更に絵を見直せます、という意味で「絵の心はさらなり」というタイトルとなっています。

ちょっとしたワークショップもしますので、「装う」秘密を覗いてみませんか。

※状況により変更・中止となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。

<日程>

博物館×中央図書館 令和5年度ML連携企画 セミナー「額装の楽しみ」

講師:桑名市博物館 歴史専門官 大塚 由良美

日時:9月24日(日) 午後1時30分から午後3時

場所:くわなメディアライヴ 2階

資料代:200円 ※おつりのないようご用意ください

定員:50名(先着順、事前申込制)※定員になり次第締め切ります

申込み方法:直接窓口、または電話で中央図書館へ

申込み開始:9月14日(木)午前11時~ ※受付は各日午後5時まで

問い合わせ:桑名市立中央図書館 〒511-0068 桑名市中央町三丁目79 0594-22-0562

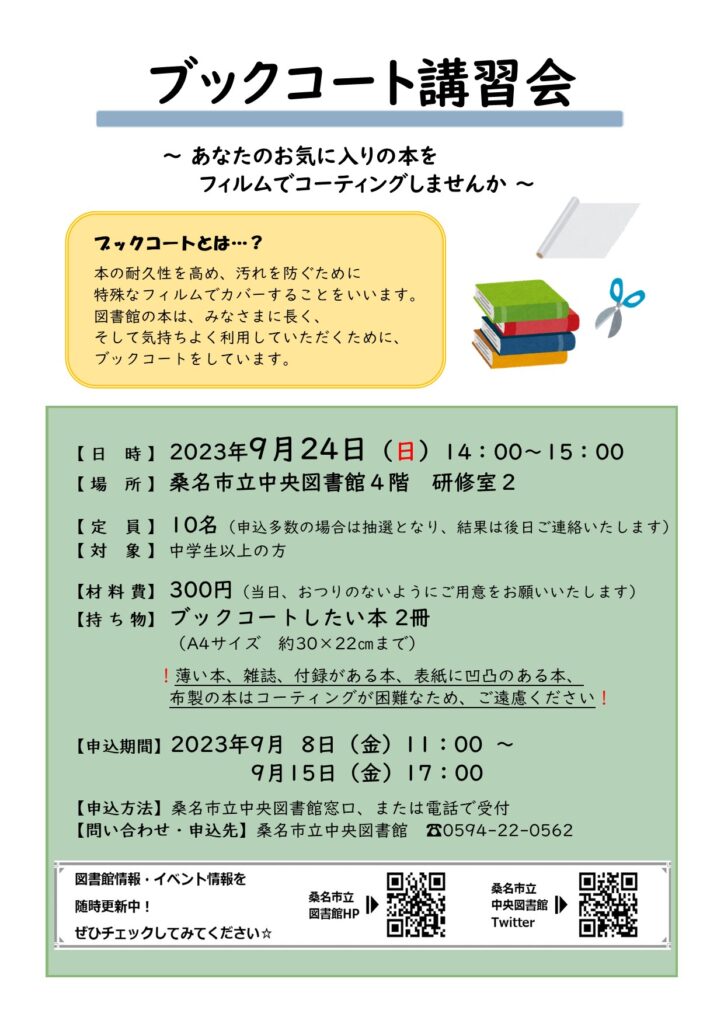

「ブックコート講習会」を開催します!

2023年8月31日(木)|投稿者:kclスタッフ

日時|2023年9月24日(日) 14:00~15:00

場所|桑名市立中央図書館4階 研修室2

定員|10名

※申込多数の場合は抽選となり、結果は後日ご連絡いたします

対象|中学生以上

材料費|300円(当日、おつりのないようにご用意をお願いいたします)

持ち物|ブックコートしたい本2冊(A4サイズまで 約30×22cm)

※薄い本、雑誌、付録がある本、表紙に凹凸のある本、布製の本はコーティングが困難なため、ご遠慮ください

申込期間|2023年9月8日(金) 11:00~9月15日(金) 17:00

申込方法|桑名市立中央図書館窓口、または電話

問い合わせ・申込先|桑名市立中央図書館 ☎0594-22-0562

自分の本を図書館の本のように透明フィルムで貼ります。コーティングすることによって傷や汚れ、色褪せなどの劣化を防ぐことができます。皆様のご参加をお待ちしています!

夏だ!海だ!山だ!図書館だ!

2023年8月3日(木)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは。七里です。

暑い夏が続きますね。

コロナ禍が明け、制限なしの久しぶりの夏に、海や山のレジャーを家族や友人と楽しむ方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は海や山の本を、児童書・絵本・ティーンズコーナーからご紹介します。

まずは、海編から。

『Surf Boys』 (南田 幹太/著 PHP研究所 2021)

「かつてチューブに乗った伝説の小学生がいた!」

チューブとは、大波の中にトンネルのような空洞ができること。大人でも難しいのに、何年も前に湘南の海で小学生がそれをしたというのです。

サーフィンを習っている大和は、その話を耳にして、サーフィンスクールの校長先生に真相を尋ねます。

そこから話は、いっきに数十年前にタイムスリップ。

伝説の小学生の物語が始まります。

湘南の海で、小学生の亮はサーフィンの上手な誠に出会います。

誠にサーフィンを教えてもらいながら、二人はサーフィンを思い切り楽しみ、そして友情を深めていきます。

しかし、そこにライバルの外国人、スティーブが現れます。

サーフィン場の縄張り争いが起こり、サーフィンの大会で、二人はついにスティーブと対決することになるのですが・・・。

夏の湘南の海を舞台に、色々な人と関わりありながら、困難を乗り越え、成長してく二人の姿に、心が熱くなります。

そしてサーフィン大会で優勝した伝説の小学生とは果たして誰で、今は何をしているのか、

皆さんも、大和と一緒に確認してみてください。

『うみのむこうは』 (五味 太郎/作・画 絵本館 1979)

海を眺めていると、「この海の向こうは、何があるだろう」と思ったことがある人もいるのではないでしょうか?

この本では、少女が海を眺めながら、うみのむこうを想像します。

「うみのむこうは はたけかな」

「うみのむこうは ゆうえんち たのしいのりもの たくさんあるかな」

全ての頁が同じ視線で描かれる絵本に、いつしか引き込まれ、どんどん想像が膨らんでいきます。

この本をきっかけに、皆さんの「うみのむこう」には、どんな世界が広がっているでしょうか?

『みえた!うみべのいきもののひみつ』 (キャロン・ブラウン/作, アリッサ・ナスナー/絵, 小松原 宏子/訳 しながわ水族館/監修 くもん出版 2020)

海辺を歩いていると、様々な生きものが見つかることがありますね。

海の潮だまりで、夢中になって、生きものを観察したり捕まえたりした人もいるのではないでしょうか?

この本では、そんな海辺の生きものたちがたくさん出てきます。

しかも、一見何もないように見える頁も、後ろから光を照らすと、隠れている生きものが浮かび上がるしかけつきです!

岩かげや砂のなかに何が隠れているでしょうか。そんなドキドキ・ワクワクが、本で楽しめます。

次は山編をご紹介します。

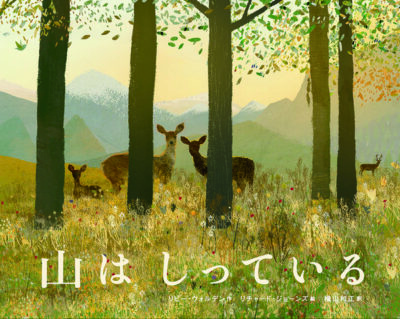

『山はしっている』 (リビー・ウォルデン/作, リチャード・ジョーンズ/絵, 横山 和江/訳 鈴木出版 2020)

皆さん、山というとどんなイメージをお持ちでしょうか。

この本には、生きものが、山に見守られながら過ごす、一日が描かれています。

夜明けとともに始まる山の一日。

静かな文章と優しい色調の絵に、心が洗われます。

あらゆる生きものをそっと見守る山。

読み進めるうちに、自分も山に包み込まれ、癒される感覚に陥るかもしれません。

大人の方にもおすすめです。

『ぼくの仕事場は富士山です』 (近藤 光一/著 講談社 2011年)

一度は登ってみたい富士山。何度も登りたくなる富士山。

富士山に特別な思いを抱いている方も多いと思います。

この本では、富士山でガイドの仕事をしている著者が、富士山の魅力をたっぷり教えてくれます。

しかしこの人、三十歳になるまで、富士山に登ったことがなかったというから驚きです。

山登りに関してど素人の著者が、失敗を重ねながらも、登山者の富士山への思いと、富士山そのものからエネルギーを貰って、

今までにない富士山ツアーへの実現へと邁進していきます。

彼の夢に向かって一歩一歩進んでいく姿と、富士山の登山がリンクして、清々しい気持ちになります。

『生き抜け!』 (山口 理/作,十々夜/絵 文研出版 2022)

楽しい登山も、途中で遭難してしまっては、大変ですね。

主人公の小学生、田辺瞬は、お父さんと同級生の友達三人、そして山岳部の大学生・岳ちゃんとともに、宿泊登山に出かけます。

それは楽しい夏休みの思い出になるはずでした。

ところが、瞬は岳ちゃんの忠告も聞かずに、単独行動をしてしまいます。

「みんなの役に立ちたい」という気持ちからでしたが、結局友達二人を巻き込んで、遭難してしまうのでした。

手持ちの食糧や水が無くなりそうになったり、急な雨に見舞われたり、滑落したり、もうハラハラドキドキの連続で、読む手を離せなくなるほどの展開です。

皆さんも、極限状態での山と対峙する、小学生たちの奮闘に心からのエールを送ってしまうはずです。

最後に、山も海も出てくる一冊を見つけました。

『いま生きているという冒険』 (石川 直樹/著, 100%ORANGE/装画・挿画 理論社 2006)

世界七大陸の最高峰を登頂した、著者の冒険の日々をつづった本。

高校二年生の時にインドを旅行した著者は、命の危機に遭いながらも、「世界を経験すること」にハマっていきます。

しかし、彼が旅に出るようになったきっかけが、「読書」というので、嬉しくなってしまいました。

「さまざまなジャンルの本と出会うなかで、描かれている風景を自分でも見てみたいと強く思うようになった」そうです。

今で言う、本で出会った大自然の聖地巡りでしょうか?スケールが壮大すぎます。

彼の聖地巡りは、アラスカの川下りから始まり、北米やアフリカの最高峰の山々、世界最高峰チョモランマなど、次々に登頂します。

それだけではありません。

POLE TO POLEという、北極点から南極点まで人力で踏破をしたり、

ミクロネシアに伝わる星の航海術を学ぶために、現地の伝統航海術師に弟子入りして、星だけを頼りに極限の航海に出かけたり・・・。

こんな人がいるのか?!と驚きの連続です。

しかし、自分にはできないからこそ、著者が書き残す一つ一つの言葉は、胸にせまるものがあります。

世界を経験することの厳しさと素晴らしさから、彼の人生観をまるごと感じとることができます。

図書館には、他にもたくさんの海や山の本があります。

図書館の本で、夏気分をぜひ味わってみてください。

紹介資料

『Surf Boys』(南田 幹太/著 PHP研究所 2021)

『うみのむこうは』(五味 太郎/作・画 絵本館 1979)

(キャロン・ブラウン/作, アリッサ・ナスナー/絵, 小松原 宏子/訳 しながわ水族館/監修 くもん出版 2020)

『山はしっている』

(リビー・ウォルデン/作, リチャード・ジョーンズ/絵, 横山 和江/訳 鈴木出版 2020)

『ぼくの仕事場は富士山です』(近藤 光一/著 講談社 2011年)

『生き抜け!』(山口 理/作,十々夜/絵 文研出版 2022)

『いま生きているという冒険』(石川 直樹/著, 100%ORANGE/装画・挿画 理論社 2006)