ブログの記事一覧

“図書館を使った調べる学習”を応援します!

2015年7月16日(木)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさん、こんにちは。

小学生の頃の自由研究では、

地元の提灯について取材や調査を重ねた< ぐりこ >です。

夏休みも目前に迫り、今年も”調べる学習”の季節がやってきました。

小学生、中高生のみなさん、今年の自由研究のテーマはもう決まりましたか?

夏休みは、日頃から疑問に思っていることや自分の好きなもののことを

時間をかけて調べるチャンス!

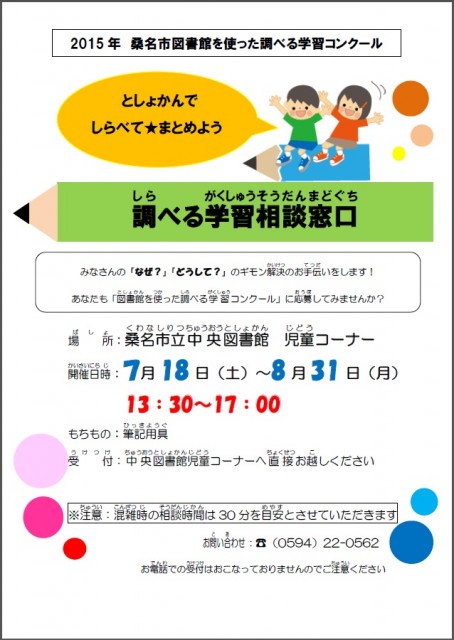

桑名市立中央図書館では、今年も調べる学習相談窓口を開設し、

みなさんの調べる学習を全力でサポートします!

【調べる学習相談窓口】

開催日時 7月18日(土)~8月31日(月) 13:30~17:00

場所 桑名市立中央図書館 児童コーナー

※混雑時の相談時間は30分を目安とさせていたきます。

調べる学習相談窓口では、参考になる資料の案内や、

調べかた・まとめかたについて総合的にサポートいたします。

それぞれの進捗に合わせて丁寧に対応させていただきますので、

期間中であれば何回来ていただいてもかまいません!

調べたいテーマが決まったら、気軽に相談に来てくださいね。

完成した力作は、ぜひ図書館を使った調べる学習コンクールに応募してみませんか?

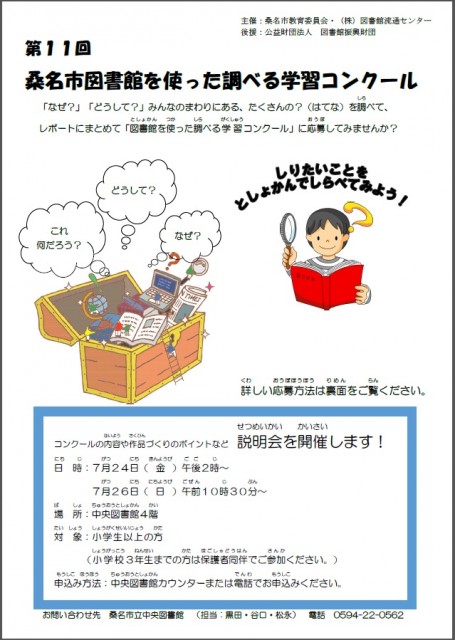

【第11回桑名市図書館を使った調べる学習コンクール】

<募集する作品>

★桑名市在住・在学の小学生以上の方の図書館を使った「調べる学習」の作品

★調べるテーマは自由!(応募者本人が作成し、未発表のもの)

★作品のまとめの目安

サイズ:小学生はB4サイズまで 中学生以上はA4サイズまで

ページ数:50ページ以内(目次、参考文献一覧を除く)

※集めた情報をまとめた資料集を「別冊」として添付することもできます。

★応募締切 平成27年9月8日(火)必着 ※学校への提出締切は各学校で確認してください。

★作品の提出先

市内の小中学校に在学の方⇒ ご自分の通う学校

市内在住で市外の小中学校に在学の方⇒ 中央図書館・ふるさと多度文学館・長島輪中図書館

高校生・大人⇒ 中央図書館・ふるさと多度文学館・長島輪中図書館

⇒「図書館を使った調べる学習コンクール」(全国版)についてはこちら

(公益財団法人・図書館振興財団HP)

【調べる学習コンクールの説明会開催】

開催日時 7月24日(金)午後2時、7月26日(日)午前10時30分

開催場所 中央図書館 4階 研修室2

内容 「図書館を使った調べる学習コンクール」の作品づくりのポイントについての説明

対象 小学生以上(小学3年生までの方は保護者・同伴者が必要です)

定員 各日30人(先着順)

参加費 無料

申込方法 中央図書館の窓口・電話にて受付いたします。

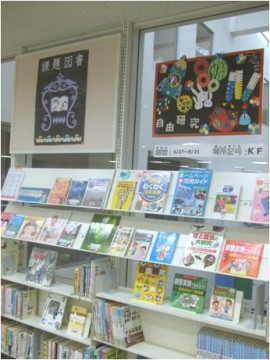

このほか、児童特集コーナーでは

このほか、児童特集コーナーでは

自由研究に役立つ本も展示中です。

どんなことを調べようか、

テーマや方法を決めかねている人は、

いろいろな本をめくってみると

ヒントがあるかも☆

また、調べる学習コンクールの

過去の入賞作品の複製も展示しています!

コンクールについては

こちらの過去のブログ記事もご参照くださいね。

調べる学習コンクールでは、子どもだけでなく、大人の方の作品も募集しています。

調べる楽しみ、学ぶよろこびを、大人ならではの視点で表現してみませんか?

今年も多くのみなさんのご参加をお待ちしております!

< ぐりこ >

★7月・8月のイベント開催のお知らせ★

2015年7月7日(火)|投稿者:kclスタッフ

”ブックとラック”をご覧のみなさま、こんばんは。<くわにゃん>です。

今日は七夕ですね☆

七夕といえば、織姫・彦星のお話や、

五色の短冊にお願いしたい事を書いて笹に飾ることなどが有名ですが、

みなさんは、七夕の翌日におこなう行事をご存知でしょうか?

昔は七夕の翌日、七夕飾りを川や海に流す風習がありました。

これを「七夕送り」といいます。

願い事を書いた短冊や、願いをこめたかざりが天の川に流れつくと、

願い事が叶うと信じられていたのです。

災いをうつしたものを流す、お払いの意味もありました。

現在では、環境への影響を考慮し、一部の地域の行事を除いて

七夕送りはおこなわれなくなりました。(出典:ポプラディア情報館 年中行事)

こういった行事や風習を少しでも調べてみると、先人の教えや、

どんな思いがこめられているかを学ぶことが出来ます。

日本人の心のあらわれでもある年中行事。大切にしていきたいですね。

![]()

7月・8月のイベントの開催が決まりましたので、お伝えいたします!

《7月開催のイベント》

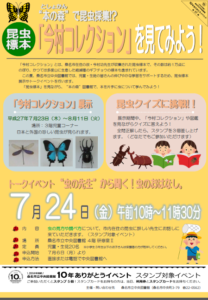

『本の森で昆虫採集!?「今村コレクション」を見てみよう!』

今村コレクションの展示と、トークイベントをおこないます。

【展示期間】7月23日(木)~8月11日(火)

【展示場所】3階児童コーナー

【クイズ】昆虫クイズに挑戦!全問正解すると、スタンプ3個プレゼント!

トークイベント『”虫の先生”から聞く!虫のおはなし。』

【日時】7月24日(金)10:00~11:30

【場所】桑名市立中央図書館 4階研修室2

【定員】児童20名 ※小学校3年生以下のお子さんは、保護者の方が同伴してください。

【参加費】無料

《事前申し込みが必要です》

【申込期間】7月6日より

【申込方法】一般窓口(3階メインカウンター)または電話

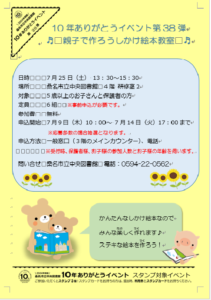

『親子で作ろう しかけ絵本教室』

【日時】7月25日(土)13:30~15:30

【場所】桑名市立中央図書館 4階研修室2

【対象】5歳以上のお子さんと保護者の方

【定員】6名 ※応募多数の場合は、抽選となります。

【参加費】無料

《事前申し込みが必要です》

【申込期間】7月9日10:00~7月14日(火)17:00まで

【申込方法】一般窓口(3階メインカウンター)または電話

**2015年7月17日(金)追記**

参加受付は終了しました。

たくさんのお申込みありがとうございます!

《8月開催のイベント》

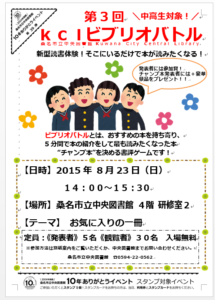

『第3回 kclビブリオバトル』

【日時】2015年8月23日(日)14:00~15:30

(※開場は13:30~ 途中入場はできません)

【場所】桑名市立中央図書館 4階 研修室2

【参加費】無料

【テーマ】お気に入りの一冊

《事前申し込みが必要です》

〔発表者〕

【対象】中高生の方

【定員】5名 ※応募多数の場合は、抽選となります。

【申込期間】7月23日(木)10:00~

【申込方法】窓口、または電話

〔観覧者〕

【対象】どなたでも可

【定員】30名 ※定員になり次第締め切ります。

【申込期間】7月23日(木)10:00~

【申込方法】窓口、または電話

ビブリオバトルとは、4つの工程でおこなわれる書評ゲームです。

①発表者は、お気に入りの本を持って図書館へ集合!

↓

②ひとりずつ順番に1人5分間で本の魅力などを紹介していただきます

↓

③発表後に、観覧者からの質問の時間(2~3分間)があります

↓

④参加者全員で投票して、一番読みたい!という票が多かった本が「チャンプ本」となります

![]()

夏休みも、アツいイベントが開催される中央図書館。

みなさまのご来館をお待ちしています!!

皆様が元気に図書館へ来ていただけますように

織姫様と彦星様がよいひとときを過ごしていますようにと願いをこめて・・・。

< くわにゃん >

大好評!図書館クイズ kclのイロハ、第2回スタート!

2015年6月30日(火)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさん、こんにちは。

湿度の高い日が続いていますね。

熱中症対策でこまめな水分補給を心がけている< ぐりこ >です。

みなさんは、梅雨の大雨・湿気対策や暑さ対策などは何かしていらっしゃいますか?

体調や安全には十分気をつけて過ごしましょう!

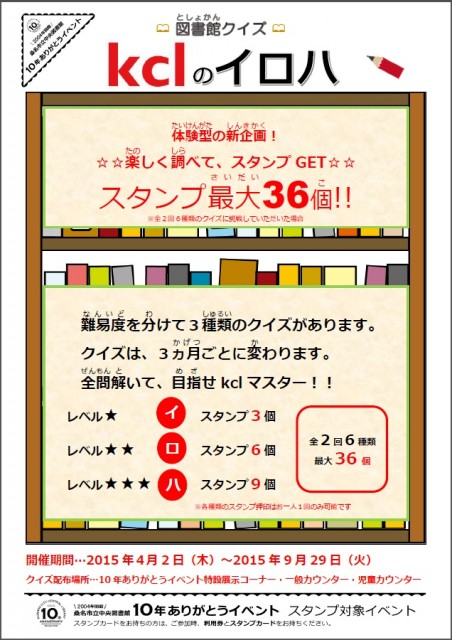

桑名市立中央図書館10周年の総仕上げとして

今年4月よりスタートした図書館クイズkclのイロハ、

たくさんご参加をいただきまして、どうもありがとうございます!

開始から3ヶ月が経過し、第1回のクイズが大好評のうちに終了しました。

参加者からは、

「これまで知らなかった図書館や資料のことを知ることができて勉強になった!」

「スタンプが一気に貯められて嬉しい!」

「次も楽しみにしています!」などなど、さまざまなご好評をいただきました。

6月25日(木)からは、 お待ちかねの第2回が配布開始!

今回も難易度別に「イ」「ロ」「ハ」3種類の問題をご用意しました。

気になる第2回の問題はこちら!⇒ http://kcl.kuwana-library.jp/files/10th_quiz_vol2.pdf

さっそく多くの方が参加してくださっています。

第2回の参加期間は、10年ありがとうイベント全企画の最終日となる

9月29日(火)まで。

問題を解いたら、3階のメインカウンターで答え合わせをしてください。

「イ」「ロ」「ハ」すべてに挑戦していただくと、 なんとスタンプが18個!

【イ】 レベル★ (かんたん) スタンプ…3個!

【ロ】 レベル★★ (むずかしい) スタンプ…6個!!

【ハ】 レベル★★★(kclマスター) スタンプ…9個!!!

図書館を楽しく使いこなすヒントが満載のクイズとなっておりますので、

スタンプをお集めの方はもちろん、スタンプカードをお持ちでない方も、

ぜひ挑戦してみてくださいね!

10年ありがとうイベントも残すところ3ヶ月!

おすすめ本のPOPも募集中(いよいよ最終回です!)ですし、

夏を盛り上げるイベントも順次告知をしております。

館内掲示のほか、こちらのHPやブログ、「広報くわな」など、

開催情報をどうぞお見逃しなく!

< ぐりこ >

★「桑名のあうるさんの声を聞く」No.13完成しました★

2015年6月23日(火)|投稿者:kclスタッフ

ブックとラックをご覧のみなさま、こんにちは!

毎日、しとしとと雨が降り続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

雨の日といえば”あめふりくまのこ”を口ずさみたくなる< くわにゃん >です。

可愛らしいくまの子の童謡で、口ずさむとその情景が思い浮かび、

優しい気持ちになれます。

絵本にもなっていますので、口ずさみながら読んでみてはいかかでしょうか?

『あめふりくまのこ』(請求記号:E/タ)

詩:鶴見 正夫,絵:高見 八重子

出版:ひさかたチャイルド

(中央図書館には「あめふりくまのこ」が収録されたAV資料も、所蔵がございます)

以前の記事でもお伝えしていました、フリーペーパー

桑名のあうるさんの『声を聞く』の最新版が完成いたしました!

児童カウンターにてご用意しています☆

あうるさん7名に、以下の3つの質問をしました。

①今年チャレンジしたいこと

②図書館のおすすめスポットは?

③図書館って、どんなところ?

あうるさんにとっての図書館はどんなところなのか・・・。気になりますよね!

図書館にお越しの際は、児童カウンターにて配布していますので、

ぜひチェックしてみてくださいね☆

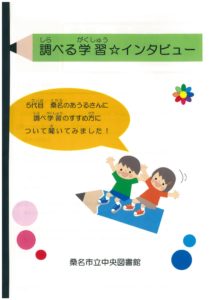

また、児童フロアの棚番号①にある【しらべがくしゅう】コーナー

(ずかん・じてんコーナー左側)に、

あうるさん7名に、調べる学習のすすめ方をインタビューした冊子

どなたでもご覧いただけます。ぜひ、手にとってご活用ください☆

『調べる学習☆インタビュー』もございます☆

「調べる学習、やってみようかな・・・」

「この夏、調べる学習コンクールに応募をしてみよう!」

と思っている方、必見ですよ☆

七人七色、いろいろな調べ方や、調べる学習をする上でのこだわりポイントが

載っていて、読みごたえのある内容になっています。

きっと、これから調べる学習をはじめる人も、

すでに取り組んでいるけど迷っている人にも、いいヒントが見つかると思います!

もちろん、図書館にいる私たちへの相談も、受付していますので、

じゃんじゃん聞きに来てくださいね♪

今年の夏は、私たちと一緒に調べる学習をしてみませんか?

< くわにゃん >

「何度も読み返す1冊」、「10年後に残したい1冊」

2015年6月16日(火)|投稿者:kclスタッフ

ブックとラック をご覧のみなさま、こんにちは。平八郎です。

この地方も梅雨入り宣言がなされ、雨の日が続きますが、雨天時は読書が捗るので私は好きです。

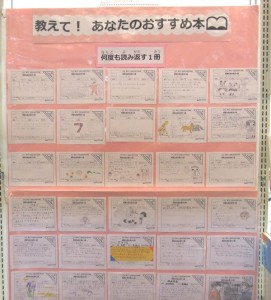

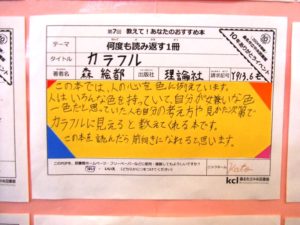

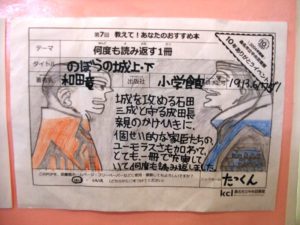

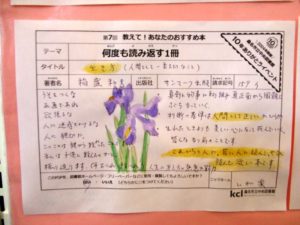

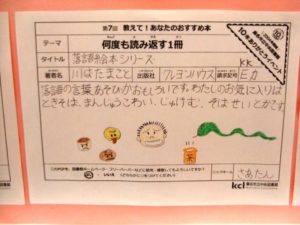

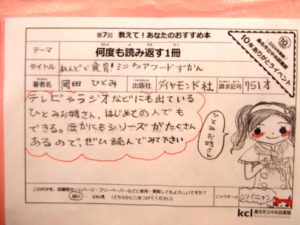

今回のブックとラックですが、10年ありがとうイベント特設展示コーナーにおいて

「教えて!あなたのおすすめ本」POP展示が更新されました。

新たにオススメされた本は、こちらの記事でも募集をいたしました

「何度も読み返す1冊」

葦編三絶という四字熟語があるように、良い本は何度も繰り返し読みたくなります。

展示コーナーには、図書館を利用されるみなさまの、“葦編三絶”な図書が並びました。

掲示されているPOPを、一部分だけですが、紹介させていただきます。

ご参加いただいたみなさん、たくさんのご応募ありがとうございました。

どれも素敵な本ばかりですので、手にとって中身を確かめてみてください。

![]()

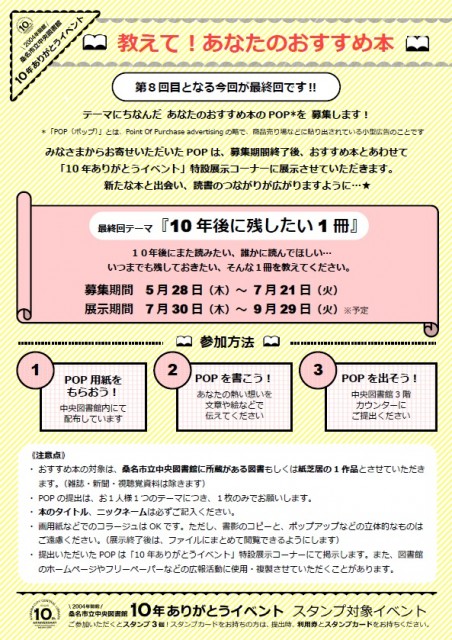

そして、新たなPOPの募集も始まっています。

第8回目のテーマは……

「10年後に残したい1冊」

10年後にまた読みたい、誰かに読んでほしい…

いつまでも残しておきたい、そんな1冊を教えてください。

募集期間:5月28日(木)~7月14日(火)

展示期間は7月30日(木)~9月29日(火)(予定)

詳細は上の画像か、下記のアドレスからPDFをご覧ください。

http://kcl.kuwana-library.jp/files/10thpop_vol8.pdf

POP用紙はこちらからダウンロードもしていただけます。

(データは2枚組です。A4サイズに出力して半分に切ってご使用ください)

http://kcl.kuwana-library.jp/files/10thpop_vol8_form.pdf

POPを提出していただくと「10年ありがとうイベントスタンプ」を3個押印いたします。

提出時、スタンプカードと利用券をお持ちください。

まだスタンプカードをお持ちでない方は、POP提出時にお渡しいたしますので、

利用券をお持ちください。

10年ありがとうイベントの一つとして始まった「教えて!あなたのおすすめ本」

残念ながら第8回が最終回となります。

この企画へ参加するラストチャンスですので、今まで参加されていなかった方も

是非ご参加ください。

ちなみに私、平八郎が10年後に残したい1冊はこちら

空の境界 The garden of sinners 上(クリックすると図書館の詳細へリンクします)

伝奇小説の新しい扉を開いた作品だと思っています。下巻も併せてどうぞ!

通常の講談社ノベルス版を買って、文庫版も買って、劇場映画のBlu-rayも買うほど

好きな本です。出版から既に10年経っていますが、さらにもう10年残すべき1冊です。

< 平八郎 >