「北村文庫」と北村けんじ氏のこと

2017年12月26日(火)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、「志るべ」です。

みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

気がつけば今年も残すところ、後わずかとなりました。

寒いのは苦手ですが、空気がだんだんと澄んでいく感じは気持ちのよいものですね。

四季のある国でよかったな、と思うことの多いこのごろです。

さて今回は、北村文庫についてご紹介いたします。(こちらの記事もご覧下さい)

今年(2017年)は児童文学作家・北村けんじ氏(1929~2007)が亡くなって10年となります。亡くなる直前、北村氏から児童文学に関する資料を寄贈していただきました。

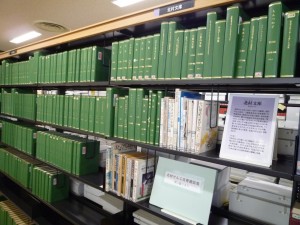

桑名市立中央図書館では、北村氏ご自身の著作をはじめ児童文学関係の雑誌、自筆原稿、書簡などの資料を「北村文庫」として保管しています。

北村文庫は、北村氏を研究する上で、また当時の児童文学を取り巻く環境を知る上でも貴重な資料群であり、「桑名市立中央図書館の地域文庫コレクション」を構成する大切な文庫ということができます。

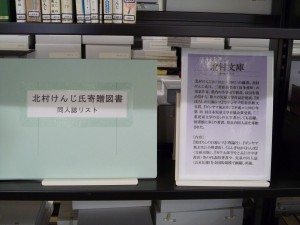

「歴史の蔵」に「北村文庫」のコーナーがあります。

「北村文庫」の解説と同人誌リストを置いています。

北村けんじ氏は、本名を北村憲司といい、昭和4年(1929)、福岡県山門郡瀬高町(やまとぐんせたかまち・現在のみやま市瀬高町)に生まれました。3才で桑名郡多度村(現在の桑名市多度町)へ転居し、その後を多度で過ごしています。

終戦後の昭和22年(1947)、18才で恩師の勧めにより母校である多度小学校(現在の多度中小学校)の助教諭になり、平成2年(1990)、母校の校長を最後に教員生活を終えました。

もともと文芸に興味があり、学芸会の脚本などをすべて自分で書くことからはじめ、児童文学に本格的に取り組むようになったそうです。

当時は児童文学への認識が低く、なかなか出版できる機会に恵まれず、初めて本を出すことができたのは38才の時でした。

教師の勤めから帰ると自室にこもり執筆するという生活を、40年余り続けられたといいます。

教師を退職後は三重大学や四日市大学で講師を勤め、三重児童文学の会、日本児童文芸家協会、日本児童文学者協会に所属し、同人誌の顧問として後進の育成にもあたられました。

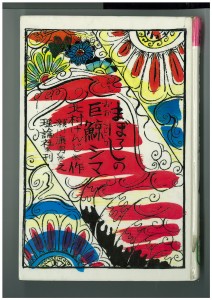

代表作『まぼろしの巨鯨(おおくじら)シマ』(北村けんじ/作,瀬川康男/え 理論社 1978)での第19回サンケイ児童出版文化賞受賞をはじめ、数々の賞を受賞されています。

『まぼろしの巨鯨シマ』 北村けんじ/作,瀬川康男/え 理論社 1978

児童文学界に多大な貢献をされた北村氏ですが、少しでも身近に感じたく、失礼ながらここからは、「北村さん」と呼ばせていただきたいと思います。

北村さんは、児童文学への想いを次のように語っておられます。

児童文学は、人間としてどう生きたらいいかという理想を求めていくものです。子どものものとはいえ、人間としての根元的なものに取り組んでいる、そんなことを日々考えています。

(『瞬間(とき)の浪漫 平成12年度多度町勢要覧』 平成14年11月修正版 多度町 2002 より)

北村さんの作品には時代や景色、そしてそこに暮らす人々や子どもたちの姿が丁寧に描かれています。ご自身の教師生活をもとに、学校生活を描いた作品も多くあります。

北村さんの作品は、子どもたちとかかわりを深める中から生まれたものといえます。

また、多度を舞台にした作品も多く見られ、「あっ、これはあの場所のことかな?」と思う記述にも出会います。

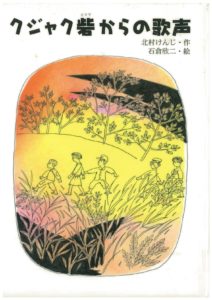

最後の作品となった『クジャク砦からの歌声』(北村けんじ/作,石倉欣ニ/絵 小峰書店 2003)は、昭和22年4月のある朝、一人の17才の青年が代用教員として、小学校の正門につづく坂道を歩いていく場面から始まります。その姿は、18才で助教諭として母校の門をくぐった北村さんの姿と重なります。

北村さんが赴任した多度小学校は、作品の中では太生(たお)小学校として描かれています。

この作品は、書きたい、書きたいと思いながら、書いては消し、書き上げるのに十数年を費やした、と「あとがき」に書いておられます。

『クジャク砦からの歌声』 北村けんじ/作,石倉欣ニ/絵 小峰書店 2003

どうしてそれほど時間を費やしたのでしょう?

少し長いですが、「あとがき」の言葉を引用させていただきます。

教師の眼で書けば、教師の実践、実録物語に陥り、子どもの眼で見れば、どうも単調な学校物語になってしまうような気がします。

私が密かに思っていたのは、教師と子どもの対等な目線で火花を散らし、たとえもがき合うことはあっても、快活、ユーモラスな「明日」が見えてくるような、そんな物語を描きたかったのです。今やっと、そんな境地に立ってペンが動き始めました。

私をつき動かしたのは、この物語に登場する子どもたちも、すでにおとなになり、私と同じ原風景を持っていることに気づいたからです。そして、その共通意識が強くなればなるほど、一見繁栄しているかにみえて、疲弊している今の時代を、逆噴射したい。そんな気持ちにつながっていきました。

(『クジャク砦からの歌声』北村 けんじ/作,石倉 欣二/絵 小峰書店 2003「あとがき」より)

あとがきの言葉からは、北村さんの想いが伝わってきます。

その想いが作品という形になるために、十数年という時間が必要だったことが わかります。

この物語が最後の作品であることも印象的です。

多度の町に思い出のある方、北村さんと同じ時代を生きた方、同じ原風景を持つ方、そして当時をまったく知らない世代の子どもたちにも、作品を読んで北村さんの想いを感じていただければと思います。

<参考資料>

『桑名市立中央図書館 開館10周年記念 地域文庫コレクション 秋山文庫・伊藤文庫・堀田文庫・北村文庫・貝塚文庫』 桑名市教育委員会務局生涯学習課中央図書館 2015 AL026ク

※こちらの冊子はご希望の方に無料で配布しています。

『瞬間(とき)の浪漫 平成12年多度町勢要覧』 平成14年11月修正版 多度町(三重県) 2002 AG318.2タ

『まぼろしの巨鯨(おおくじら)シマ』北村 けんじ/作,瀬川 康男/え 理論社 1978 YL913キ

『クジャク砦からの歌声』北村 けんじ/作,石倉 欣二/絵 小峰書店 2003 YL913キ

「志るべ」

年末年始の休館と貸出期間延長のお知らせ

2017年12月14日(木)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。平八郎です。

中央図書館の年末年始休館と、貸出期間延長のご案内です。

中央図書館では以下の期間が休館となります。

【休館期間】

12月27日(水)~1月3日(水)

※休館期間中の返却はくわなメディアライヴ1階の返却ポストをご利用ください。

ただし、CD、DVD、大型絵本・大型紙芝居、ゆめはま文庫、桑名市外から取り寄せた図書は破損のおそれがありますので、開館日にカウンターへお持ちください。

また、休館に伴い貸出期間の延長を行います。

【図書・雑誌の貸出期間延長】

12月14日(木)~12月26日(火)の貸出……3週間の貸出

【CD・DVDの貸出期間延長】

12月21日(木)~12月26日(火)の貸出……2週間の貸出

※桑名市外から取り寄せた図書は、貸出期間が異なります。

通常よりも一週間長い貸出が可能です。長編小説を通して読んでみたり、時間がなくて後回しにしていた本をじっくりと読まれてはいかがでしょうか。

どれを読もうか迷う……という時は、話題の本を集めたベストセラーのコーナーや、各特集コーナーをご覧ください。

今年も図書館をご利用いただき、ありがとうございました。

2018年も桑名市立中央図書館をご利用・ご活用いただきますようよろしくお願い申し上げます。

よいお年をお迎えください。

< 平八郎 >

『慶長自記』から見る桑名

2017年7月11日(火)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。

次第に強くなる日差しに、夏の訪れを感じている< かぶら >です。

以前、桑名城についてご紹介した記事「絵図で見る桑名城」の中で、 『慶長自記』という資料について少し触れました。

今回は、『慶長自記』についてご紹介します。

『慶長自記』とは、慶長4年(1599)秋から慶長20年(1615)正月までの桑名の出来事を記した資料です。

著者は、船馬町で酒屋を営んでいた太田吉清です。

冒頭には、

慶長四年己亥秋米判金一枚四十九石、其後四十八石より七、六、五、四石なり。

と、慶長4年秋の物価が細かに記されています。

『慶長自記』は、当時の物価記録が多く記されており、吉清が商売を生業としていることが伺えます。

「同(慶長)三戊年に治田(員弁郡北勢町)に銀山出」とあり、この付近で銀が採れたことがわかるなど、桑名の歴史を辿る上で貴重な資料です。

また、慶長6年(1601)4月24日。

この日、桑名藩初代藩主・本多忠勝が初めて桑名城へ入ったことも記されています。

忠勝は、徳川家康に仕えた小牧長久手の戦いや、小田原攻めなど数々の合戦でその豪勇を賞賛されました。

そして慶長5年(1600)関ヶ原の戦いでまた大功を立て、翌6年に伊勢桑名藩の初代藩主となったのです。

『慶長自記』には、桑名の藩主となってから忠勝が行った「慶長の町割」といわれる町の整備についても記されています。

忠勝の行った町割が今も市内の随所に残っていることは、あまり知られていません。

「慶長の町割」については、

桑名町割の事、五月の末に被仰付、六月十八日に普請始り、エミトホリコノ舟入ほられ申候。

(中略)町中家蔵こぼち、春日の内に小屋をさし、取はらい、

と、 忠勝が行った町割は、町中の家や蔵を壊し、作り直すなど徹底されたものでした。

家を追われた人々は春日神社の境内に仮小屋を建てたり、川に浮かべた筏の上で生活を行うほどだったようです。

忠勝が慶長17年(1612)11月に春日神社に鳥居を寄進したことにも触れています。

現在の春日神社鳥居(スタッフ撮影)

現在の春日神社の鳥居は青銅の鳥居として有名ですが、忠勝が寄進した当時のものは木材で出来ていました。

鳥居建設にかかった材木等の費用や、大工の名前や行事などが、『慶長自記』に記されています。

『慶長自記』は、『桑名市史 補編』、『日本都市生活史料集成 7 港町篇』で活字化された資料として読むことが出来ます。

一人の町人として桑名を見つめた吉清の視点で、桑名の歴史を振り返ってみるのもまた面白いかもしれません。

ぜひ一度、手に取ってご覧ください。

▼関連資料

『桑名市史 本編』 近藤 杢/編,平岡 潤/校補 桑名市教育委員会 1987

『桑名市史 補編』 近藤 杢/編,平岡 潤/校補 桑名市教育委員会 1960

『日本都市生活史料集成 7 港町篇』 原田 伴彦/[ほか]編集 学研 1982

『寛政重修諸家譜 第7 新訂』 続群書類従完成会 1980

『国史大辞典 1 あ~い』 国史大辞典編集委員会/編 吉川弘文館 1979

< かぶら >

『ぼくがサムライになった日』

2017年5月9日(火)|投稿者:kclスタッフ

上げ馬ばかりは、かけや。

そのいっしゅんに、

馬と人が

ひとつのからだに

なるか、なれんか。

そして、土の壁と

火花散らす

たたかいや。

(『ぼくがサムライになった日』 北村けんじ/作 今井弓子/絵 金の星社 1983 「はじめに」より)

こんにちは、「志るべ」です。

新緑がまぶしい季節になりました。

五月の風の中、今年も多度の町では上げ馬神事が行なわれました。

『ぼくがサムライになった日』という作品は、

上げ馬神事を題材に書かれた作品で、作者は多度の児童文学作家、北村けんじ氏(1929~2007)です。

今回はこの作品をご紹介します。

ご存じのとおり、上げ馬神事は毎年5月4日、5日に多度大社で行われる例祭「多度祭」の神事です。

境内に造られた急な斜面を人馬一体となって駆け上がるという勇壮な神事で、うまく上がればその年は豊作とされています。最初に駆ける馬が上がれば早稲(わせ)の米が豊作、後の馬が上がれば晩稲(おくて)が豊作とも言われます。

昭和53年(1978)、三重県の民俗無形文化財に指定されました。

主人公「ぼく」は、多度の小山(おやま)に住む小学4年生の男の子「湯山マサキ」です。

マサキのおとうさんはシンガポールに出張中で、今はおかあさんと二人暮らしをしています。

物語は3月の終わりから始まります。

上げ馬の乗り子が決まる4月1日を目前に控え、マサキの祖父「馬屋のおっちゃん」の心は、早くもうきうきし始めていました。

馬を売っているわけでもないのに祭や馬のことならなんでも知っているおっちゃんは、みんなから「馬屋のおっちゃん」と呼ばれていました。

祭が大好きなおっちゃんですが、ここ10年ほど身内から誰も参加するものがなく、近所の子どもたちにも断られ、さびしい思いをしていました。

なんとかしたいおっちゃんは、孫のマサキを預かって戸津(とづ)の子として弓取りにしようと考えます。弓取りは乗り子の御付きをつとめる重要な役目です。

さいわい戸津の中には他に弓取りを志願するものがなく、おっちゃんの作戦はすんなり成功、大喜びなのでした。

乗り子は中学3年生のコウジ

ふたりの前に現われたのは、くり毛の馬サスケでした。

上げ馬に成功するにはまず馬に慣れ、馬との信頼関係を築かなければなりません。

上げ馬本番に向けて、マサキとコウジの特訓が始まります。

はたしてふたりはサスケと心を通わせることができたのでしょうか。

そして、コウジと馬は壁を駆け上がることができたのでしょうか。

つづきは作品をお読みいただければと思います。

現在4階歴史の蔵の前では「上げ馬神事~人馬一体の挑戦~」と題して、6月27日まで特集展示を行っています。

上げ馬神事や多度大社の資料を揃えています。

『ぼくがサムライになった日』も貸出しています。

北村さんは作品のあとがきでこう書いています。

・・・そして、あっという間に祭が過ぎ、そのあとにいやにおとなっぽい充実感と、はかなさのまじり合った、なにかあまずっぱいものまで感じたものでした。・・・

祭は、少年が成長していく中で経る、通過儀礼のひとつであるのかもしれませんね。

物語の最後に、祭を終えたマサキがシンガポールの父親に手紙を書く場面があります。そこにいるマサキは少し大人になっているようでした。

作者の北村けんじ氏より寄贈していただいた児童文学関係の資料は、「北村文庫」として桑名市立中央図書館に保管されています。

「北村文庫」については、また改めてご紹介したいと思います。

<参考資料>

『ぼくがサムライになった日』 北村 けんじ/作,今井 弓子/絵 金の星社 1983 YL913キ

『桑名市立中央図書館 開館10周年記念 地域文庫コレクション』 桑名市教育委員会事務局生涯学習課中央図書館 2015 AL026ク (☆希望者には無料配布を行っています。)

『瞬間(とき)の浪漫 平成12年多度町勢要覧』 平成14年11月修正版 多度町(三重県) 2002 AG318.2タ

『多度町史 民俗』 多度町教育委員会/編 多度町 2000 AL221タ

「志るべ」

図書館で本を探すには~応用編3 4階フロア~

2017年4月23日(日)|投稿者:kclスタッフ

桑名市立中央図書館スタッフブログ「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。

図書館で本を探すには?~応用編1~ (2016年07月05日)以来の平八郎です。

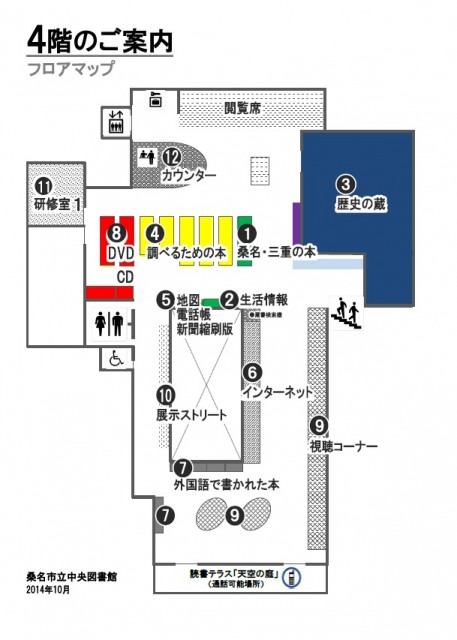

今回は、4階フロアを紹介いたします。

4階には桑名市や三重県に関する郷土資料のほか、調べものに便利な辞書や事典類が並んでいます。

画像をクリックすると拡大します

画像は館内で配布している案内図に色を付けたものです。

では、順番にレシートに表示される各所蔵場所を紹介します。

①、②桑名三重

緑色で分けられている部分は所蔵場所「桑名三重」と表示されるコーナーです。上の図でいうと、①と②の一角です。

こちらには桑名市や三重県、郷土に関する資料が集められています。行政資料や生活情報の資料等もあり、桑名を知るための本が集まっています。

③歴史の蔵

③の「歴史の蔵」も上記の「桑名三重」と同じく、郷土資料が保管されています。

歴史の蔵についての詳細は過去の記事をご覧ください。

私のオススメの記事へのリンクを記載させていただきます。

「歴史の蔵」には何がある?? (2012年08月31日)

“桑名”に出会うならココ! (2013年02月07日)

④、⑤調べる

レシートに「調べる」と表示される④には辞書や事典などの参考図書

⑤には地図帳があります。ご活用ください。

過去のブログでもR本(参考図書)というテーマで取り上げています。

ちょっと気になる「R本」 (2010年10月15日)

ちょっと気になるR本~Part2~ (2015年10月24日)

⑦外国語

⑦の「外国語」には、英語のほか、

中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語で書かれた資料があります。

また、外国の方が日本のことを知るための本や、日本で暮らすための本などもあります。

⑧AV(Audio Visual)

⑧の「AV」にはCDやDVDがあります。DVDは館内で視聴できるほか、貸出できる資料もあります。

CDも、どれを借りるか迷った際には試聴することができますので、カウンターへお気軽にお申し出ください。

図書館4Fには・・・!(2010年07月05日) の記事でも紹介しています。

4階特集

「歴史の蔵」の前では、隔月で桑名にちなんだ特集を展示しています。

「桑名三重」とあわせてご利用ください。

4階新刊

階段で3階から上がってくると、まず目に入る場所です。4階フロアに並ぶ新着図書があります。

4階フロアの所蔵場所について紹介させていただきました。

4階フロアはインターネットで調べものができるITコーナーや、DVDが視聴可能なAVコーナーがあり、3階フロアとは違った雰囲気があります。

オススメは、4Fの最新情報がわかる新刊コーナーです。

こちらには新しく図書館に入った資料の他に、デジタルサイネージがあります。

ITコーナー、AVコーナー等の利用状況と図書館からのお知らせが確認できます。

新刊図書と一緒に、ぜひご覧ください。

<平八郎>