おすすめ本カテゴリの記事一覧

#kclスタッフおすすめ本 『春にして君を離れ』

2022年2月4日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 繰り返し読む本 】

『春にして君を離れ』

(アガサ・クリスティー/著,中村 妙子/訳 早川書房 1981年刊)

「ミステリーの女王」として有名なアガサ・クリスティー。

小説を読んだことが無い人でも名前や映画やドラマなどで知っている方も多いと思いますが、今回紹介させていただくこの小説は、ミステリーではなく、殺人も犯人も探偵も登場しません。

イギリスの中流階級の家庭の主婦、主人公のジョーンが結婚してバグダッドに暮らす末娘の急病のため、娘のもとへ向かい、鉄道や自動車でロンドンまで戻る途中に悪天候で足止めにあう。

持ってきた本も読みつくし、手紙を書こうにも便せんもなく、少し前に異国の鉄道宿泊所でばったり会って、短く言葉を交わした学生時代の友人の言葉から、ずんずん色々な出来事を振り返り、考えもしなかった事実が浮かび上がって来るという物語で、心理描写が読むものを惹きつける小説です。

また、時代背景は戦前で主にイギリスが舞台なのですが、働きすぎによるストレスや、支配する母親と娘の関係、転職して農場を経営したかった夫と妻の関係や不倫、使い込みの公金横領など、現代社会にも起きている出来事が登場します。

主人公のジョーンの心の中がほとんどの小説ですが、エピローグは夫の心の中が書かれており、ある意味、推理物の謎ときの答えになっており、怖い結末になっています。

1890年生まれのアガサ・クリスティーの小説を、児童文学も多数翻訳されている1923年生まれの中村妙子さんが訳されているので、時代が出ている日本語の文章ですが(例えば職業婦人という言葉など)そういった事を含めて時代を感じていただけたらと思います。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『春にして君を離れ』

▼出版社

早川書房

※次回更新は2022年2月18日(金)の予定です

#kclスタッフおすすめ本 『無口になったアン夫人』

2022年1月21日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 装丁が好きな本 】

『無口になったアン夫人』

(サキ/[著],中西 秀男/訳 国書刊行会 1988年刊)

書庫から出してもらい、はじめて手に取ったとき、異様な装丁に心を奪われました。

この本は、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの編纂した世界幻想文学全集「バベルの図書館」の30巻のうちの一冊です。収録されているのはメルヴィルやポー、カフカといった近代の著名な作家から、『聊斎志異』の蒲松齢、さらには千夜一夜物語まで、まさに世界文学の名にふさわしいシリーズとなっています。

各巻にはボルヘスによる序文が付されており、作家と作品の寸評が書かれています。

さて、本書の著者は短編の名手といわれるサキです。

あらゆるアンソロジーにその作品が収録されており、どこかで読んだことのある話もあるかもしれません。

ブラックユーモアに満ち、退廃的でゴシックな雰囲気のある、しかし軽快な13の掌編がこれでもかと続きます。

装丁は縦長の見慣れない判型に、暗い青色を基調にしたカバー。

表紙のタイトルや著者名は英語、シリーズ名はイタリア語で、出版社名は「Kokusho Kankokai editore」と書かれています。

原書はイタリアのフランコ・マリーア・リッチ社(Franco Maria Ricci)から出版され、日本版はその装丁を踏襲したもの。

うつくしい装丁とともにサキの描き出す世界観に浸ることができ、あらためて読書とは文字を読むだけでは成立しないのだと気づかされました。

「バベルの図書館」シリーズはいずれもうつくしく、また作品によって少しずつ趣が異なります。

残念ながら当館にはこのうち6冊しかありませんが、ぜひ実際に手に取っていただいてそれぞれの風合いをお楽しみください。

参考資料:『ボルヘスの世界』(渋沢 竜彦/ほか著 国書刊行会 2000年刊)

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『無口になったアン夫人』(バベルの図書館 2)

『人面の大岩』(バベルの図書館 3)

『盗まれた手紙』(バベルの図書館 11)

『悪魔の恋』(バベルの図書館 19)

『輝く金字塔』(バベルの図書館 21)

『パラケルススの薔薇』(バベルの図書館 22)

▼出版社

国書刊行会

※次回更新は2022年02月04日(金)の予定です

#kclスタッフおすすめ本 『こいぬがうまれるよ』

2022年1月14日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 繰り返し読む本 】

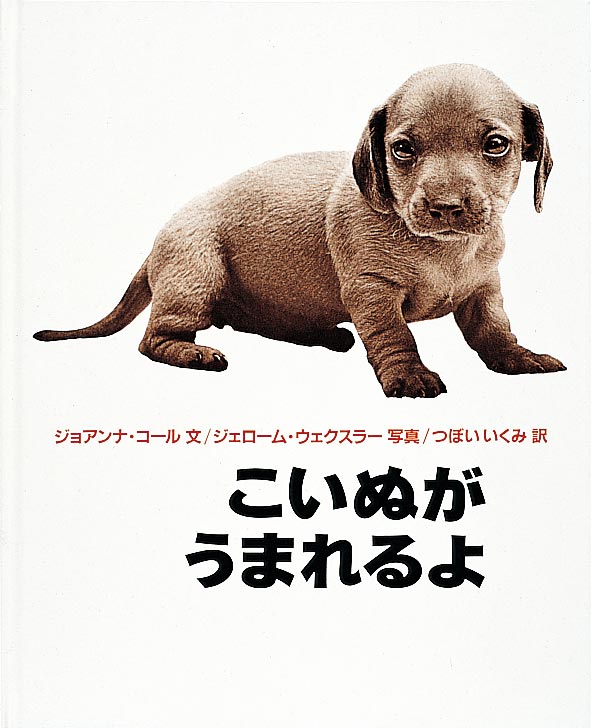

『こいぬがうまれるよ』

(ジョアンナ・コール/文,ジェローム・ウェクスラー/写真,つぼい いくみ/訳 福音館書店 1982年刊)

皆さんは、動物は好きですか?犬や猫などのペットは飼っていますか?

子どもの頃、私は動物、特に犬が大好きでした。当時、週末や長期休暇になると、犬や猫がいる祖母の家に泊まりに行くことが楽しみで仕方がなかった記憶があります。

そんな私が幼稚園の頃からずっと繰り返して読んでいる本が、今回紹介する『こいぬがうまれるよ』という写真絵本です。

約40年前に出版された絵本なので、一度は読んだことがある方もいるかもしれません。

児童書でよく見かける、カラフルで、かわいいイラストの絵本ではなく、白い表紙にセピア色の子犬の実写、そして黒字のタイトル…

今思えば、写真絵本とはいえ、子ども向けにしては随分シックな感じだと思います。

それでも、セピア色の写真の子犬1匹が愛くるしい目でこちらを向いている表紙に私はそそられました。

ページをめくると、

「いいことおしえてあげようか?」

と問いかけられ、「え?なに?なに?」と好奇心でページをめくりたくなります。

当時の自分と同じくらいの女の子の目線で、親犬の出産から、生まれた子犬1匹を引き取って飼うまでを写真と文で追いかけていきます。

地面につきそうなくらい大きなお腹の母犬が陣痛と出産で苦しんでいる姿…

生まれた子犬たちが日に日に成長していく姿…

子どもの頃は、子犬の愛くるしさ、主人公の女の子目線で読んでいましたが、大人になってからは、主人公の女の子目線ではなく、母犬に対してのいろいろな思いが強くなります。無償の愛で母犬が子犬たちを育てていく姿を見て、私を産んでくれた母親のことを思い出すと共に、感謝の気持ちが溢れてきます。

「あぁ、最近、お母さんと話していないなぁ…」

「オカン、いちいちうるさいなぁ…」

こんなこと、思った方はぜひ…

命の大切さを知るとともに、母親への感謝の気持ちが溢れる絵本です。

!ご注意!

児童向け絵本とはいえ、生まれた瞬間の写真もありますので、苦手な方はご注意ください。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『こいぬがうまれるよ』(1982年刊)

『こいぬがうまれるよ』(2000年刊)

▼出版社

福音館書店

※次回更新は2022年1月21日(金)の予定です

#kclスタッフおすすめ本 『ミライの授業』

2022年1月7日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 とにかく読んで欲しい本 】

『ミライの授業』

(瀧本 哲史/著 講談社 2016年刊)

テレビで著者のニュースをやっていました。社会を変革する若者を育てたいと、エンジェル投資家として活躍し、京都大学でも学生を指導する彼の人柄に惹かれた私。

早速図書館で著者の本を調べ、この本を見つけました。

私は、めまぐるしく変わる世の中のスピードについていけず、SNSやアプリの活用、そして携帯の操作自体にも、日々の進化に戸惑うばかり。

そんな私が子どもたちに「勉強しなさい」と言っても説得力はなく、彼らは華麗にスルー。

そりゃそうだ、子どもたちの方がパソコンもアプリもSNSもサクサク使いこなしています。

こんな調子だから、未来を生きる子どもたちに何を伝えていったらいいのか、わからなくなってしまいました。そんな時に出会ったこの本。藁をも掴む思いで読み始めます。

この本は、2015年に著者の瀧本哲史さんが、未来を生きる14歳の生徒に向けて行った講義を、ぎゅっと凝縮したものです。

「何をどう考えるのが大事なのか」が、分かり易くしかも鋭く指摘されていて、世の中を変えて未来をつくる若者を育てたいという、著者の熱い思いがビシバシ伝わってきます。

この本の中で、瀧本さんは、大人たちをこう記しています。

「大人たちは過去の住人だ」

「古い世代の人たちに世界を変える力はない。世界を変えるのは、いつも「新人だ」(トーマス・クーンという科学者の言葉を引用)」

「いま、みなさんには『大人にはみえないもの』が見えています」等など。

私にはグサグサ突き刺さるものばかり。でも納得です。だからどうしたらいいかわからず、困っていたのだもの。

その上で、若者に学ぶ意味を解説し、未来をつくる5つの法則を伝授していきます。

彼は、本気で未来をつくろうと思うなら、過去を知る必要があると断言し、過去の偉人たちが、どんなふうに育ち、何を考え、何に疑問を抱き、どんな壁を乗り越えて世の中を変えたのかを紹介。

そこからみえてくる法則を解説します。

世界を変えたニュートンは万有引力そのものを発見したわけではない?

「戦場の天使」と言われるナイチンゲールが、暴いた戦争の真実とは?

戦後、22歳の女性が日本社会を変えた?等。

全部で19人の偉人たちを引き合いに導き出される法則は、まさに圧巻。「なるほど。そう考えればいいのか!」と私の心にストンと落ちてくるのでした。

読み終わった後に思ったことは、「ああっ、私が14歳の時にこの本に出会いたかった!」ということ。

しかし彼は最後に、この本を14歳の人だけでなく、すべての「かつて14歳だった大人たち」におくりたいと書いてくれています。たとえ何歳であろうと未来をあきらめることは許されないし、彼自身が未来を信じているからだそうです。少し救われました。未来をつくる法則を実行できるよう、がんばってみようと思えたのです。

そして私はいつにもまして真剣に、「この本には、世の中を変え、未来をつくる方法が書かれているの。きっと勉強をする意味もわかるはず」と子どもたちに手渡しました。

子どもたちは、今度はスルーせず、読んで「面白かった!こんな授業があれば良いのに」と言ってくれました。

皆さんも、是非!

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『ミライの授業』

▼出版社

講談社

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2022年1月14日(金)の予定です

#kclスタッフおすすめ本 『あるヘラジカの物語』

2021年12月24日(金)|投稿者:kclスタッフ

【 衝撃を受けた本 】

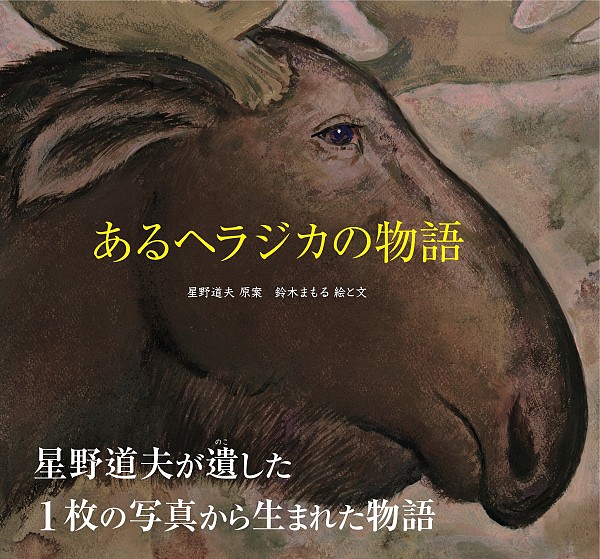

『あるヘラジカの物語』

(星野 道夫/原案,鈴木 まもる/絵と文 あすなろ書房 2020年刊)

星野道夫が遺した一枚の写真から生まれた物語。

自然で暮らす動物たちの壮絶なドラマと命の繋がりが描かれている。

星野道夫といえば、教科書にも載っている『森へ』が有名だが、多くの野生生物の姿を写真におさめている。

同じ動物好きとして親交のあった鈴木まもるは、ある夜、星野の遺した二頭のヘラジカの不思議な写真を夢にみて、アラスカへ飛び、この絵本ができあがった。

命をかけて戦うオス同士の激しい戦いのあと、絡まってはずれなくなってしまった角。

引くに引けない戦いが緊張感をもって描かれ、死をもって二頭の戦いは終わる。

しかし、その後も命のリレーは繋がっていく。

読み終わったあと、何とも言えない喪失感と生命の残酷さ、それでも命を繋いでゆく自然界の姿に衝撃を受けた。

荒々しい戦いの描写の後、また始まる新しい命の描写。失う「命」と生まれる「命」。

どちらの命も美しいと思える素晴らしい絵本。

読んだ後、みなさんはどのように感じますか?

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『あるヘラジカの物語』

『森へ』(星野 道夫/文・写真 福音館書店 1996年刊)

▼出版社

あすなろ書房

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2022年1月7日(金)の予定です