桑名・三重カテゴリの記事一覧

「木簡」と桑名

2016年2月28日(日)|投稿者:kclスタッフ

桑名市立中央図書館スタッフブログ『ブックとラック』をご覧のみなさま、こんばんは。

花粉の飛ぶこの季節は、快適な室内で読書をしながら春の訪れを待っている

<くわにゃん>です。

私が読んでいるのは主に紙の本ですが、紙が生まれるより前の時代には、本の歴史とも関わりの深い「木簡(もっかん)」というものが使われていたようです。

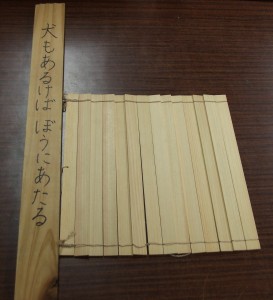

広辞苑 第六版によると、木簡は「木札に文字などを書きしるしたもの。中国では、付札にしたり、横に並べ、紐で綴って文書としたりして、戦国時代から唐代まで使用。日本でも平城宮跡などから出土。(後略)」と説明されています。

木簡は、紙が発明されるまで、記録メディアのひとつとして、主に中国で使われていました。

木簡以外は、世界各地で甲骨・石板・粘土板や、パピルス、パーチメント(羊皮紙)、木の葉なども使われていました。

長い文章は、何枚もの木簡に書き、ひもで編んで、巻物状にしていたようです。

図書・図書館史には「古代中国では、紙の発明以前の記録メディアは、竹や木の細長い板(竹簡・木簡)であった。紀元前1000年頃から使われ始めたとみられている。記録方法は、筆を使って『書く』形に変わった。木や竹を短冊形に削り、これを獣の皮や糸で綴じて巻き物にしたのが、東アジアでの図書の始まりである。(中略)日本の場合、8世紀頃(律令政府時代)まで、ヒノキやスギを原材料とする木簡が多く使われた。」とあります。

日本でも、奈良時代にはすでに使われていた歴史ある木簡ですが、

実は日本で最初に発見されたのが、ここ桑名市・多度町の柚井遺跡(ゆいいせき)なのです!

桑名のいろは によると、「(前略)昭和36年(1961)平安神宮跡から40点発見されて話題となりました。(中略)この遺跡からは昭和3年(1928)に地元の郷土史家伊東富太郎によって木簡が発見されて、2点が県の指定文化財になっています。」

桑名市博物館紀要 第二号に、『柚井遺跡出土の木簡(第三号)の緊急報告』という記載がありました。それには、柚井遺跡で発掘されたのは木簡だけではなく「(前略)主な遺物は、土器・木製品・竹製品・金属製品・獣骨・種子・貝殻・石片などである。」となっています。

また、桑名市博物館には、柚井遺跡より発見された「墨書土器(ぼくしょどき)」の所蔵があります。

<くわにゃん>

新年明けましておめでとうございます

2016年1月4日(月)|投稿者:kclスタッフ

新年明けましておめでとうございます。

本年も桑名市立中央図書館と「ブックとラック」をよろしくお願いします。

中央図書館は、本日1月4日から開館しております。

今年の正月三が日も駅伝に涙した< かぶら >です。

ひとつの事に打ち込んで、日々頑張る人の姿を見ると胸が熱くなります。

毎年恒例となっております、スタッフが選んだ中央図書館の今年の四字熟語は・・・

2016年の四字熟語

『格致日新』 (かくちにっしん)

物事の道理や本質を追い求めて知識を深め、日々向上していくこと。

“格致”は「格物致知」 (かくぶつちち)という四字熟語の略です。

「知を完成するには、物の理を極めつくさねばならない」という意味が込められています。

格物・・・個々の事物についての道理を徹底的に究明すること。

致知・・・自分の知識を極限にまで推し広めること。

”人と本を繋ぐ”図書館員として、常に志していきたい言葉です。

ネットを気軽に使えるこの時代だからこそ、浮かんではすぐ消えてしまうような情報が本物かどうかを見抜く力が必要です。

そのためにも、この熟語を胸に“日々向上”していきたいと思います!

そして、今年の干支は『申』

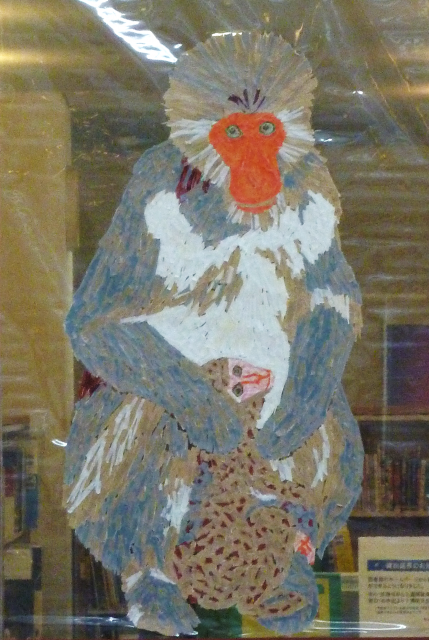

可愛い親子の猿

スタッフの手により、マスキングテープで何ともリアルな猿の親子が現れました!

マスキングテープをちぎって、ふさふさの毛並みを再現しました。

最近は住宅地に猿が現れたりしますが、江戸時代にも猿の逸話が残されているのはご存知でしょうか?

菰野町にある福王山は、昔は桑名藩のご用林として管理されていました。

元禄年中、この山の中の番所に勤めていた足軽が、猿の不思議な様子を見かけました。

一匹の大猿が3メートル程の細い木の枝に、ボールのような何かをくくり付けて、掲げながら先に進み、その後を数千匹の猿が従って峰や谷を越えていくのです。

怪しんだ足軽は、ひそかにその後を追っていくと、大猿は何やら怪しげな行動に・・・

このお話の続きは、 『桑名の伝説・昔話』という本に載っています。

猿の行動が気になった方は、ぜひ一度ご覧ください!

他にも桑名の猿にまつわる話があるのですが、少し悲しいストーリーなので新年には控えさせていただきました。

この本には「え!この有名な昔話は桑名がモデルだったの?」と驚くものもありますよ。

新しい年、新しい本との出会いを楽しみに、ぜひ中央図書館にお越しください♪

★参考資料

『四字熟語・成句辞典』 (竹田 晃/著 講談社 1990)

『広辞苑 [1]』 (新村 出/編 第6版 岩波書店 2008)

『日本国語大辞典 1 あ▷こ』 (小学館国語辞典編集部/編集 小学館 2006)

『桑名の伝説・昔話』 (近藤 杢/編,平岡 潤/編 桑名市教育委員会)

館内のどこかに空を渡る猿もいます!

< かぶら >

★今年もご利用ありがとうございました★

2015年12月27日(日)|投稿者:kclスタッフ

桑名市立中央図書館スタッフブログ『ブックとラック』をご覧の皆様、こんばんは。

桑名市立中央図書館スタッフブログ『ブックとラック』をご覧の皆様、こんばんは。

年賀状を書き終え、気持ちよく新年を迎える準備を進めている<くわにゃん>です。

今年も、たくさんのご来館ありがとうございました。

桑名市立中央図書館は、

12月28日(月)から2016年1月3日(日)まで休館いたします。

![]()

今日は、お正月に欠かせないお雑煮について少しご紹介します。

お祝いの食べ物のひとつとして、お雑煮があります。

素材の味が引き立つお出汁に、とろ~りとろけるアッツアツのお餅。

みなさんが普段食べているお雑煮は、どんなお味でしょうか?

■お雑煮について■

『日本語源広辞典』をみると、語源は「雑(いろいろ)+煮」。餅を主に、いろいろな野菜・魚などを入れ煮た汁物のことをいいます。

『おくむらあやおふるさとの伝承料理 11』によると、雑煮の誕生は室町時代といわれており、お正月に食べるようになったのは安土桃山時代からだそうです。

もともとは、年神様に供えた土地の産物を下げて、ひとつの鍋で煮て、神様とともに食べる大事な儀式でした。

雑煮を食べるときの祝い箸の両端が細くなっているのも、一方が人用、もう一方が神用であるからといわれています。

■お雑煮はふるさとの味■

『お雑煮100選』によると、角餅か丸餅か、餅は煮るか焼くか、汁は味噌汁かすまし汁かなど、各地方でこだわりがあり、地方ごとだけではなく、各家庭によっても味が異なります。

北海道ではイクラや鮭、近畿地方ではあずきを入れたりするそうです。

『お雑煮100選』 『おくむらあやおふるさとの伝承料理 11』、『三重のお雑煮ブック』には、どの地方で、どんなお雑煮が食べられているかが、一目でわかるお雑煮マップが載っています。

ここ、桑名市周辺が”角餅か丸餅か”や、”すまし汁かお味噌汁か”の分岐ラインとなっているそうですよ!

三重県で使われる主な具は、大根・にんじん・里芋・小松菜・しいたけ・はまぐりなど、と紹介されてます。

『三重県の食生活と食文化』によると、「北勢地域の雑煮は、角餅すまし汁の雑煮圏となり、正月菜(しょうがつな)と呼んで小松菜やほうれんそう等の青菜をいれるものである。餅は湯炊きである。」と説明されています。

また、『桑名の民俗』や、「『柏崎日記』に見る食風景」には、江戸時代の桑名のお正月の様子や、献立などが紹介されています。

このほかにも、まだまだブログでは紹介しきれないほど魅力がある「お雑煮」

今回紹介した資料のほかにも、図書館にはたくさんの関連図書がありますので、

興味のある方は、是非ご覧ください!

![]()

2016年も、みなさまのご来館をお待ちしております!

新しい1年も、皆様にとって実りある1年になることをお祈りいたしまして、

今年最後の更新とさせていただきます。

よいお年をお迎えください。

<くわにゃん>

桑名の郷土について調べたい時には・・・

2015年12月5日(土)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。

「12月24日」といえば、増田神社で行われる”伊勢大神楽”を連想するようになりました、< かぶら >です。

普段は、全国各地を回って神楽を奉納している”伊勢大神楽”。

この日ばかりは、桑名の増田神社境内で全曲奉納が行われます!

桑名っ子としては、ぜひ一度は見てみたいこの行事。

見てみたいけれど、都合が悪くて・・・。

という方は、中央図書館内にある、”KCL桑名市映像アーカイブス”をご利用ください!

「NHKアーカイブス 旅する獅子~三重・滋賀~」にて、奉納の様子だけでなく、伝統芸能を受け継ぐ伊勢太神楽講社の方々の貴重な姿もご覧いただけます。

アーカイブスのご利用方法は、こちらの記事で紹介しております☆

今でこそ、”伊勢大神楽”に夢中な私< かぶら >ではありますが、実はその存在を知ったのはここ数年のこと・・・。

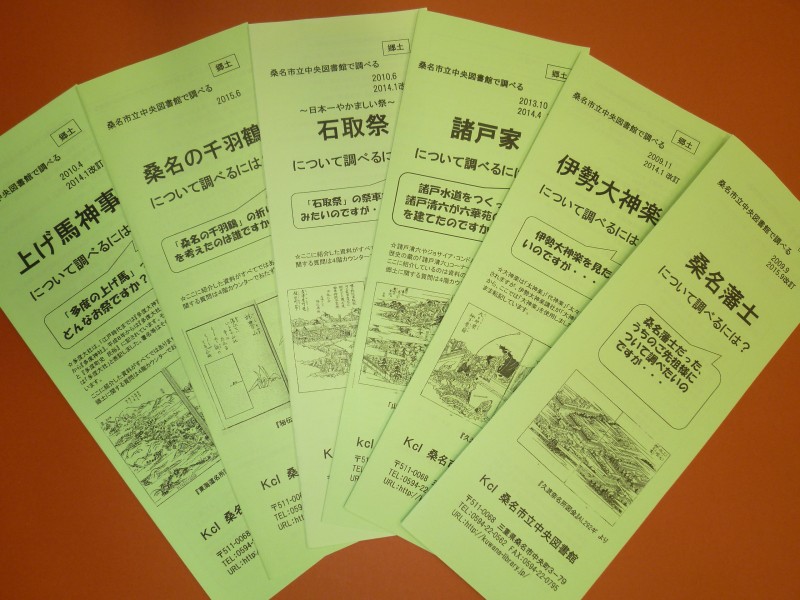

存在を知り、もっとよく知りたいと思った私の手助けをしてくれたのは、中央図書館内各所に設置している、この”パスファインダー”です!

郷土担当スタッフの力作です!

2015年12月現在で、全6種類ございます。

・伊勢大神楽について

・桑名藩士について

・諸戸家について

・上げ馬神事について

・~日本一やかましい祭~石取祭について

・桑名の千羽鶴について

各分野毎に、よく寄せられる質問と、それに関する豆知識・関連資料をご紹介しています。

関連資料は、中央図書館内にあるものですので、お手にとってご覧いただけます♪

ではここで、実際にパスファインダーを使って調べてみましょう!

今回は、特に多い「桑名藩士のご先祖様探し」の方法をご紹介します☆

例:「『桑名日記』の“渡部平太夫”について知りたい」

幕末の頃、桑名藩士として勤めていた平太夫。桑名藩の飛び地であった柏崎にいる息子と、日々の出来事を綴った日記を交換していました。

わかるのは“幕末に桑名にいたこと”と“名前”。

さて、パスファインダーによると・・・

「桑名藩主は、本多家、久松松平家、奥平松平家の三つの家系が入れ替わっています。

そのため「桑名藩士」と言っても、仕えた家によって調べる資料が異なります。」

なんと!ずっと同じ一族が藩主を務めていたわけではないのですね・・・。

更に、それぞれ資料が違うだなんて・・・

どこに仕えていたのかもわからないのに・・・

なんだか難しそう・・・

と、ここで諦めてしまうのはもったいない!

もう一度、パスファインダーをよく読んでみましょう。

まずは、徳川家康の重臣として有名な、本多忠勝の「本多家」

桑名藩初代藩主でしたが、その後他の藩へと移り、幕末の頃は現在の愛知県岡崎市で維新を迎えたそうです。

となると、幕末の頃に桑名にいた平太夫は、本多家の家臣ではないことがわかりました。

同じく「奥平松平家」も、現在の埼玉県行田市で維新を迎えたとあるので、ここではない。

となると、残っているのは・・・

「久松松平家は越後国高田藩、陸奥国白河藩などを経て、桑名で幕末を迎えます」

よし!これで平太夫が「久松松平家」に仕えていたことがわかりました!

藩主の国替えと一緒に史料も移動してしまうけれど、「久松松平家」なら中央図書館で調べられます。

家臣の資料なら・・・

◆ 『本の籬(もとのまがき)』 (インターネットでも公開しています。※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です)

家中永代分限帳といえるもの。

御書院格の各家累代略歴など。

◆ 『桑名藩分限帳』

各年代の分限帳や、町割軒別名前覚(住所録のようなもの)など。

◆ 『桑名藩史料集成』

『桑名藩分限帳』にはない時代の分限帳など。

※分限帳とは、家臣の名前や禄高、地位や役職を記したものです。

この他にも、たくさん資料はあるけれど今回は『桑名藩分限帳』を見てみましょう。

『桑名藩分限帳』は、一番後ろに家臣の名前索引が付いているので、とっても調べやすい♪

索引で“渡部平太夫”を探すと、分限帳や町割に名前が見つかりました!

なるほど、今でいうここに住んでいて、こんな仕事をしていたんだなぁ・・・。

おっと、今回ご案内するのはここまでにしておきましょう。

平太夫のことが気になってしまった方、他のパスファインダーも気になってしまった方は、ぜひ中央図書館内にあるパスファインダーをご覧ください。

3階の一般カウンター、書架案内図の下、4階のカウンターの3箇所にございます。

このパスファインダーを使えば、郷土の歴史を自分自身の手で調べることができます。

もうすぐ年末。

学校の宿題や、親戚が集まる場での話のネタに、パスファインダーを使って郷土のことを調べてみませんか??

< かぶら >

いよいよ開幕!第10回「昭和の記憶」収集資料展

2015年10月6日(火)|投稿者:kclスタッフ

「ブックとラック」をご覧のみなさん、こんにちは。

幼い頃は父に竹馬を作ってもらって遊んでいた、昭和生まれの< ぐりこ >です。

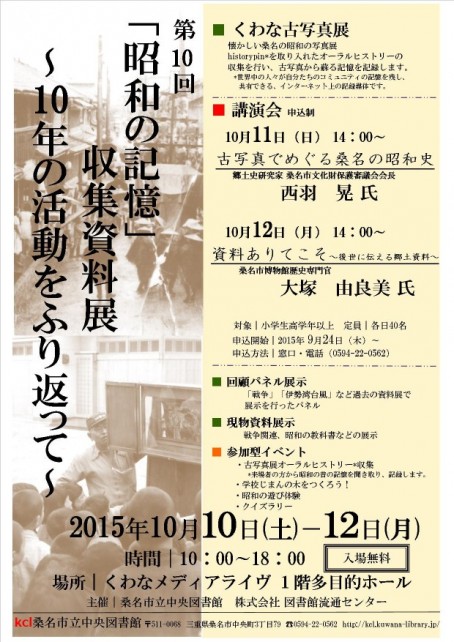

桑名市立中央図書館が開館当初から取り組んでいる「昭和の記憶」事業、その年に1回の収集資料展が、10月10日(土)より、いよいよ開幕です!

前回までにもお伝えしていますとおり、今年のテーマは

「10年の活動をふり返って」

毎年、試行錯誤を重ねながら作り上げてきた「昭和の記憶」の10年を回顧すると同時に、継承してきた記憶を新しい世代へと伝えるための、節目の回です。

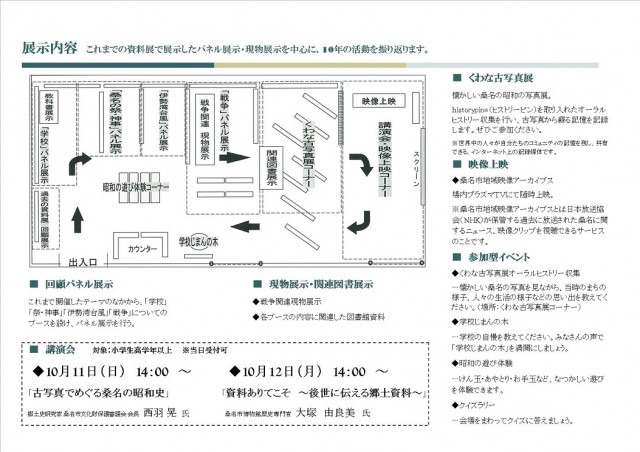

当日の展示内容と会場案内図はこちら☆

パネルや現物資料の展示、

桑名市映像アーカイブス上映ブースのほか、

来場者の方から昭和の記憶を聞き取り記録する試み(オーラルヒストリーの収集)、

けん玉、お手玉、あやとりといった懐かしの遊び体験、

クイズラリーなどなど、老若男女にお楽しみいただける資料展になっています!

桑名の郷土史の専門家である講師を迎えての講演会には、すでに多数のお申込をいただいています。当日受付も可能ですので、貴重な講演をどうぞお聞き逃しなく!

《講演会日程》

10月11日(日)14:00~ 「古写真でめぐる桑名の昭和史」

講師:西羽晃氏(郷土史研究家・桑名市文化財保護審議会会長)

10月12日(月・祝)14:00~ 「資料ありてこそ~後世に伝える郷土資料~」

講師:大塚由良美氏(桑名市博物館歴史専門官)

ちなみに、昭和生まれの私< ぐりこ >ですが、上の画像のチラシに使われている写真には思わず「へぇ~!」となりましたのでご紹介します。

こちらのチラシの写真は、市民の方から提供していただいた貴重な写真資料の中から使わせていただきました。

2枚ある写真のうち、上の写真は祭車が目印の石取祭のものですが、今回注目していただきたいのは、下の写真……そう、街角で紙芝居が上演されているようす!

現在では、保育・初頭教育や福祉の場で使われ、公共図書館でも資料として所蔵することが定着している紙芝居ですが、それが街頭で上演されている風景は、まさに昭和の記憶なのです。

紙芝居の歴史を調べてみると、現在の平絵式の紙芝居の市井への普及は、昭和5年以降のことのようです。

『「昭和」を知る本 3』(日外アソシエーツ/2006年)によりますと、「5年の昭和恐慌以降、街頭の飴売りが子供を集める手段として演じ、全国に普及した。とくに「黄金バット」シリーズは人気を呼んだ。戦後も30年代まで子供たちの間で人気を呼んだが、テレビが娯楽の中心になり、次第に姿を消した」とあります。

そういえば、私< ぐりこ >の両親の幼い頃などには、飴売りのおじさんがやってくると、町内会中の子どもが小銭を握り締めて集まり、紙芝居を楽しんだ、という話を聞いたことがあります。

現在では、観光地などでしか見る機会のない街頭の紙芝居……。

さぞかし賑やかで楽しい時間だったのだろうと想像します。

第10回「昭和の記憶」収集資料展、開催は10月10日(土)~12日(月・祝)です。

毎年楽しみにしてくださっている方には懐かしく、今年初めて知ったという方には新たな発見のある資料展となっていると思います!

ご家族、ご友人でお誘いあわせのうえ、ぜひご来場くださいね。

スタッフ一同、心よりお待ちしております!

☆桑名市立中央図書館「昭和の記憶」事業、『ぽろんくらぶ 2015年10月号』巻頭特集にてご紹介いただきました☆

詳しくは『ぽろんくらぶ』公式サイトをご覧ください。

→桑名・東員・朝日・川越 地域みっちゃく情報誌 ぽろんくらぶ http://poron.nomaki.jp/

< ぐりこ >