ブログの記事一覧

「こばと夏休みスペシャル2018」を開催します

2018年8月2日(木)|投稿者:kclスタッフ

日時|2018年8月19日(日) 10:30~11:30

場所|桑名市立中央図書館3階 おはなし室

読み聞かせ|『子そだてゆうれい』 ほか

工作|「おばけちょうちん」をつくろう

対象|小学生以上

(※未就学児のお子さんは、保護者の方と一緒にご参加ください)

今回は、暑い日に、ひやりと涼しくなるようなおばけや妖怪のお話を紹介します。

桑名に伝わる民話『子そだてゆうれい』の紙芝居もあります。

工作ではくるくる回して遊ぶ「おばけちょうちん」をみんなで作りましょう!

ちょうちんがクルクル回ると、中にいるおばけが・・・?!

たくさんの方のご参加をお待ちしています☆

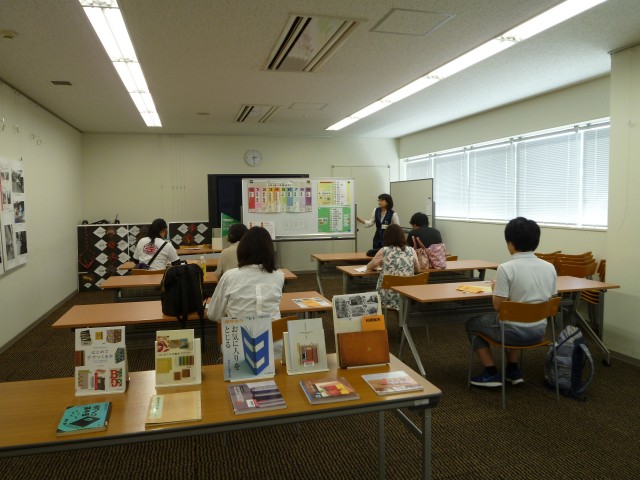

「大人の図書館ツアー」を開催しました!

2018年7月22日(日)|投稿者:kclスタッフ

6月24日(日)「大人の図書館ツアー」を開催し、6名の方にご参加いただきました。

ふだん目にすることのない図書館の裏側に触れ、新たな魅力も感じていただけのではないでしょうか。

ご参加ありがとうございました。

ツアーの内容は次のとおりです。

①図書館の概要説明

②「館内見学ツアー」

③本の並び方説明

④「配架(本を棚に戻す)体験」

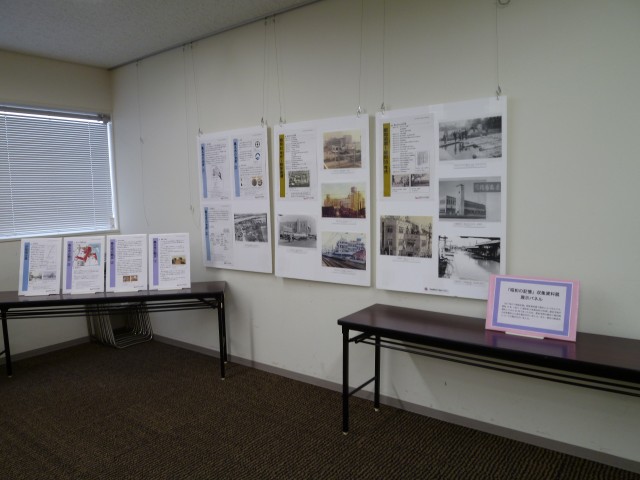

⑤「昭和の記憶」収集資料展の紹介

⑥「製本体験」

「館内見学ツアー」では、ご質問もいただき、担当スタッフは「もっと図書館を知ってもらいたい」という思いでお答えしました。

たとえば、歴史の蔵の中では、「桑名の作家の本はまとめておいてあるの?」

という質問を受け、「桑名作家」のラベルが貼られた本を集めたコーナーをご紹介しました。

実際に本を棚に戻す作業(「配架体験」)の前には、図書館の本がどういう順番で並んでいるかを説明し、いよいよ「配架体験」です。

「図書館の本はこのように並んでいます・・・」

「昭和の記憶」収集資料展については、会場内の展示パネルを見ながら、昔の思い出を話してくださる方もありました。

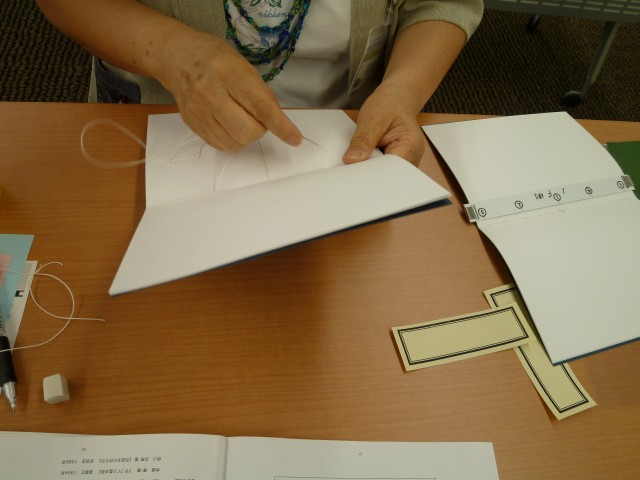

そして、最後に「製本体験」を行いました。

今回は、「一折中綴じ本(ひとおりなかとじぼん)」という簡単な製本を体験していただきました。

テープでとめるのを支えたり、糸の緩みを直したりと、一部お手伝いはしましたが、みなさんとてもきれいに作られて、 仕上がり後には、「ステキなものができた!」という嬉しいお声をいただきました!

完成です!

アンケートでは、「修理の講座もしてほしい」などのご意見をいただきましたので

お声を参考に、今後もさらに充実した「図書館ツアー」を開催していきたいと思います。

ぜひ、次回開催にご期待ください。

<志るべ>

「こばと父の日スペシャル2018」を開催しました

2018年7月22日(日)|投稿者:kclスタッフ

6月17日(日)に、おはなし会「こばと 父の日スペシャル2018」を開催し、18名の方にご参加いただきました。

父の日ということで、お父さんのご参加も!

今回は、「父の日」にちなみ、お父さんが登場する絵本『パパのぼり』を読み聞かせたり、お父さんと一緒に遊べるわらべ歌などを紹介したりしました。

男性スタッフの読み聞かせでは、落ち着いた低い声に、お子さんも静かに聞き入っている様子でした。

ぜひお父さんも読み聞かせをしてあげてください。

大型絵本『ぴょーん』を読み聞かせた時は、「ぴょーん」の声にあわせてお父さんやお母さんがお子さんを高く持ち上げてくださったので、お子さんも大喜びでした。

わらべ歌では、手作りのカタツムリを使って、この季節にぴったりな「でんでんむし」を歌いました。

当日ご参加いただきましたみなさん、楽しんでいただけたでしょうか?

図書館では、今後も楽しいイベントを企画していきますので、ぜひご参加ください。

【当日読み聞かせを行った本はこちらです。↓↓】

『こんにちは』 おおとも やすお/作・絵 福音館書店 1988

『くっついた』 三浦 太郎/作・絵 こぐま社 2005

『ちびゴリラのちびちび』 ルース・ボーンスタイン/作、いわた みみ/訳 ほるぷ出版 1978

『パパのぼり』 きくち ちき/作・絵 文溪堂 2017

『ぴょーん』 まつおか たつひで/作・絵 ポプラ社 2004

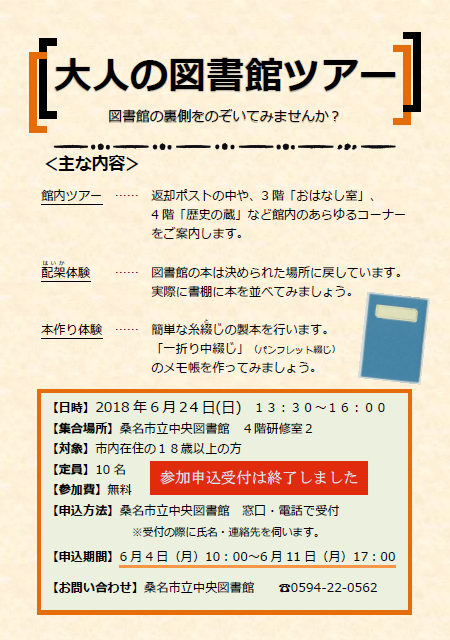

大人の図書館ツアー

2018年6月1日(金)|投稿者:kclスタッフ

今年も「大人の図書館ツアー」を開催いたします。

今回は館内ツアーのほか、簡単な糸綴じの製本も体験できます。

ぜひ、ご参加ください。

【日時】2018年6月24日(日) 13:30~16:00

【集合場所】桑名市立中央図書館 4階 研修室2

【対象】市内在住の18歳以上の方

【定員】10名 ※申込多数の場合は抽選となります。

【参加費】無料

【申込方法】桑名市立中央図書館 窓口・電話で受付

※受付の際に氏名・連絡先を伺います。

【申込開始】6月4日(月) 10:00~ 6月11日(月) 17:00

【申込先】桑名市立中央図書館 ☎0594-22-0562

※受付期間は終了いたしました。

お申込みいただき、ありがとうございました。(6/12更新)※

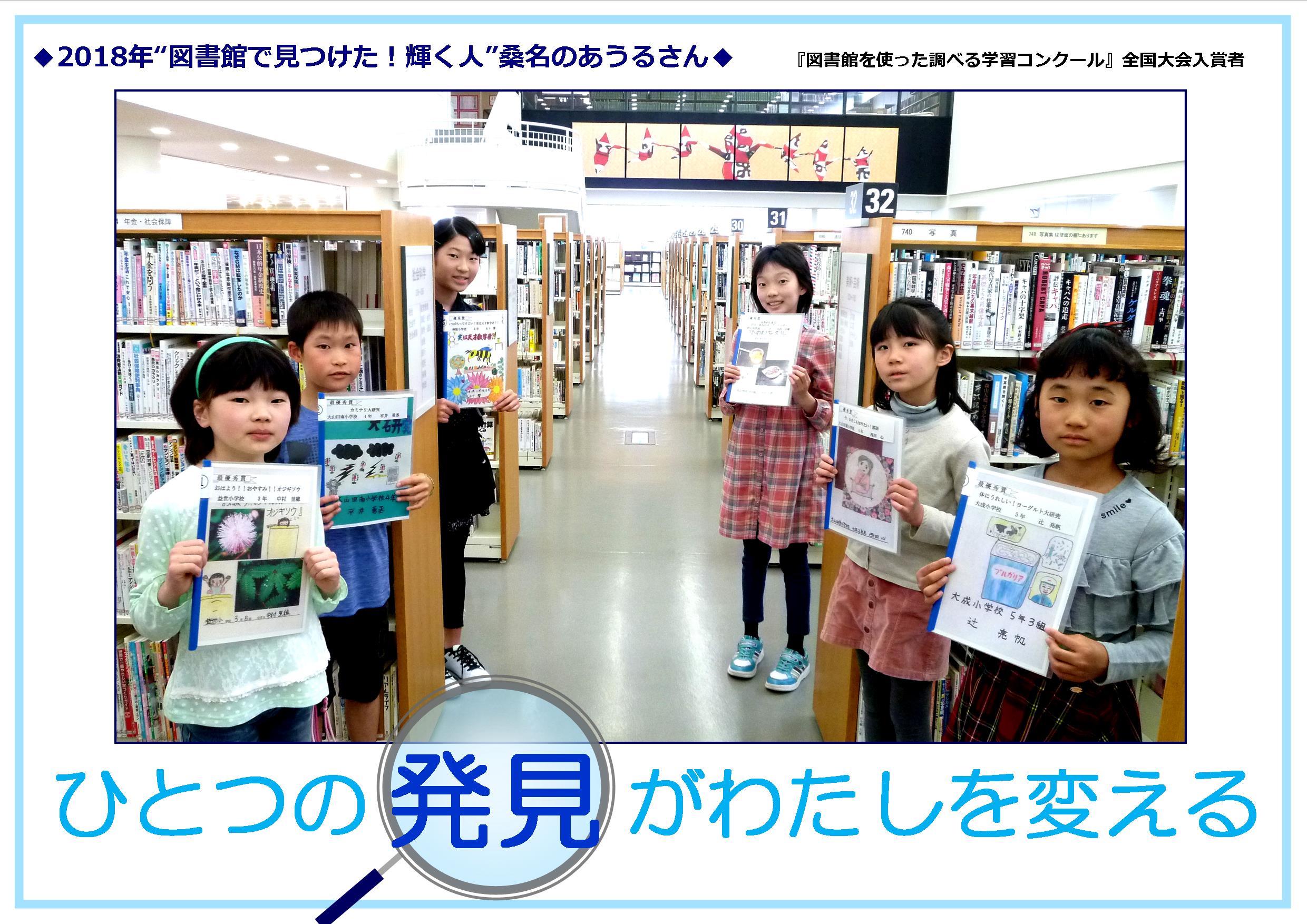

8代目「桑名のあうるさん」誕生!

2018年5月26日(土)|投稿者:kclスタッフ

4月初めに、桑名市立中央図書館にて 「桑名のあうるさん」の委嘱式が行われ

8代目「桑名のあうるさん」が誕生しました!

8代目のあうるさんは、第21回「図書館を使った調べる学習コンクール」全国大会に入賞された6名の方々です。

※「桑名のあうるさん」について、詳しくはこちらをご覧ください

6名の皆さんには、平成30年度の1年間、中央図書館のPR活動に協力していただきます。

委嘱式当日には、最初のお仕事として、館内掲示用のポスター撮影に参加していただきました。

(写真左列手前から)

中村 里穂(なかむら りほ)さん(小学4年生)

平井 勇丞(ひらい ゆうすけ)さん(小学5年生)

木下 響(きのした ひびき)さん(小学6年生)

(写真右列手前から)

辻 亮帆(つじ あきほ)さん(小学6年生)

西田 心(にしだ こころ)さん(小学5年生)

中村 志穂(なかむら しほ)さん(中学2年生)

※2018年度の学年です

皆さん、ご来館の際は、ぜひご覧になってくださいね。