ブログの記事一覧

大東建託株式会社桑名支店様図書贈呈式記念おはなし会を開催します。

2016年8月23日(火)|投稿者:kclスタッフ

渡部家の交換日記 ~『桑名日記』と『柏崎日記』

2016年8月5日(金)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、「志るべ」です。

桑名の夏といえば、鉦(かね)と太鼓の音で、熱く盛り上がる「石取祭」。

桑名人の「石取祭」に対する想いには、並々ならぬものがあります。

今から170年ほど前、江戸時代(天保の頃)の桑名にも、「石取祭」に夢中なひとりの男の子がおりました。

男の子の名前は、渡部鐐之助(わたなべりょうのすけ)

天保7年(1836)生まれで、桑名の矢田河原庚申堂北(やだかわらこうしんどうきた)に祖父母と暮らしておりました。

天保10年(1839)の夏、数えで4才の鐐之助は石取祭に連れて行ってもらい、家に帰ってからも、「じきじんじきじん、がんががつちきちん」と騒いでいます。

どうしてそんなことがわかるのかと言いますと『桑名日記』という日記に書き残されているからです。

書き記したのは、鐐之助の祖父、渡部平太夫政通(わたなべへいだゆうまさみち)

平太夫は桑名藩(久松松平家)に仕え、御蔵役人の仕事をしていました。

とても筆まめな人で、日記は天保10年(1839)2月24日~ 嘉永元年(1848)3月4日のおよそ10年間書き続けられました。

亡くなる3日前まで筆を手にしていたのです。

いったいどうして平太夫はこんなにも熱心に日記を書き続けたのでしょう?

平太夫は、桑名藩士片山家の次男として生まれ、跡継ぎのいなかった渡部家に養子に入りました。

その後、平太夫の跡を継ぐ男子がいなかったため、 実家の片山家から甥の勝之助を養子に迎えました。

この勝之助の長男が、「石取祭」の大好きな鐐之助です。

鐐之助は両親の元で育てられていました。

ところが、天保10年(1839)の御役替で 、勝之助は柏崎(現在の新潟県柏崎市)への異動を告げられます。

当時柏崎には桑名藩の飛び領地があり、転勤を命じられたのです。

冬は寒く、桑名から遠く離れた柏崎への転勤は勝之助夫妻にとって大変なことでした。

何よりつらいのは、渡部家の跡継ぎである鐐之助を桑名の平太夫夫妻に預けて行かねばならないことでした。

鐐之助の祖父平太夫は、幼いわが子と離れて暮らす息子夫婦のために、鐐之助の日常や 桑名のできごとを書き記しました。これが『桑名日記』です。

一方、勝之助も平太夫に命じられ、鐐之助の妹や弟の成長ぶりや越後の暮らしなどを綴りました。

これが、『柏崎日記』です。

書き溜められた互いの日記は、桑名と柏崎を行き来する藩の使いの人に託して、届けられました。

こうして渡部家の交換日記が始まったのです。

渡部家の人はもちろん、近所の人たちも、日記が届くのを楽しみに待ちました。

実際に『桑名日記』を読み始めますと、その登場人物の多さに驚きます。

おこん、おなか、しんやしきのおばば、おきんさ、留五郎・・・

人の出入りがとても多いのです。

地域の結びつきが、密接であった様子が感じられます。

平太夫は、鐐之助を「鐐こ」と呼び、とてもかわいがっていますが、 「鐐こ」は、家族だけでなく親戚、近所の人などたくさんの人たちに、愛されて育っていることがよくわかります。

『桑名日記』は鐐之助の育児日記といってもいいくらい、鐐之助の日常が記されています。

それだけでなく、 毎日の天気や桑名城下のできごと、町の噂話など、話題は豊富です。

桑名を知る郷土史料としてはもちろん、 幕末の社会情勢や藩政、当時の風俗・習慣、教育などを知ることができる、 貴重な史料といえます。

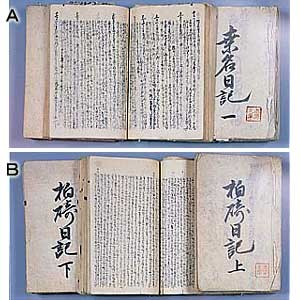

「自筆本桑名日記」4冊と「自筆本柏崎日記」3冊(桑名市博物館蔵)は、 三重県の有形民俗文化財に指定されています。

Aが『桑名日記』Bが『柏崎日記』の自筆本です

写真:「桑名市 指定文化財(桑名市教育委員会文化財ホームページ)」より

URL:http://bunka.city.kuwana.mie.jp/html/bunkazai/118.html

図書館では影印本(自筆本の写真版)と、翻刻本(活字版)を所蔵しています。

この翻刻本のおかげで、現代の私たちもなんとか両日記の世界に触れることができます。

両日記の成立や渡部家の系譜について解説した 『桑名日記柏崎日記解題』や、 日記を題材に書かれた作品もあります。

児童書として出版された『いるるは走る』は、小学校中学年から読めるわかりやすい物語です。

この夏、みなさまも『桑名日記』『柏崎日記』を通して、

江戸時代の桑名にタイムスリップしてみてはいかがでしょうか。

<参考資料>

『桑名日記[影印] 1~4巻(全17冊)』渡部 平太夫/著 L289ワ桑名日記

『柏崎日記[影印] 上~下巻(全12冊)』渡部 勝之助/著 L289ワ桑名日記

『桑名日記[翻刻]1~4(全4冊)』 渡部 平太夫政通/著, 澤下 春男/訳 AL221ワ

『柏崎日記[翻刻]上~下(全3冊)』 渡部 平大夫勝之助/著,澤下 春男/訳 AL221ワ

『桑柏日記民俗抄』 堀田 吉雄/編著 伊勢民俗学会 1969 AL382ホ

『桑名日記柏崎日記解題』 澤下 春男,澤下 能親/解説 1984 AL221ク

『解読 桑名日記』 桑名日記輪読会/編 中日出版社 1997 AL221カ

『桑名の星影 「桑名日記」より』 渡辺 夸任子,高橋 昭彦/著 1992 AL221ワ

『幕末父子伝』 本間 寛治/著 エフエー出版 1989 AL221ホ

『幕末転勤伝』 本間 寛治/著 エフエー出版 1988 AL221ホ

『いるるは走る』 大塚 篤子/作,石倉 欣二/絵 小峰書店 2005 AL938オ

<志るべ>

「夏休み親子でインテリアワークショップ わたしの部屋をコーディネート!」を開催します!

2016年8月2日(火)|投稿者:kclスタッフ

公益社団法人インテリア産業協会さんと連携し、親子で楽しむインテリアワークショップを開催します。

http://kcl.kuwana-library.jp/files/20160823event.pdf

新しい学期、新しい季節を迎える前に、お部屋のコーディネートを考えてみませんか。

「インテリアコーディネータークラブ三重」のインテリアコーディネーターの皆さんと一緒に、私だけのとっておきの部屋をデザインします。

インテリアコーディネーターさんに、すてきなお部屋づくりのポイントを聞いてみましょう!

図書館にあるインテリア関係の本もたくさん紹介します。

みなさんの参加をお待ちしています。

↓本物のクロスやラグの素材を使ってお部屋をコーディネートします!

- と き|8月23日(火)午後1時30分から3時まで

- と こ ろ|桑名市立中央図書館4階研修室Ⅱ

- 対 象|小学校3~6年生のお子さんとその保護者の方

- 定 員|10組(20名)※申込多数の場合は抽選します。

- 持ちもの|筆記用具、はさみ、色えんぴつ

- 申し込み|直接中央図書館または電話(☎0594-22-0562)

- 申込期間|8月7日(日)から13日(土)

- 主 催|桑名市立中央図書館、公益社団法人インテリア産業協会

- 共 催|三重県立図書館、

- 協 力|インテリアコーディネータークラブ三重

図書館で本を探すには?~応用編1~

2016年7月5日(火)|投稿者:kclスタッフ

桑名市立中央図書館スタッフブログ「ブックとラック」をご覧のみなさま、こんにちは。平八郎です。

「図書館で本を探すには(基礎編)」(クリックすると該当記事へリンクします)では、図書館で本を探す際に役立つレシートの見方について触れました。

今回は応用編その1として「所蔵場所」について解説したいと思います。

「所蔵場所」は、その本が図書館のどのコーナーにあるのかを示しています。

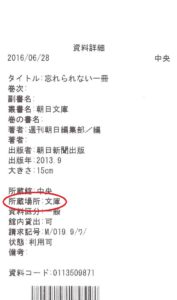

こちらは、本の情報が印字されたレシートです。

館内の蔵書検索機から印刷できます。

赤い丸で囲った部分が「所蔵場所」の項目です。

ここには本の場所が表示され、図書館の案内図とあわせれば、おおまかな場所がすぐにわかります。

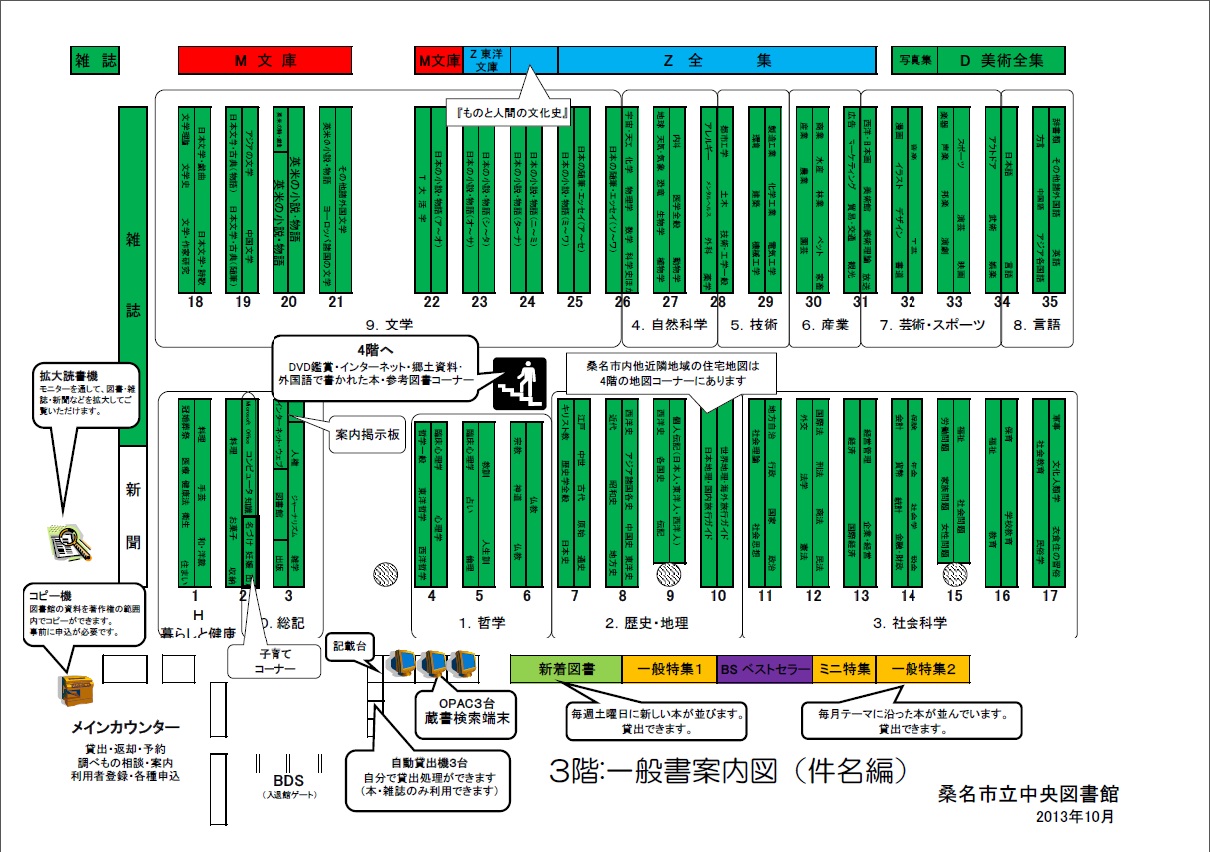

では、中央図書館3階一般コーナーの様々な「所蔵場所」を紹介させていただきます。

こちらは、館内で配布している一般フロアの案内図を、「所蔵場所」別に色分けしたものです。

一般:緑色の、フロアの大部分を占めている場所です。

範囲が広いので、さらに「請求記号」で場所を特定していくと、早く探せます。

「請求記号」については、またの機会にご紹介する予定です。

全集:青色の場所です。

文学全集や、個人作家の全集など、読み応えのあるシリーズが並んでいます。

お探しの本が見つかりましたら、棚の近くにある椅子に座ってゆっくりとお読みいただけます。

文庫:赤色の場所です。

全集コーナーの左隣の棚です。

持ち運びしやすい文庫サイズの本はこちらに並んでいます。

一般新刊:黄緑色の場所です。

新刊は、毎週土曜日に入ります。

入ってから約3か月ほど、こちらの棚に並びます。

旬の本が並んでいますので、ご来館の際にはぜひお立ち寄りください。

特集:橙色の場所です。

テーマ毎に、関連資料が集めてある特集コーナーです。

「所蔵場所」は一般特集1が「特1」、一般特集2が「特2」

ミニ特集は「ミニ特」と、表示されます。

BS ベストセラー:紫色の場所です。

過去に話題になった本や、予約が多かった本が並んでいます。

また、番外編となりますが「書庫」と印字されている場合には、スタッフが書庫から本をお出しします。レシートをカウンターまでお持ち下さい。

「書庫」については、「本の隠れ家??」に詳しく書いてありますので、ぜひご覧ください。

他にも、レシートに表示される「所蔵場所」はたくさんあります。

今回紹介できなかった場所は、順次ご紹介しますので、ご期待ください。

「所蔵場所」というのは広い図書館の中で本を探す際の最初のヒントになります。

「所蔵場所」でフロアを特定し、請求記号で詳しく探す、という順序で本を探すと効率よく目当ての本に辿り着くことができます。

是非とも案内図を手にとって、図書館を探検してみてください。< 平八郎 >

今回の参考図書(書名をクリックすると詳細が開きます)

『図書館用語集 四訂版』 日本図書館協会

『図書館情報学用語辞典 第4版』 日本図書館情報学

『日本十進分類法 1 本表・補助表編 もり きよし/原編 新訂10版 日本図書館協会』

「志るべ石」のこと

2016年5月24日(火)|投稿者:kclスタッフ

こんにちは、「志るべ」です。

日中は夏を思わせるような暑さですが、やはり風薫る五月。

さわやかな風に、おいしいお茶。

日本人でよかったと思うことの多いこのごろです。

今回は、私「志るべ」の名前について、お話ししたいと思います。

「志るべ石」ってご存じでしょうか?

「志るべ」という名前は、この「志るべ石」からお借りいたしました。

石取祭でおなじみの春日神社。

青銅の鳥居の傍ら、正面向かって左下にご注目ください。

なにやら石が立っています。

この石柱が「志るべ石」です。

正面には、「志類べ以志」

右側面には、「たづぬ留かた」

左側面には、「おしゆるかた」

背面には、「明治十八年二月、蘆田政吉氏」

と、建立された方の名前と日付が刻まれています。

さてこの石柱、どんな意味があるのでしょうか?

石の後ろに、桑名市教育委員会の設置した説明があります。

読んでみましょう。

しるべいし

「しるべいし」は「迷い子石」とも言われ、人の大勢集まる所に立てられました。

同じものが多度大社の鳥居の横にもあります。

自分の子どもが迷子になると、

左側面「たづぬるかた」に子どもの特徴や服装などを書いた紙を貼って、

心当たりのある人が右側面の「おしゆるかた」へ

子どもが居た場所などを貼ります。

多度の「志るべ石」は、こちらです。

鳥居の手前に立っています。 右下にご注目!(スタッフ撮影)

なるほどこの石柱、迷子掲示板だったのですね。

人の大勢集まる所に立てられた掲示板、駅の伝言板を思い出しました。

ある年代以上の方なら、おわかりいただけると思いますが・・・

駅の伝言板もいつのころからか、見かけなくなりました。

『日本民俗大辞典 下』の「まいご」の項目(p559)を見ると、

迷子の掲示施設として迷子のしるべ・仲人石・奇縁氷人石などと呼ばれ、「尋ねる方・教える方」と刻まれた貼札用の石標が都市の盛り場にあり、石標は、1821年(文政4)から*19061860(明治39)まで約三十基建立が確認され、多くは篤志者や地域有志の寄附である。

(*2017.2.11 資料から引用する際に誤りがありましたので訂正いたします)

と記されています。

全国的には、東京・浅草寺の「浅草迷子しらせ石標」が有名ですが、確認されている約三十基の内、二基が桑名に残されているのですね。

当時も石取祭や上げ馬神事は、相当なにぎわいだったと思われます。

迷子の捜索に、「志るべ石」は活躍したのでしょうか。

迷子といえば、たいていは子どもですが、大人だって迷子になることがあります。

自分がどこにいるのか、これからどこに向かえばいいのか、わからなくなる時もあるのではないでしょうか。

いつも迷子というのも困りますが、大なり小なり迷いはありますよね。

「志るべ」は、「標」、「導」とも書き、

道標(みちしるべ)、道案内、という意味があります。

図書館が行っているレファレンスサービス(調べもののお手伝い)も、「志るべ」です。

以前のブログ「桑名の郷土について調べるには・・・」で紹介したパスファインダー(pathfinder)も、「志るべ」のひとつです。

図書館の行うさまざまなサービスは「志るべ」ということができますが、そもそも、図書館自体が「志るべ」なのではないでしょうか。

図書館には、先人の知恵と現在の人の知恵が詰まっています。

はるか遠くの先人と直接話すことはできませんが、書かれたものを読み、考え方を知ることで、この人ならこんな時、どう考えるだろうと想像し、対話することもできるのではないでしょうか。

図書館の空間がなぜか落ち着く、という声をお聞きすることがありますが、それは、たくさんの先人の知恵に囲まれているからなのかもしれません。

これからも、本来 図書館が持つこの力を生かすべく、私たちスタッフひとりひとりが、桑名の人たちの「志るべ」でありたいと思っております。

引用・参考資料

『日本民俗大辞典 下』 吉川弘文館 2000 R380.3ニ2

『志るべ石 桑名史跡めぐり』 桑名市教育委員会 1991 AL292ク

<志るべ>