ブログ記事検索

最近の記事

カテゴリー

投稿カレンダー

年間アーカイブ

最近のコメント

- 子どもって子どもって・・・ に より

- 子どもって子どもって・・・ に より

- 第4回 『昭和の記憶』 収集資料展 に より

- 第4回 『昭和の記憶』 収集資料展 に より

- 本のページがはずれたら… に より

月間アーカイブ

人気のブログ記事

「 歴史の蔵 」の検索結果

49件の記事がヒットしました。

新サービス、図書館向けデジタル化資料送信サービスが始まりました。

2021年4月1日より、中央図書館において新しいサービスを開始しました。

国立国会図書館のデジタル化資料を館内で閲覧することができる『図書館向けデジタル化資料送信サービス』です。

このサービスでは国立国会図書館のデジタル化資料の内、絶版等の理由で入手が困難な資料を閲覧することができます。

どんな資料が閲覧できるかについて、詳しくは国立国会図書館のWEBサイトをご覧ください。

https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/index.html

本サービスの使い方も確認することができます。

中央図書館では利用にあたって、以下のようなお願いをしています。

●利用時間 9:00~20:30

●使用時間 1人60分(次の使用希望者がいなければ継続使用可能)

●使用場所 中央図書館4階歴史の蔵

※歴史の蔵へは筆記用具以外持ち込めません。荷物はコインロッカーにお預けください。

●複写をご希望の場合はリクエストとして承ります。

※別途料金が必要となります。

また、このサービスの利用は桑名市立図書館共通利用券をお持ちの方に限ります。ご了承ください。

利用を希望される方は、申請書が必要となります。中央図書館4階カウンターへお申し出ください。

皆さまのご利用をお待ちしております。

49件の記事がヒットしました。

「昭和」から「平成」、そして「令和」へ

こんにちは、志るべです。

みなさまいかがお過ごしでしょうか?

新元号「令和」がスタートしました。

平成への名残惜しさを感じつつも、新しい時代に対する期待が高まります。

今、桑名駅周辺も大きく変わろうとしています。

「桑名駅自由通路整備事業」の工事、真っただ中です。

「サンファーレから見た桑名駅。塀の向こうで工事が行われています」

この通路が完成すると、踏切まで迂回せずに駅の東西を通行できるようになります。

(くわしくは、桑名市ホームページの桑名駅周辺地区整備構想、桑名駅自由通路整備事業をご覧ください)

現在の桑名駅周辺の姿は、昭和44年の「桑名駅前市街地再開発事業」によって整備、開発されました。

建物が取り壊されてなくなってしまうと、「あれ?ここ何があったっけ?」と思うことがあります。

いつも見ている場所なのに・・・と記憶のあやふやさに驚きます。

桑名市立中央図書館では、「薄れ行く昭和の記憶の風化を防ぐ」ために資料を収集し、年に一度「昭和の記憶収集資料展」を開催していますが、新しい時代を迎え、昭和がまたひとつ遠くなりました。

昭和の初め、桑名駅からはどんな景色が見えたのでしょう?

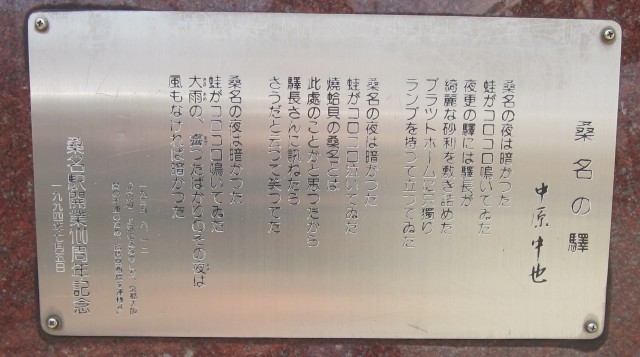

昭和10年の桑名駅を詠んだ詩があります。

桑名の夜は暗かった

蛙がコロコロないてゐた

夜更け(よふけ)の駅には駅長が

綺麗な砂利を敷き詰めた

プラットホームに只(ただ)独り

ランプを持つて立つてゐた

桑名の夜は暗かつた

蛙がコロコロ泣いてゐた

焼蛤貝(やきはまぐり)の桑名とは

此処のことかと思つたから

駅長さんに訊(たず)ねたら

さうだと云つて笑つてた桑名の夜は暗かつた

蛙がコロコロ鳴いてゐた

大雨(おほあめ)の、霽(あが)つたばかりのその夜(よる)は

風もなければ暗かった

(一九三五・八・十二)

「此の夜、上京の途なりしが、京都大阪間の不通のため、臨時関西線を運転す」

(『中原中也詩集』 中原 中也/[著],大岡 昇平/編 岩波書店 1991 より)

これは、詩人中原中也(明治40年(1907)~昭和12年(1937))が詠んだ「桑名の駅」という詩です。

昭和10年(1935)8月、郷里の湯田(山口県)に帰省していた中也は妻とともに、前年に生まれた長男文也を連れて上京します。この上京時、関西地区の豪雨により東海道線が不通になるというアクシデントに見舞われます。そのため大阪から関西線を経由し名古屋へ向かうことになるのですが、途中、桑名で長時間の停車を余儀なくされました。

その際に生まれたのが上記の「桑名の駅」という詩です。

中也の没後、雑誌「文学界」(昭和12年12月追悼号)に遺稿として掲載されました。

中原中也といえば、帽子をかぶった、幼さの残る顔立ちの写真を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

「サーカス」という詩の、ブランコの揺れを表現した「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」という一節も印象的です。

「桑名の駅」が詠まれた翌年、長男文也は幼くして亡くなります。中也は文也の死をとても悲しみ、中也自身もその翌年、30歳という若さで亡くなりました。

中也が残した日記「文也の一生」には、昭和10年(1935)8月、上京の途中、桑名に停車したことが記されています。

関西水害にて大阪にて関西線を経由。桑名駅にて長時間停車。

(『汚れっちまった悲しみに―私の人生観』 中原 中也/著 吉田 凞生/編・解説 大和出版 1992 より)

この詩をぜひ桑名駅に残したいという方々の想いが形になり、桑名駅開業百周年に合わせて、平成6年(1994)7月5日、詩碑が建立されました。

「関西線下り(四日市方面行き)ホームにあります」

「詩が刻まれています」

今やプラットホームはコンクリートで固められ、中也の見た景色とは変わってしまいましたが、詩碑の足元には「綺麗な砂利が敷き詰め」られています。

「関西線上り(名古屋方面行き)ホーム。ここに中也も降り立ったのでしょうか?」

今回、中原中也について書かれたものを読んでいて気づいたことがあります。

中也が亡くなった後、「中原中也賞」が設けられ、新進詩人の優れた創作詩篇に与えられているのですが、第一回(昭和14年)は立原道造、第ニ回(昭和16年)は杉山平一、高森文夫、そして第三回(昭和17年)は平岡潤に授与されました。(この賞は第三回で中止されており、現在の「中原中也賞」とは異なります)

「平岡潤」(明治39年(1906)~昭和50年(1975))といえば、桑名について調べる際、必ず目にする名前です。『桑名市史 本編』『桑名市史 補編』『桑名の伝説・昔話』を編纂された方です。

平岡氏が『茉莉花 詩集』(平岡 潤/著 平岡 潤 1942)を出されていることは知っていました。

けれど、あくまでも郷土史に造詣の深い方という印象で、詩集『茉莉花』で高い評価を受け、「中原中也賞」を受賞されたことは(図書館で働きながら恥ずかしいことですが)知りませんでした。

さらに平岡氏は、詩人であるだけでなく美術にも秀で、自由美術家協会賞(第一回)を受賞しています。画家を志されるほどでした。

仮定の話をすることは失礼かもしれませんが、もし戦争がなければどういう人生を送り、どういう作品を生み出されていたのだろうと思わざるを得ません。

復員後、郷里の桑名に戻ってからは郷土資料の収集、編集、文化財保護に尽力されました。中学校時代の恩師である近藤杢氏を手伝う形で「桑名市史」の編纂を始められます。

桑名市立図書館に勤務されていた時期もあり、私たちの大先輩でもあります。

戦後、荒廃していた秋山文庫(桑名藩儒であった、秋山白賁堂(はくひどう)、その長男寒緑(かんりょく)、次男罷斎(ひさい)の三人の蔵書)の救済に立ち上がり、伊勢湾台風の際には浸水した史料の修復に取り組まれました。

くっついた紙を1枚ずつ剃刀の刃で丹念にはぎとっていく・・・という気の遠くなるような作業をつづけられました。

桑名市立中央図書館の貴重なコレクションである秋山文庫を初めとする郷土資料は、平岡氏や先人の方々によって守られてきたものであり、それらの資料を私たちは託されているのだと思うと、身の引き締まる思いがします。

その後、昭和45年(1970)、桑名市立文化美術館(現在の桑名市博物館)が創設されると初代館長に就任されますが、残念ながら昭和50年(1975)、郷土史の講話のさなかに心筋梗塞の発作で倒れ、亡くなられました。

平岡氏にお会いすることはもうかないません。

けれど残された資料を守り伝えていくことで、その志を受け継いでいくことはできます。

「令和」もいつか歴史の中の一時代となる時がやってきます。

託された資料を守ると同時に、今を記録し伝えていくことも図書館の役割といえます。

改めて図書館の役割と責任を感じる機会となりました。

これから始まる、そしていつか歴史に刻まれる「令和」が明るい時代でありますように。

<参考・引用資料>

『中原中也詩集』 中原 中也/[著],大岡 昇平/編 岩波書店 1991 911.5ナ(書庫)

『新潮日本文学アルバム 30 中原中也』 新潮社 1985 910.2シ(一般)

『ふるさと文学館 第28巻 三重』 ぎょうせい 1995 L980フ(歴史の蔵)

『鉄道の文学紀行 茂吉の夜汽車、中也の停車場』 佐藤 喜一/著 中央公論新社 2006 910.2サ(一般)

『文學界 [1937]12月号』 文藝春秋社 1937.12 L915ブ(歴史の蔵)

『茉莉花 詩集』 平岡 潤/著 平岡 潤 1942 L915ヒ桑名作家(歴史の蔵)

『詩集「茉莉花」と平岡潤 戦争に埋もれた「四季」派詩人』 津坂 治男/著 1992 L904ツ(歴史の蔵)

『桑名の文化 平岡潤遺稿 1』 平岡 潤/著 平岡潤遺塙刊行会 1977 L201ヒ通史(歴史の蔵)

『桑名の文化 平岡潤遺稿 2』平岡 潤/著 平岡潤遺稿刊行会 1977 L201ヒ通史(歴史の蔵)

『桑名市史 本編』 近藤 杢/編,平岡 潤/校補 桑名市教育委員会 1987 AL221ク(桑名三重)

『桑名市史 補編』 近藤 杢/編,平岡 潤/校補 桑名市教育委員会 1987 AL221ク(桑名三重)

『桑名の伝説・昔話』 近藤 杢/編,平岡 潤/編 桑名市教育委員会 1965 AL388ク(桑名三重)

『汚れっちまった悲しみに―私の人生観』 中原中也/著 吉田凞生/編・解説 大和出版 1992 (※ こちらの資料は当館に所蔵しておりません)

<志るべ>

49件の記事がヒットしました。

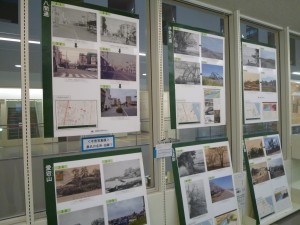

第13回「昭和の記憶」収集資料展 開催中です!

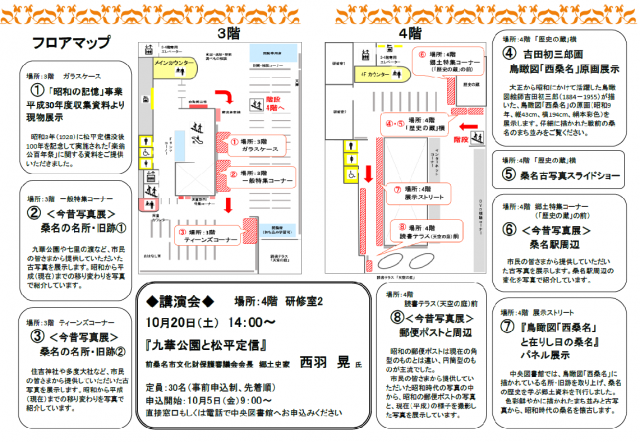

第13回「昭和の記憶」収集資料展

「うつりゆく桑名のまち並み」

【開催期間】2018年9月27日(木)~10月30日(火) ※水曜日休館

【時間】9:00~21:00

【場所】くわなメディアライヴ 3・4階 桑名市立中央図書館内 展示コーナー各所

※入館無料

桑名市立中央図書館では、第13回「昭和の記憶」収集資料展を開催中です。

資料展では昨年に引き続き、鳥瞰図絵師・吉田初三郎(1884-1955)の描いた「西桑名」鳥瞰図の原画展示を行っています。

また、鳥瞰図「西桑名」を題材に戦前の桑名の歴史やまち並みを古写真とともに解説した冊子『鳥瞰図「西桑名」と在りし日の桑名』のパネル展示や、平成30年度収集資料より、昭和3年(1928)に桑名で実施された楽翁公(松平定信)百年記念祭関連資料の現物展示、うつりゆく桑名の今昔写真展など、平成最後の年に行う「昭和の記憶」収集資料展に、ぜひ、お越しください。

館内随所ではパネル展示を行っている他、楽翁公没後190年、九華公園整備90年にちなんだ講演会も開催いたします。

講演会は事前の申込みが必要となりますので、下記の案内をご確認いただき、ぜひ、お申し込みください。

=======================================

【講演会】

◆10月20日(土)14:00~

『九華公園と松平定信』

前桑名市文化財保護審議会会長 郷土史家 西羽 晃 氏

※満員につき、申込みを終了しました。

場所|中央図書館 4階 研修室2

定員|30名(事前申込制、先着順)

申込方法|10月5日(金)9:00~

直接中央図書館の窓口もしくはお電話でお申込みください

問合せ先|桑名市立中央図書館 0594-22-0562

=======================================

今年も、「昭和の記憶」収集資料展は、中央図書館内各所が会場となります。

館内で配布しております、こちらのフロアマップを見ながら、それぞれの展示をご覧ください。

【展示内容】

①3階 ガラスケース

「昭和の記憶」事業 平成30年度収集資料より現物展示

昭和3年(1928)に松平定信没後100年を記念して実施された「楽翁公百年祭」に関する資料をご提供いただきました。

その他、当館文庫コレクション「秋山文庫」より、松平定信に関する資料をご紹介しています。

?3階 ガラスケース

②3階 一般特集コーナー

<今昔写真展>桑名の名所・旧跡①

九華公園や七里の渡など、市民の皆さまから提供していただいた古写真を展示しています。

昭和から平成(現在)までの移り変わりを写真で紹介します。

②3階 一般特集コーナー

③3階 ティーンズコーナー

<今昔写真展>桑名の名所・旧跡②

住吉神社や多度大社など、市民の皆さまから提供していただいた古写真を展示しています。

③3階 ティーンズコーナー

④4階 「歴史の蔵」横

吉田初三郎画 鳥瞰図「西桑名」原画展示

大正から昭和にかけて活躍した鳥瞰図絵師・吉田初三郎が描いた鳥瞰図「西桑名」の原画(昭和9年、縦43cm、横194cm、絹本彩色)を展示しています。

仔細に描かれた戦前の桑名のまち並みをご覧ください。

④4階 「歴史の蔵」横

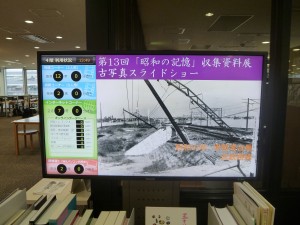

⑤4階 「歴史の蔵」横

桑名古写真スライドショー

市民の皆さまから提供していただいた古写真を、モニター画面にスライド形式で投映しています。

⑤4階 「歴史の蔵」横

⑥4階 郷土特集コーナー(「歴史の蔵」の前)

?<今昔写真展>桑名駅周辺

市民の皆さまから提供していただいた古写真より、桑名駅周辺の変化を紹介しています。

⑥4階 郷土特集コーナー(「歴史の蔵」前)

⑦4階 展示ストリート

『鳥瞰図「西桑名」と在りし日の桑名』パネル展示

中央図書館では、鳥瞰図「西桑名」に描かれている名所・旧跡を取り上げ、これまでに収集してきた当時のその場所を写した古写真とともに、昭和時代の桑名の歴史を解説する郷土資料『鳥瞰図「西桑名」と在りし日の桑名』を作成しました。

資料をパネル化して展示するこのコーナーでは、色彩鮮やかに描かれたまち並みと古写真から、昭和時代の桑名を懐古します。

⑦4階 展示ストリート

⑧4階 読書テラス(天空の庭)前

<今昔写真展>郵便ポストと周辺

市民の皆さまから提供していただいた古写真の中から、昭和の郵便ポストの写真と、現在(平成)の様子を撮影した写真を展示しています。

⑧4階 読書テラス(天空の庭)前

=======================================

その他、図書館では古写真にまつわる思い出、記憶の収集も行っています。

館内に設置している用紙にぜひご記入ください。

また、お子さまもご参加いただけるクイズラリーも実施しています。

皆様のご来場、お待ちしております。

49件の記事がヒットしました。

陸地測量師「館潔彦」をご存じですか?

※2022年6月10日

タイトル及び本文に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

×測量師 → 〇陸地測量師

こんにちは、「志るべ」です。

みなさまいかがお過ごしでしょうか?

最高気温は更新をつづけ、もはやがまんくらべのような毎日です。

とはいえ、やはり夏!!

海や山へ、この季節ならではのレクリエーションも楽しみたいものですね。

山といえば、8月11日は国民の祝日「山の日」です。

平成28年(2016)より施行された「山の日」は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としています。

この夏、「日本アルプス」にチャレンジされる方もおられるのではないでしょうか。

汗を流してたどりついた山頂から眺める景色は格別です。

北アルプスの「燕岳から望む槍ヶ岳」です。(スタッフ撮影)

登山は、現代でも楽しみと同時に危険を伴うスポーツですが、その昔、前人未到の「日本アルプス」に挑戦するというのはどのような道のりだったのでしょう。

今回ご紹介するのは、そんな登山に取り組んだ人々を描いた一冊です。

『はじめの日本アルプス 嘉門次とウェストンと館潔彦と』(山村 基毅/著 バジリコ 2008)

『はじめの日本アルプス 嘉門次とウェストンと館潔彦と』 山村 基毅/著 バジリコ 2008

嘉門次とは、上條嘉門次(かみじょう かもんじ,1847-1917 ※1918とする資料もあり)のことで、 弘化4年(1847)、上高地に生まれました。

山岳ガイドの草分けといえる人物で、終生、上高地を出ることはありませんでした。

ウェストンと館潔彦(たてきよひこ)、彼らふたりの水先案内人を務め、日本アルプスへと導きました。

当時、案内人に求められたのは、直接的には道案内や荷物の運搬でしたが、彼らは「正確な地理情報、卓抜した投降技術と生活技術、的確な気象判断と臨機応変の対応など」(『目で見る日本登山史』p119)を具えていたといわれ、登山家の篤い信頼を得ていました。

今も彼の曾孫によって、上高地に建つ嘉門次小屋は営まれています。

ウェストンとは、ウォルター・ウェストン(1861-1940)のことで、 日本における近代登山(スポーツや楽しみとしての登山)のパイオニアと言われる人物です。

明治21年(1888)、イギリスから宣教師として来日し、キリスト教を広める一方で趣味の登山を通して日本に近代登山を根づかせました。

上高地では、ウェストンを顕彰する碑が立てられ、例年6月に「ウェストン祭」が開かれています。

そして、館潔彦(たて きよひこ,1849-1927)ですが、 今回、特にご紹介したいのがこの館潔彦という人物です。

ご存じの方もおられるかもしれませんが、館潔彦は桑名にゆかりのある人です。

嘉永2年(1849)、桑名藩士の子として生まれました。

明治に入って、工部省の測量師として任官し、地図を作成するために各地の「三角測量」に従事しました。

退官後は桑名で暮しましたが、昭和2年(1929)、78歳で亡くなり、照源寺に眠っています。

山に登ったことのある方であれば、山頂や見晴らしのよいピーク(山の高くなっているところ)に「三角点」と書かれた標識があるのにお気づきのことと思います。三角点を目にすると、「登った!」という達成感もひとしおです。

登山愛好家の間では、この三角点に愛着を感じる人も多いようです。

図書館には、全国の三角点を紹介したガイドブック、『一等三角点全国ガイド[正]』(一等三角點研究會/編著 ナカニシヤ出版 2011)もあります。

とはいえ、「三角点」は登山の達成感を得るために設けられているわけではありません。

地図をつくるために行われる「三角測量」に必要な基準点なのです。

「三角測量」について、くわしくは国土地理院ホームページで紹介しています。

『絵でわかる地図と測量』(中川 雅史/著 講談社 2015)、『地図を楽しもう』(山岡 光治/著 岩波書店 2008)もご覧ください。

日本の登山の歴史をたどると、趣味やスポーツとしての登山だけでなく、地図を作るための「測量登山」という一面がみえてきます。

全国を歩いて測量し、日本地図を完成した伊能忠敬(1745-1818)には圧倒されますが、伊能忠敬の地図「大日本沿海輿地全図」(『伊能図大全』所収)の空白部分を埋めるために、明治に入ると陸地の測量、測量登山が行われます。

そんな中、館潔彦は中部山岳地域の測量における先駆的な役割をはたしました。

地図作成のために道なき道を歩き、御岳、白馬岳、前穂高岳、乗鞍岳、立山、と誰もが知っている「日本アルプス」の山々の三角点を選点(位置を決める作業)しています。

前穂高岳の選点の際には、館潔彦と思われる人物が滑落し、奇跡的に命びろいしたという逸話も語られています。

今や測量にも人工衛星が用いられる時代となりましたが、文字通り命がけで測量登山に挑んだ先人たちによって、地図は作られてきたのですね。

「山に親しみ、恩恵に感謝する」ためにも、「日本アルプス」へ行きたいのはやまやま(!)ですが、なかなかそうもいきません。そんな時にはぜひ、図書館でその雄大な姿をご覧いただきたいと思います。

紀行文でたどっていただくこともできます。

『日本アルプス百名山紀行』深田 久弥/著 河出書房新社 2000(※版元品切れ中)

一般特集コーナーでは、海や山の本を取り揃えご用意しています。

そして、この夏実際に、「日本アルプス」にチャレンジされる方は、どうぞお気をつけてお楽しみいただきますように。

山の思い出とともに図書館へお越しいただくのをお待ちしております。

<参考図書>

『はじめの日本アルプス 嘉門次とウェストンと館潔彦と』 山村 基毅/著 バジリコ 2008 291.5ヤ(一般)

『目で見る日本登山史』 山と渓谷社/編 山と溪谷社 2005 786.1メ(一般)

『一等三角点全国ガイド[正]』 一等三角點研究會/編著 ナカニシヤ出版 2011 291イ(一般)

『一等三角点全国ガイド 続』 一等三角點研究會/編著 ナカニシヤ出版 2013 291イ2(一般)

『日本登山史』 山崎 安治/[著] 白水社 1977 786(書庫)

『絵でわかる地図と測量』 中川 雅史/著 講談社 2015 448.9ナ(一般)

『地図を楽しもう』 山岡 光治/著 岩波書店 2008 Y448ヤ(ティーン)

『伊能図大全 第1~7巻』 [伊能 忠敬/著],渡辺 一郎/監修 河出書房新社 2013 291イ1~7(一般)

『白籏史朗の日本アルプス 写真紀行』 白籏 史朗/著 新日本出版社 1990 D748シ(一般)

『日本の名山・花彩彩 白籏史朗写真集』 白籏 史朗/著 新日本出版社 1996 748シ(一般)

『日本アルプス百名山紀行』 深田 久弥/著 河出書房新社 2000 291.5フ(一般)

『郷土史を訪ねて』 西羽 晃/著 朝日新聞社名古屋本社 2001 291.5ニ(一般)

『三角点・水準点をつくった人 近代の測量から現代まで』 西田 文雄/著 文化評論 2014 L512ニ(歴史の蔵)

『私の履歴書 経済人32』 日本経済新聞社/編 日本経済新聞社 2004 Z281ワ32(全集)

<志るべ>

49件の記事がヒットしました。

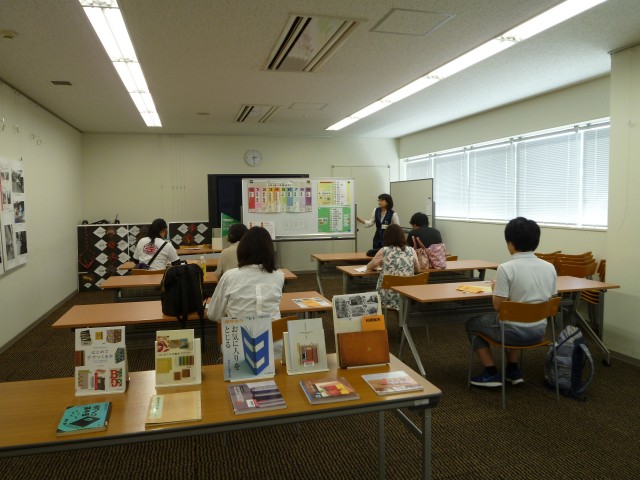

「大人の図書館ツアー」を開催しました!

6月24日(日)「大人の図書館ツアー」を開催し、6名の方にご参加いただきました。

ふだん目にすることのない図書館の裏側に触れ、新たな魅力も感じていただけのではないでしょうか。

ご参加ありがとうございました。

ツアーの内容は次のとおりです。

①図書館の概要説明

②「館内見学ツアー」

③本の並び方説明

④「配架(本を棚に戻す)体験」

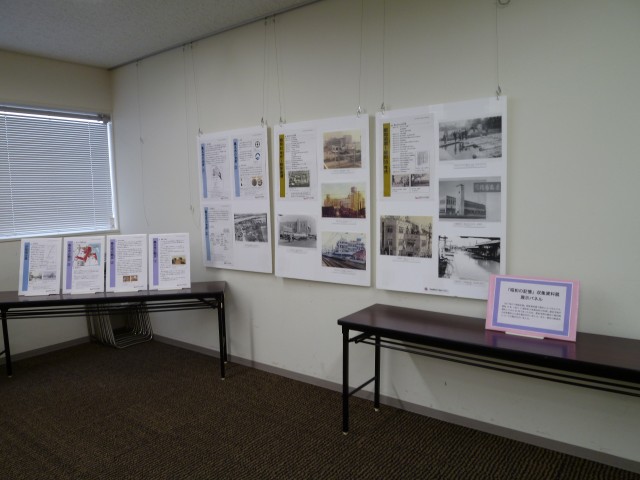

⑤「昭和の記憶」収集資料展の紹介

⑥「製本体験」

「館内見学ツアー」では、ご質問もいただき、担当スタッフは「もっと図書館を知ってもらいたい」という思いでお答えしました。

たとえば、歴史の蔵の中では、「桑名の作家の本はまとめておいてあるの?」

という質問を受け、「桑名作家」のラベルが貼られた本を集めたコーナーをご紹介しました。

実際に本を棚に戻す作業(「配架体験」)の前には、図書館の本がどういう順番で並んでいるかを説明し、いよいよ「配架体験」です。

「図書館の本はこのように並んでいます・・・」

「昭和の記憶」収集資料展については、会場内の展示パネルを見ながら、昔の思い出を話してくださる方もありました。

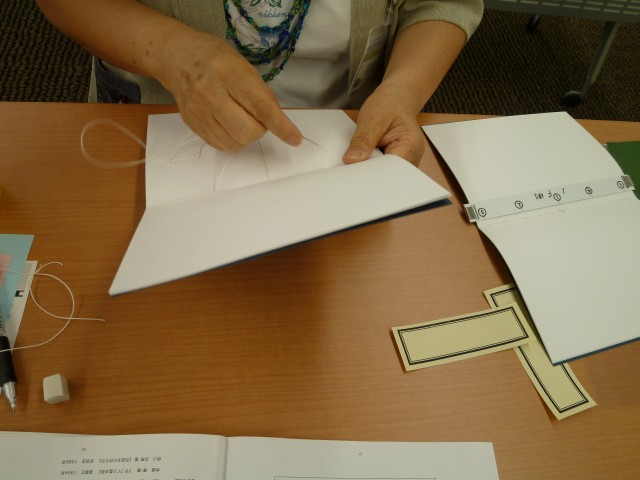

そして、最後に「製本体験」を行いました。

今回は、「一折中綴じ本(ひとおりなかとじぼん)」という簡単な製本を体験していただきました。

テープでとめるのを支えたり、糸の緩みを直したりと、一部お手伝いはしましたが、みなさんとてもきれいに作られて、 仕上がり後には、「ステキなものができた!」という嬉しいお声をいただきました!

完成です!

アンケートでは、「修理の講座もしてほしい」などのご意見をいただきましたので

お声を参考に、今後もさらに充実した「図書館ツアー」を開催していきたいと思います。

ぜひ、次回開催にご期待ください。

<志るべ>