ブログ記事検索

最近の記事

カテゴリー

投稿カレンダー

年間アーカイブ

最近のコメント

- 子どもって子どもって・・・ に より

- 子どもって子どもって・・・ に より

- 第4回 『昭和の記憶』 収集資料展 に より

- 第4回 『昭和の記憶』 収集資料展 に より

- 本のページがはずれたら… に より

月間アーカイブ

人気のブログ記事

「 歴史の蔵 」の検索結果

49件の記事がヒットしました。

「歴史の蔵」へようこそ

こんにちは、「志るべ」です。

みなさまいかがお過ごしでしょうか。

秋も深まり、旅に出るのに絶好の季節となってまいりました。

けれど、まだまだ心配な新型コロナウイルス。

なかなか遠くに行けない今、地元桑名をみつめ直してみてはいかがでしょうか?

そんな時にご利用いただきたいのが当館4階の「歴史の蔵」です。

今回は「歴史の蔵」をご案内したいと思います。

3階から見上げると、あの桑名の連鶴(「桑名の千羽鶴」)が見えるのをご存じでしょうか?

連鶴の奥に見えるガラスの部屋が「歴史の蔵」です。

中央の階段を上がっていただくと、正面に見えます。

こちらが「歴史の蔵」の入口です。

入口はこちら。ガラスに囲まれています。

「歴史の蔵」には、桑名を中心に三重県に関する資料が収められています。

扉の隣に描かれている絵図は、江戸時代の桑名城下を描いた「文政年間桑名市街之図」(桑名市博物館蔵)

文政6年(1823)の移封(大名の配置替え)の時、桑名藩によって描かれた絵図で、御城とその周辺に住む藩士の家がわかる、いわば住宅地図のようなものです。

『徳川四天王の城-桑名城絵図展-』(桑名市博物館 2016.3 p54,解説p125)、『目でみる桑名の江戸時代』(桑名市立文化美術館/編集 桑名市教育委員会 1983.12 p12-13)に掲載されています。

桑名市立中央図書館では、同様の絵図「桑名藩城下図 文政8年(明治45年写)」(『桑名藩史料集成 付図』桑名市教育委員会 1990.10所収)をご覧いただくことができます。

「歴史の蔵」には数々の貴重な資料が収められています。そのため、入室には利用申込書の記入をお願いしています。

また手荷物はロッカーへお預けください(100円は後で戻ります)

室内に持ち込めるのは筆記用具(鉛筆)と貴重品のみとなります。

万一資料にペンが触れた場合、インクは消すことが難しいため、筆記具は鉛筆の使用をお願いしています。

それではいよいよ中に入りましょう。

室内は少し暗く、ひんやりと感じられます。

「図書館ツアー」の際には参加された方から、「なんだか空気が違う!」という声が聞かれました。

この部屋には、資料を守るためのさまざまな工夫がなされています。

温度を管理し、光による資料の劣化を防ぐため無紫外線褪色防止蛍光灯を使用し、照度も落としています。

また、万一火災が発生した場合、自動消火できる装置も備えています。

そのため外とは「空気が違う」と感じられるのでしょうか。

でもそれだけではないのかも・・・

何百年を経て今に伝わる文書が特別な空気を醸し出しているのかもしれませんね。

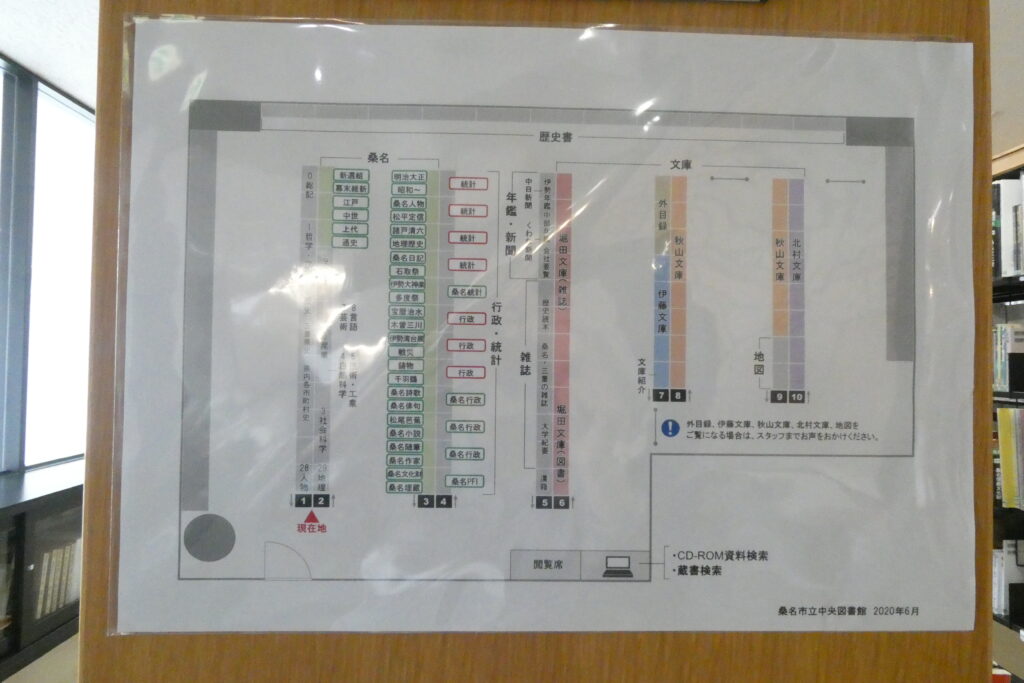

「歴史の蔵」の中はこんな配置になっています。

書架の側面に配置図が貼ってあります。

最初に三重県の資料が並んでいます。

三重県の資料がずらりと並んでいます。

次に桑名の資料がテーマごとに集められています。

テーマは次のとおりで、調べたいテーマで資料を探すことができます。

・通史、上代、中世、江戸、幕末維新、新選組、明治大正、昭和~

・桑名人物、松平定信、諸戸清六

・伊勢湾台風、戦災

・石取祭、伊勢大神楽、多度祭

・鋳物、千羽鶴

・桑名詩歌、桑名俳句、松尾芭蕉、桑名小説、桑名随筆、桑名作家、金雀枝

・桑名文化財、桑名埋蔵

・桑名PFI、桑名行政、桑名統計

図書だけでなく雑誌、紀要、新聞縮刷版(中日新聞の三重・北勢版)、地図、年鑑、行政・統計資料なども収められています。

書架の側面に案内が掲示されています。

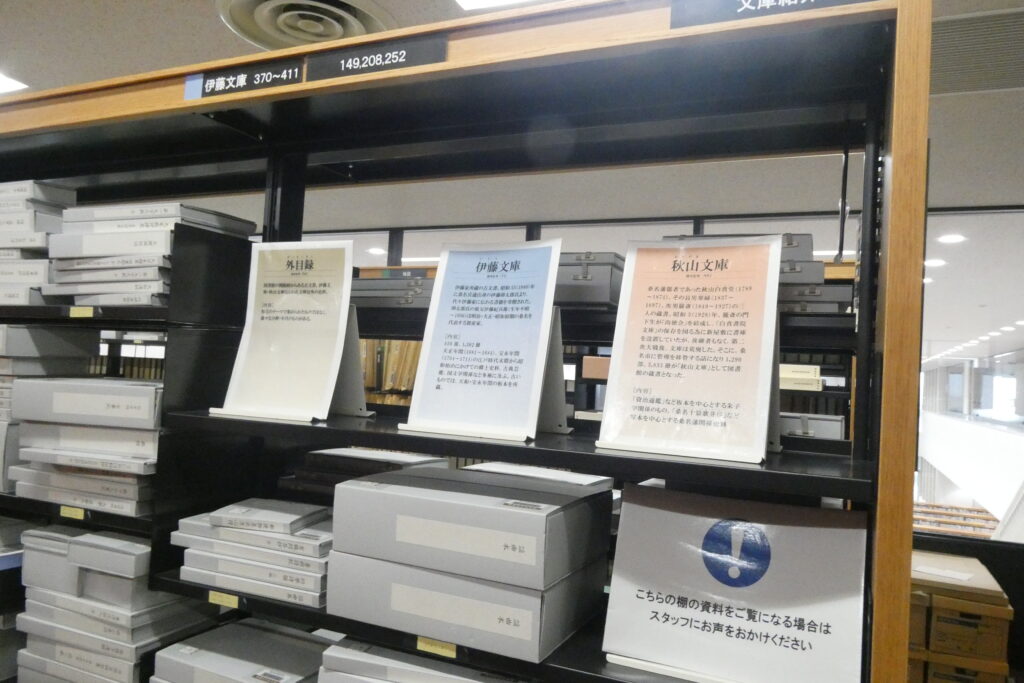

奥に進むと「地域文庫」が並んでいます。

「地域文庫」とは、桑名にゆかりのある方から寄贈していただいた蔵書をまとめたもので、中には桑名市立中央図書館にしかない貴重な史料も含まれています。

桑名藩儒・秋山白賁堂親子の蔵書「秋山文庫」、桑名市の伊藤家に伝わる「伊藤文庫」、桑名市在住の民俗学者・堀田吉雄氏の蔵書「堀田文庫」、多度町在住の児童文学作家・北村けんじ氏の蔵書「北村文庫」、貝塚家(初代桑名市長貝塚栄之助氏の家系)の東洋学者・貝塚茂樹氏の蔵書「貝塚文庫」があります。

文庫紹介のパネルが立ててあります。

史料は「帙」で保護されています。

「秋山文庫」は、桑名藩(久松松平家)の史料を中心としています。天明期までの家臣の由緒を収録した『天明由緒 文政十丁亥』や久松松平家家中永代分限帳(家格、役割、扶持嵩などを記したもの)といえる『本の籬(もとのまがき)』などもあります。

これら貴重な史料は「帙(ちつ)」という中性紙でできた入れ物に納めて保管されています。

桑名市立中央図書館では、資料の状態を守りながら広くご利用いただくために地域資料のデジタル化を行い、ホームページで一部を公開しています。『天明由緒 文政十丁亥』、『本の籬(もとのまがき) 』も原本をホームページでご覧いただくことができます。活字で読みたいという方のためには『天明由緒 桑名藩士の来歴』(藤谷 彰/編集 桑名市教育委員会 2008.3)、『本の籬(もとのまがき)』(『桑名藩史料集成』 桑名市教育委員会 1990 所収)もあります。

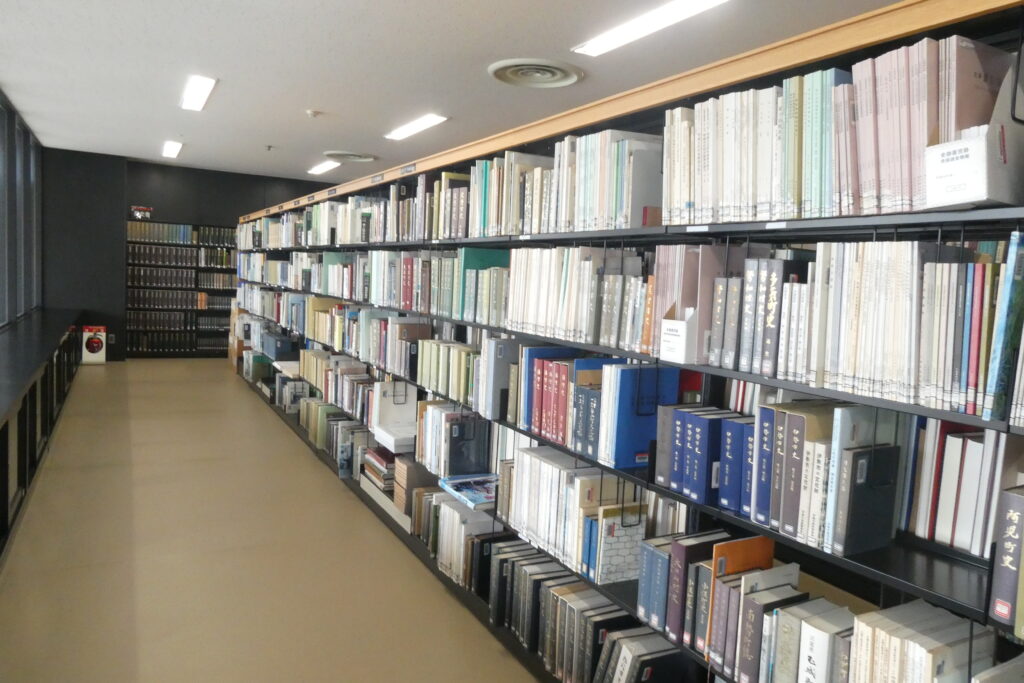

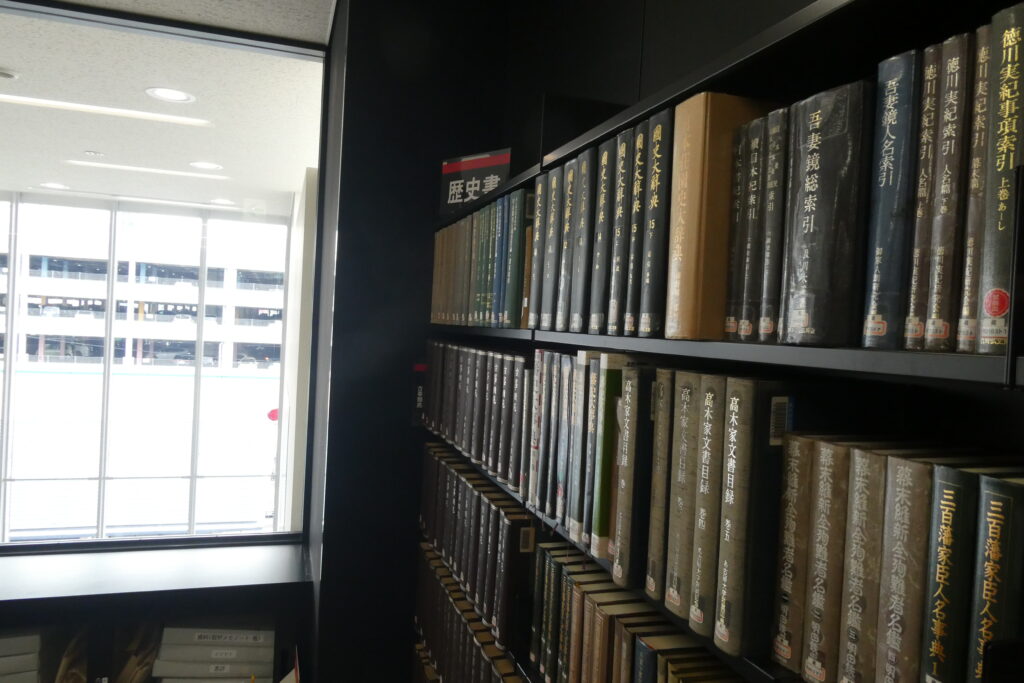

最後に壁面をご案内します。

こちらには歴史の専門書が置かれています。

歴史の専門書が並んでいます。

日本史を研究する上での基礎史料(古典籍)の集成ともいえる『国史大系(全67冊)』(吉川弘文館 1998-2001)、寛政年間(1789-1801)に幕府が編集した大名や旗本の家譜集である『寛政重修諸家譜(全26冊)』(続群書類従完成会 1981)等々、歴史をじっくり調べる際の必需品(本)が並んでいます。

歴史の蔵についてご案内してまいりましたが、桑名や三重、そして歴史を調べる際の強い味方が「歴史の蔵」です。

歴史を学び、桑名を再発見する場として、ぜひ「歴史の蔵」をご利用ください。

<参考資料>

『桑名市立中央図書館 開館10周年記念 地域文庫コレクション』桑名市教育委員会事務局 生涯学習課 中央図書館 2015.3 AL/026/ク

『徳川四天王の城-桑名城絵図展-』桑名市博物館 2016.3 AL/221/ク

『目でみる桑名の江戸時代』 桑名市立文化美術館/編集 桑名市教育委員会 1983.12 AL/221/ク

『桑名藩史料集成 付図』桑名市教育委員会 1990.10 L/292/ク/地図

『天明由緒』 L/AKI/テ

『天明由緒 桑名藩士の来歴』 藤谷 彰/編集 桑名市教育委員会 2008.3 AL/221/テ

『本の籬(もとのまがき)』 L/AKI/モ

『本の籬(もとのまがき)』(『桑名藩史料集成』 桑名市教育委員会 1990 AL/221/ク 所収)

<志るべ>

49件の記事がヒットしました。

「歴史の蔵」には何がある??

桑名市立中央図書館の4階に、「歴史の蔵」という

お部屋があるのをご存知ですか??

この「歴史の蔵」に興味をもたれるようです。

カウンターで

「あの部屋にはどんな本が置いてあるんですか??」

「ちょっと入ってみたいんですが・・・」

という問合せをよくお受けします。

今回は、この「歴史の蔵」について紹介いたします。

扉を開けて中に入ると・・・。

低書架の上には

「桑名の千羽鶴」がずらりと展示されています。

この郷土資料室「歴史の蔵」に

所蔵されている本の一部を紹介いたしますね。

★桑名に関する本

桑名の地理・歴史から、人物に文学、古地図まで

桑名について幅広く知ることができます。

★歴史に関する参考図書

古代から様々な文献に登場する桑名。

歴史に関する調査を

一括して行える参考資料がそろっています。

★寄贈いただいた文庫群

・伊藤文庫

・秋山文庫

・堀田文庫

・北村けんじ氏寄贈図書

の4つの文庫群を所蔵しています。

それぞれの文庫の詳細についてはこちらをご覧ください。

江戸時代の古文書や、民俗関係の雑誌など。

全国で、桑名の図書館にしか所蔵がない

とっても貴重な資料を保存しています。

気になる資料がありましたら

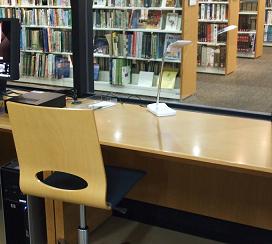

こちらの閲覧スペースで、じっくり本をご覧くださいね。

所蔵資料の一部を紹介しましたが、

「歴史の蔵」の魅力はまだまだ尽きません。

今後も、魅力をお伝えしていきますので

ご期待ください。

<はまこ>

★「歴史の蔵」ご利用のお願い

・4階カウンターにて受付を行い、ご入室ください。

*どなたでもご利用いただけます。

・お荷物はコインロッカーへお預けください。

・古文書を閲覧の際は、スタッフへお声をかけてください。

49件の記事がヒットしました。

文学と桑名~松尾芭蕉と泉鏡花~

こんにちは、志るべです。

立春を過ぎ、季節はもう春。

![]()

とはいえ、まだまだ寒い日がつづいています。

みなさまいかがお過ごしでしょうか。

4階「歴史の蔵」の前では、2月1日~3月26日(2月2日~7日は蔵書点検で休館)、「文学と桑名」と題して特集展示を行っています。

今年度の「昭和の記憶収集資料展」の講演会のテーマも文学でした。

講師は郷土史家の西羽晃(にしは あきら)先生で、昭和初期の桑名ゆかりの文学者、堺利彦、高橋俊人、中原中也についてお話ししていただきました。

今回の特集展示では、松尾芭蕉と泉鏡花を取り上げています。

伊賀上野出身の松尾芭蕉は、三重県人にとって身近な存在で、「芭蕉さん」と親しく呼ばれています。

生涯旅をつづけた芭蕉は各地にゆかりの地がありますが、ここ桑名にも何度か立ち寄っています。

展示では、桑名の白魚を詠んだ句を紹介しています。

芭蕉さんも、桑名産の白魚を賞味されたのでしょうか。

「野ざらし紀行」の旅の途中、桑名で詠んだ句がこちら、

明ほのやしら魚しろきこと一寸

(『芭蕉全句 上巻』 加藤 楸邨/著 筑摩書房 1969 所収)

同じ白魚を詠んだ句ですが、『笈日記』(各務支考/編)には、

雪薄し白魚しろき事一寸

(『日本名著全集 江戸文芸之部 第3巻 芭蕉全集』所収)

とあります。

この二作、「雪薄し」の句が初案の句とされ、最初「雪薄し」と詠みましたが、雪の白と白魚の白では印象が散漫になるため、「明ほのや」に改めたと考えられています。

現在、浜の地蔵(龍福寺)には両方の句碑があり、昭和43年2月20日、「芭蕉「野ざらし紀行」跡白魚句碑等」として、市の指定文化財(史跡)に指定されました。

くわしくは4階の特集展示をご覧ください。

句碑について書かれた本は、こちらをどうぞ。

『桑名市の指定文化財』(桑名市教育委員会 1985)

『くはな文学碑めぐり』(むらさき会/編 むらさき会 1991.1)

『三重県の文学碑 1 北勢編』(本城 靖/著 三重県郷土資料刊行会 1976)

また、春日神社には芭蕉直筆の短冊があります。

明ほ乃や白魚白き事一寸 芭蕉桃青

こちらも昭和41年(1966)11月22日、市の文化財(書跡)の指定を受けています。

さて、もう一人は、泉鏡花です。

鏡花は、石川県金沢町(現・金沢市)生まれで、父・清次は彫金師、母・鈴は能楽師の娘です。

鏡花は母親を早くに亡くし、母への感情は、作品の主要なテーマの一つとなっています。

桑名を舞台とした作品に『歌行燈』(泉 鏡花/作 改版 岩波書店 2017.6)があります。

明治42年(1909)、鏡花ら文芸革新会の一行は、鳥羽、宇治山田、桑名、名古屋などを旅行し、講演会を開いています。この講演旅行の際の見聞を踏まえて『歌行燈』は執筆されました。

鏡花らは船津屋に宿泊しました。

船津屋は、昔の大塚本陣を改築した旅館兼料理屋で、揖斐川を臨む絶景の地にあり、作中では、「湊屋」として登場しています。

当時の船津屋は戦災で焼失し、現在の船津屋は戦後に建てられました。

昭和14年(1939)、久保田万太郎が新生新派のために劇化した縁で、船津屋には久保田万太郎の句碑があります。句には、湊屋裏河岸から這いあがっていたずらする獺(かわうそ)の姿が詠まれています。

かはをそに火をぬすまれてあけやすき 久保田万太郎

などと、さも鏡花の作品にくわしいかのように書いておりますが・・・

これまで何度も『歌行燈』(読破)にチャレンジし、その度に挫折。

読み通せたことがありませんでした。

『歌行燈』が発表されたのは明治43年(1910)

今から100年以上前の作品とはいえ、きちんと活字化されているし、注もたくさん付いています。

明治の文豪、鴎外や漱石よりも後に生れている鏡花の作品が読み進められないなんて。

お恥ずかしい限りですが、文章に馴染めないのです。

独特の文体もさることながら、話がややこしい。

うどん屋と湊屋、二つの場面が入れ替わりながら話が進んでいきます。

おまけに『東海道中膝栗毛』(『新編日本古典文学全集 81 東海道中膝栗毛』 小学館 1995.6 所収)の一節が随所に組み込まれていて、これまたややこしい。

言い訳ですが、挫折する要素、満載です。

そんな体たらくの私なのですが、今回初めて読み終えることができました。

その力強い味方となったのがこちらの一冊。

『本当にさらさら読める!現代語訳版 泉鏡花<観念・人世>傑作選』(泉 鏡花/著,秋山 稔/監修,白水 銀雪/訳 KADOKAWA 2020.8)

タイトルに歌われているとおり、さらさら読めるように訳されています。

ストーリーがわかってから読み直すと、原文も読みやすく感じました。

作中に登場する『東海道中膝栗毛』も、現代語抄訳でいかがでしょう。

『現代語抄訳で楽しむ 東海道中膝栗毛と続膝栗毛』( [十返舎 一九/作],大石 学/監修 KADOKAWA 2016.9)

『東海道中膝栗毛』に親しむことで、『歌行燈』の世界をよりお楽しみいただけるのではないでしょうか。

茶屋で焼蛤を食べて一休みする旅人の姿、行燈が掛かる町を走り抜ける人力車、当時の桑名の風景が浮かんできます。

図書館の展示を見て「おうち読書」を楽しみながら、あと少し、本格的な春の訪れを待ちませんか?

<引用・参考資料>

『芭蕉全句 上巻』 加藤 楸邨/著 筑摩書房 1969 /911.3/カ/1

『日本名著全集 江戸文芸之部 第3巻 芭蕉全集』 日本名著全集刊行会 1929 /918/ニ/

『くはな文学碑めぐり』 むらさき会/編 むらさき会 1991.1 AL/902/ク/

『三重県の文学碑 1 北勢編』 本城 靖/著 三重県郷土資料刊行会 1976 AL/902/ミ/

『桑名市の指定文化財』 桑名市教育委員会 1985 AL/709/ク/

『泉鏡花<観念・人世>傑作選 本当にさらさら読める!現代語訳版』 泉 鏡花/著,秋山 稔/監修,白水 銀雪/訳 KADOKAWA 2020.8 /913.6/イズ/

『歌行燈』 泉 鏡花/作 改版 岩波書店 2017.6 AL/936/イ/

『新編日本古典文学全集 81 東海道中膝栗毛』 小学館 1995.6 Z/918/シ/81

『現代語抄訳で楽しむ東海道中膝栗毛と続膝栗毛』 [十返舎 一九/作],大石 学/監修 KADOKAWA 2016.9 AL/292/ジ/

<志るべ>

49件の記事がヒットしました。

桑名ゆかりの有名人

こんにちは、かぶらです。

近頃、テレビ番組や新聞などで桑名ゆかりの人物が取り上げられているのをよく目にします。

やはり、大河ドラマの影響って凄いんだなぁと驚く毎日です。

ところで、今回の大河ドラマでも活躍する「桑名ゆかりの人物」に、どんな人がいるかはご存じでしょうか?

よくは知らないけれど、名前は聞いた事がある!というあの人やこの人も、実は桑名にゆかりがあるのです。

大河ドラマをきっかけに戦国時代に興味を持たれた方も。歴史の本は何だか難しそうだから…とこれまで避けていた方も。

どなたでも手に取りやすく、わかりやすい作品を今回はご紹介いたします。

まずは、徳川家康を支え、「戦国最強」ともいわれた徳川四天王・本多忠勝。

柿安コミュニティパーク(吉之丸コミュニティパーク)に銅像が建っているので、ご存じの方も多いのではないでしょうか?

小牧長久手の戦いや、小田原攻めなど数々の合戦でその豪勇を賞賛された忠勝。

慶長5年(1600)関ヶ原の戦いでまた大功を立て、慶長6年(1601)4月24日、桑名藩初代藩主として桑名へ入りました。

忠勝は「慶長の町割」といわれる大規模な町の整備を行い、今も町割りの名残が随所に見られます。

「慶長の町割」の様子は、船馬町で酒屋を営んでいた太田吉清が当時の出来事を記した『慶長自記』に残されています。

『慶長自記』については、過去のブログでご紹介していますのでご覧ください。

「『慶長自記』から見る桑名」(2017.7.11公開)

慶長15年(1610)10月18日に63歳で亡くなった忠勝は、桑名の浄土寺に葬られました。

『本多忠勝 コミック版日本の歴史 53』

(加来 耕三/企画・構成・監修,井手窪 剛/原作,かわの いちろう/作画 ポプラ社 2016年刊)

忠勝が用いた武器として有名な「蜻蛉切」などの三名槍や、“徳川に仇なす”といわれた「村正」について解説された本。

『名槍図鑑』

(ホビージャパン 2021年刊)

![]()

二人目は、徳川家康の危機を救った人物として名高い、服部半蔵です。

天正10年(1582)6月2日、京都本能寺で織田信長が明智光秀に討たれた時、家康は堺にいました。

身の危険を感じた家康は、わずかな家臣を連れて伊賀を抜け三河の国へ帰ります。

この時、地元の土豪を説得し、警固に付けて無事に伊賀を抜けさせたのが、先祖の出自が伊賀である服部半蔵正成でした。

その後、遠江国に八千石を賜り、関東入国後に伊賀同心200人を預けられました。

服部石見守正成が正式な名乗りで、慶長6年(1601)に亡くなります。

正成の子、正就が父の跡を継ぎ、八千石の内の三千石を弟の正重に分け与えられました。

後に正成の子孫達は桑名藩の家老職となり、「半蔵」の名乗りは正重の家が継ぎました。

幕末、正重の家系の正義が桑名藩の家老を勤めました。

彼は21歳の時に家老となり、京都所司代として京都にいる藩主・松平定敬を支えます。

正義の実弟は同じく家老の酒井孫八郎で、幕末の桑名藩は彼らの奔走により再興されました。

『服部半蔵 コミック版日本の歴史 56』

(加来 耕三/企画・構成・監修,水谷 俊樹/原作,早川 大介/作画 ポプラ社 2017年刊)

虚実混在の人物の墓から架空の主人公など、全国各地にある不思議な墓や意外な墓を紹介。

東京にある服部半蔵正成の墓や、皇居の半蔵門についても取り上げられています。

『お墓からの招待状』

(合田 一道/著 北海道出版企画センター 2017年刊)

![]()

最後は、徳川家康の孫・千姫です。

千姫は慶長2年(1597)、京都伏見で生まれました。

父親は徳川2代将軍・秀忠、母親はNHK大河ドラマ「江~姫たちの戦国~」のヒロイン・江。

母方の祖父は浅井長政、祖母は織田信長の妹・お市の方です。

慶長8年(1603)千姫は、母方のいとこにあたる豊臣秀頼に嫁ぎます。千姫わずか7歳、秀頼11歳の政略結婚でした。

元和元年(1615)、大坂夏の陣で大坂城は落城し、義母・淀殿と秀頼は自害します。

千姫は家康の命により落城前に助け出されました。

助け出された千姫は江戸に戻る途中で桑名に立ち寄っています。

この時の桑名城主が、本多忠勝の嫡男・忠政です。

桑名から熱田へ向かう千姫の旅の供を務め、七里の船旅を指揮したのが、忠政の嫡男・忠刻でした。

忠刻は美男な上、剣の名手でもあり、この道中で千姫が忠刻を見初めたといわれています。

江戸に戻った千姫は祖父・家康に、忠刻に嫁ぎたいと申し出ました。こうして二人の結婚が実現。

この時、千姫の化粧料(持参金)として員弁郡八田郷一万石と鉱山が桑名藩領になりました。

元和3年(1617)に国替えで本多家が姫路に移るまでの10カ月、二人は桑名で新婚生活を過ごしました。

千姫が奉納したといわれる祖父・家康の木像が、今も春日神社に残されています。

忠勝が桑名で行った慶長の町割りの様子や、大坂城を脱出した千姫が忠刻と出会う様子などがマンガでわかりやすく描かれている作品。

『夢の回廊 慶長の町割と千姫物語』

(古城 武司/漫画 2001年刊)

時代に翻弄されながらも、凛として生きた千姫の生涯を描いた小説。

『姫君の賦』

(玉岡 かおる/著 PHP研究所 2018年刊)

いかがでしたでしょうか?

今回ご紹介した本は、ごく一部のものです。

忠勝や半蔵、千姫についてもっと知りたい!と思われた方は、ぜひ中央図書館で本を探してみてください。

桑名や三重県に関する本は、4階の「桑名・三重コーナー」や「歴史の蔵」にございます。

子どもさんにも読みやすい本は、3階の「YL 子どものための郷土資料」にご用意しています。

希望の本が見つけられない時は、いつでも図書館スタッフにお尋ねください。

<かぶら>

49件の記事がヒットしました。

#kclスタッフおすすめ本 『日本史を学ぶための図書館活用術』

【 とにかく読んで欲しい本 】

『日本史を学ぶための図書館活用術』

(浜田 久美子/著 吉川弘文館 2020年刊)

調べごとがある人はもちろん、さしあたり調べたいことがない人も、本書を読めばさまざまな辞典を引きたくなる、図書館に来たくなるのではないでしょうか。

初めて日本史を学ぶ人のために、辞典や年表の活用方法を紹介した一冊です。

タイトルに「図書館活用術」とありますが、図書館の利用案内ではなく図書館の所蔵する参考図書のガイドブックとなっています。

著者は国立国会図書館で長年人文系のレファレンスを担当した浜田久美子氏。

日本古代史の研究者でもあり、その立場から学生の辞典の利用機会が減少していることへの危惧もあって執筆を決意したと記しています。

本の冒頭にはレポートを作成するための情報収集の仕方や、集めた資料のまとめ方、出典の書き方なども紹介されており、初めて課題に取り組む学生にはよい道案内となるでしょう。

さて、本書の内容ですが、辞典ごとに項目数や配列方法、収録範囲、索引の有無といった基本事項や図版・付録の使い方まで解説するほか、辞典の成立背景まで知ることができます。

また、紙の辞書のほか、最近の研究論文を探すためのデータベースも取り上げられています。辞典類は刊行から数十年以上経過しているものも多く、先行研究の把握も必要なためです。

さらに本書では、史料を読むための古語辞典やくずし字辞典も扱っています。

当館の「歴史の蔵」にも江戸時代の資料などがありますが、中を開いて「読めない……」とがっかりするのではなく、これらの辞典も駆使して取り組んでみてはいかがでしょうか。

ちなみに、本書を刊行した吉川弘文館からは『日本史を学ぶための<古代の暦>入門』、『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』、『日本古代史を学ぶための漢文入門』、『日本近代史を学ぶための文語文入門』なども出版されています。

いずれも中央図書館で所蔵しているので、調べものの際はこちらもぜひ参考にしてください。

▼本の貸出状況は、こちらから確認いただけます

『日本史を学ぶための図書館活用術』

『日本史を学ぶための<古代の暦>入門』(細井 浩志/著 吉川弘文館 2014年刊)

『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』(苅米 一志/著,日本史史料研究会/監修 吉川弘文館 2015年刊)

『日本古代史を学ぶための漢文入門』(池田 温/編 吉川弘文館 2006年刊)

『日本近代史を学ぶための文語文入門』(古田島 洋介/著 吉川弘文館 2013年刊)

▼出版社

吉川弘文館

▼書影画像元

版元ドットコム

※次回更新は2021年12月24日(金)の予定です